笠間の歴史探訪(vol.71~)

71. 森田桜園の熱海への旅立ち

江戸時代後期、笠間藩の藩校時習館の教授、森田桜園(もりたおうえん)が書き残した著作の中に「熱海紀行」 があります。桜園自筆のもので、和紙に丹念に書き留めています。漢文で書かれている紀行文を和文に改めて紹介します。

予、将(まさ)に熱海の勝(しょう)を探り、便途(べんと)鹿島三社に謁(えっ)し、注子(銚子)港を過ぎ、成田不動祠(し)に謁し、以(もっ)て江都(こうと)に抵(いた)らんとす。竹中賢蔵を僕(しもべ)となし、戊戌(つちのえいぬ)年三月十八日を以て発す。

天保(てんぽう)9年(1838)の春、従者(じゅうしゃ)一人を伴い熱海の名勝を訪ねる旅の途中、鹿島・息栖(いきす)・香取の東国三社を参詣、銚子港に寄り、成田山新勝寺を参拝したのち、江戸へ向かうこととし、旅立ちの日の様子を次のように記しています。

日出(ひので)、家を発す。関口広淵・宮寺賢・菅沼正夫・小幡梅次・竹中八百治送って六部塚に至りて別る。加藤緝熙(しゅうき)独り随いて、粟屋為吉・佐野良三郎・樋口要・山森雄・朝比奈良恭、及び予、手越村より宍戸に至り、柏楼(かしわろう)に投じ、離杯(りはい)を諸子と酌み、送別の作有り。緝熙、横笛を吹き、落梅花(らくばいか)を唱う。観る者市(いち)の如し。諸子相送りて橋上(きょうじょう)に至る。

予、清水寺(せいすいじ)坂を登る。諸子、佇立して橋辺(きょうへん)に在るも、言語相違せず。顧みて拝謝す。

別れの場所となった六部塚は、下市毛地内並木坂上の小高い丘の上と思われます。幕末の「下市毛村絵図」を見ると、常楽観音堂や松並木が描かれて「常楽並木宍戸御道」と記されています。笠間藩主の参勤交代路が、旅立ちの道にもなりました。一行は手越村を経て宍戸へ入り、平町の通り沿いにあった柏楼に着きました。ここで送別の宴(えん)を催し、別れの盃を酌み交わしました。横笛に堪能な緝熙すなわち加藤熈(ひろし)が別れの曲「落梅花」を吹き始めると、見物人が大勢集まりました。桜園は門下生の熈を高く評価し、「徳が光り輝く」意味の緝熙の名で呼んでいます。当時、桜園は40歳を過ぎ、熈は20代後半の若者でした。熈は桜老と号し、幕末から明治前期に儒学者として活躍しました。下加賀田橋の上が、再度の別れになりました。桜園は橋を渡り、しばらく歩き坂の上に進みました。見送る人々が橋のたもとに立ち続け、旅の安全を祈る情景が目に浮かびます。互いに姿は確認できても、言葉を交わせないほど離れてしまいました。桜園は感謝の気持ちを込め、深々と頭を下げて府中(現石岡市)へ向かいました。

その後順調に旅を続け、江戸に立ち寄り、4月1日熱海に着きました。桜園が温泉に入ろうとすると、甲乙二つの浴槽がありました。甲の浴槽に熱い湯を貯え乙の浴槽に入り、冷めると貯えた熱い湯を汲み入れました。四日に熱海を出発、帰路、鎌倉の寺社を参詣しました。それから後江戸に立ち寄り、19日に府中を出発、午後帰宅しました。一か月に及ぶ長旅で見聞を広めることができた反面、苦労の多い旅であったことが窺えます。

桜園は後年、東北地方を2回旅して、「北遊紀程」や「磐城(いわき)紀行」を書き残しました。和文で記した「真壁路之記」もあります。

(市史研究員 幾浦忠男)

桜園が歩いた下加賀田の清水寺坂。坂下に阿弥陀堂や石仏・石碑が並び、北関東道の隧道を抜け坂道が続く |

「熱海紀行」第一頁 |

72. 岩間泉地区伝承 オウシュウカイドウ路傍に建つ「奥州仙台アボハラ地蔵」

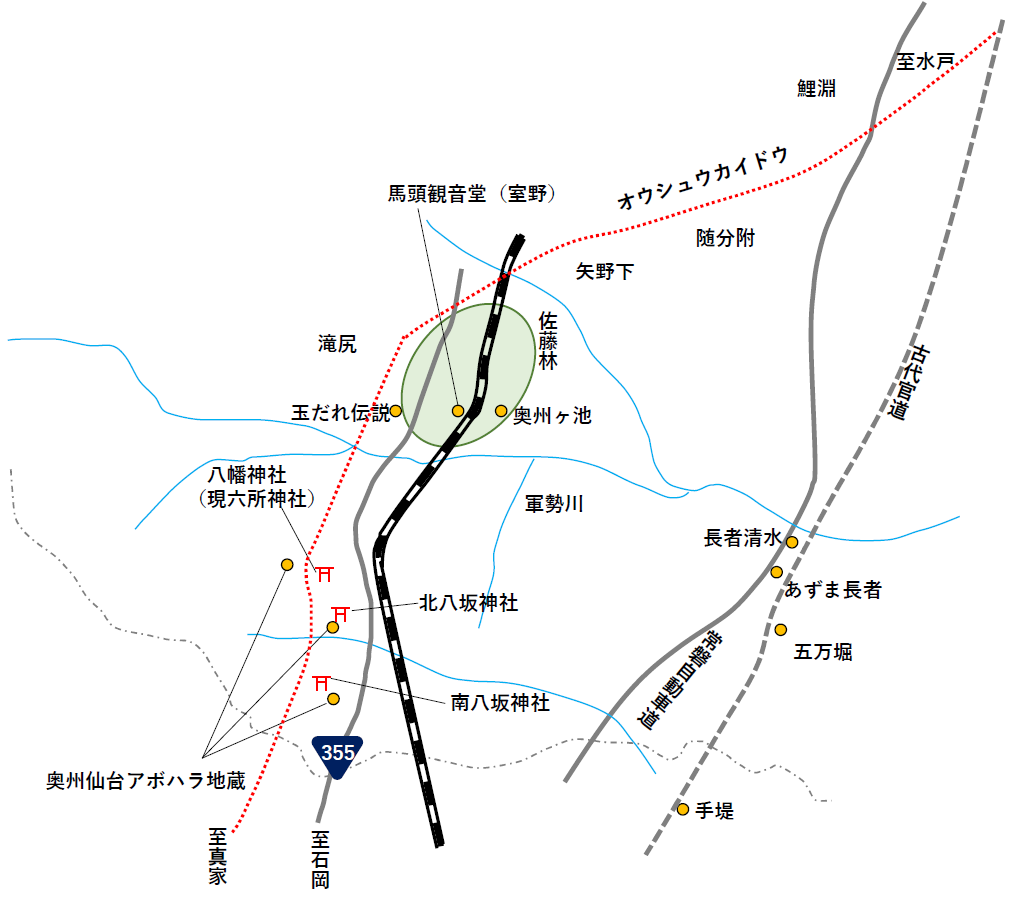

国道355号泉地内、愛宕山への登り口十字路の南東500メートルほどに位置する南八坂神社付近の竹林の中に、古い地蔵が2体ひっそりと建っています。近隣の古老の話では「奥州仙台アボハラ地蔵」と呼ばれる親子地蔵だというのです。またそこから北へ500メートルほどの北八坂神社手前の畑に建つ地蔵も「オウシュウカイドウ」の伝承を持つ道沿いに建つ対の地蔵といわれています。

今から千年も昔、源義家が奥州征伐(1051~1083)に多くの兵(つわもの)を引き連れ行き交った古代官道が下安居地内を通っています。この道は、源頼朝も後に岩間上郷、宍戸地区を支配する八田知家、宍戸家政とともに佐竹氏討伐(1180)に行き交った道でもあります。その道より3キロほど西に、泉地区から下郷、上郷、そこから先、大古山、矢野下、随分附を過ぎ、さらに古代官道へつながり、水戸地内河内駅家(かわちのうまや)(812年廃止)を北進し、陸奥国府多賀城付近仙台周辺まで、「オウシュウカイドウ」といわれたもう一本の道が、存在したのではないかと最近推測しています。はっきりしない地点も多々ありますが、その道筋には現在も古老たちの言い伝える「オウシュウカイドウ」という言葉や伝承が残っています。

1つは泉地区から北へ向かい岩間下郷に入ると八幡神社(現六所神社)があり、義家の戦勝祈願に地元の者たちが祠を建てたと伝わります。すぐ脇の愛宕山登り口路傍には江戸時代建立(1695)ではありますが、3体目の「奥州仙台アボハラ地蔵」が建てられています。仙台の行者が「オウシュウカイドウ」からこの地へ辿りつき、生き倒れになった者を弔った地蔵だと伝えています。その細い道をさらに北へなだらかに下ると、上郷の田園地帯に出ます。ここには御正作(みそさく)(領主の直営田)や堀ノ内(領主館)の地名が残り、宍戸家政の所領地宍戸荘(ししどのしょう)と伝えられ、領主が馬に跨り鎌倉幕府へ行き交った街道でもありました。その街道東側には佐藤林といわれる平地林が広がり、ここに住み続けた佐藤家(1707年銘位牌を有する)の伝承によると「林の中にある幾つかの塚を掘るとたくさんの馬の死骸が現われ、有毒な煙が立ち上り掘り起こした者はことごとく死んでしまった。祟りと思い、馬の霊を弔って現在の室野地内の馬頭観音堂を作った。遠い昔、東北に戦いに行くたくさんの武士がこの地を通り、亡くなった馬を埋めていったのだ」と伝えています。佐藤林の南東には「奥州ヶ池」と呼ばれる小さな池もあり、涸沼川の支流桜川へ流れ込む「軍勢川」や岩間支所周辺の「白旗」という小字名等も残されています。この辺りから涸沼川を渡り、矢野下を抜け、随分附、鯉淵方面へ進み、古代官道へ合流するもう1本の細い「オウシュウカイドウ」が浮かび上がります。奥州征伐への何万という兵が一度に集まるわけもなく、少しずつあちこちの領主が領民を集めながらの行軍で、様々な伝説を生みながら歴史は語り継がれてきたのでしょう。

(市史研究員 川﨑史子)

|

|

奥州仙台アボハラ地蔵 |

73. 笠間示現流剣法と村上家

櫻花を愛でる言葉に「西に吉野、東に磯部」と言う言葉がありますが、剣についても「西に柳川、東に笠間」と謳われた笠間の剣、示現流(じげんりゅう)がありました。示現流の稽古は、粗朶木(そだき)を20~30センチメートル位の太さに束ねたものを両支柱で支え、それを木刀に見立てた堅い丸太で、叩いて叩いて叩きまくります。初めは手が痺れて痛いですが、稽古を積むうちに手首が締まって、割り箸を鉈(なた)で叩き割る如く破壊力を生む、初太刀で相手を倒す気力体力を養う剣法です。示現流は薩摩固有の剣法で藩のお家流儀と云われていますが、奇しくも常陸国笠間に端を発しているとも云われています。その概要を記してみます(村上義博著『笠間示現流剣法』と『笠間市史』を参考としました)。

戦国時代末のころ、笠間の郷士(郷村在住の武士)土瀬(ととせ)長宗が飯篠長威斎(いいざさちょういさい)家直を流祖とする天真正伝香取神道流(てんしんしょうでんかとりしんとうりゅう)を学び、これに工夫を加え「天真正自顕流(てんしんしょうじげんりゅう)」と称しました。その後常陸国の住人金子新九郎、同国住人赤坂弥九郎、更に薩摩の武士東郷藤兵衛重位(しげかた)に伝わり、重位は剣法に工夫を凝らし「示現流」と称しました。後に島津家の御家流として代々続くことになりました。

江戸時代の中期、日向国延岡で示現流を学び免許皆伝を得ていた村上義知(よしとも)が道場を開いていました。延岡藩牧野家では義知の力量を知り、藩の剣術指南役にしようとしましたが、義知が前に仕えていた佐土原藩(さどわらはん)との関係からそれが出来ないことを知り、そこで義知の子で当時10歳の義明を採用し、父から稽古を受け、後に藩の指南役になるよう申し渡し、義知は子義明の後見人として指導に当たることになりました。村上義明は成人して藩の指南役となり、33歳のとき藩主牧野貞通の笠間転封に従い、笠間の地に移りました。ここに笠間藩示現流が始まったのです。村上義明・義白・義端(よしただ)(亘(わたる)は義端の呼び名)・義衛(よしえい)(父義端の呼び名である亘を継ぐ)・義治(よしはる)と五代にわたり村上家は笠間藩示現流指南を務めました。

文化14年(1817)に藩校時習館が発足し、ここで武術の指導も行われたとみられます。文政9年(1826)には独立した武術稽古場「講武館」が設けられ、更に安政6年(1859)現在の笠間小学校敷地一帯に、時習館(文)・講武館(武)・博采館(医)を統合した時習館が開館しました。

特に義衛(亘)は、講武館、時習館、砲術師範・館長等の要職を担い各方面で活躍しました。亘が指導した門弟は、天保期から慶応期までに194名にのぼり笠間藩示現流の底辺を広げました。弘化2年(1845)に剣術を熱心に指導したので藩主より紋付(もんつき)と麻裃(あさかみしも)を授かりました。明治13年(1880)75歳で没し、鳳台院の墓地に埋葬されました。

(市史研究員 松本兼房)

|

|

村上亘の墓(鳳台院) |

74. 絵図からみる笠間城下の桝形

笠間市立笠間小学校正門北一帯に桝形(ますがた)と呼ばれる地名が残っています。

桝形とは、文字どおり穀物を計量する桝のような四角の形を指す言葉ですが、城郭においては、城の出入口となる虎口に設けた敵兵の城内侵攻を防ぐために、石垣・土塁などで囲んだ防禦(ぼうぎょ)施設です。この桝形を笠間の絵図から見てみましょう。

現存する最も古い笠間城下の絵図として「常陸国笠間之城絵図」 (以下 「笠間の城絵図」と略)があります。この絵図は、正保(しょうほう)年間(1644~1648)に江戸幕府が諸大名に命じて「郷帳」(検地帳)と共に作成提出させた「正保城絵図」と呼ばれる絵図の一つです。「正保城絵図」は、幕府が諸藩の山川、城下を正確に把握するため、また各藩は城と城下町の姿など軍事的機密事項を包み隠さず表すことで、幕府への恭順の意を示したもので、157点の絵図があったとされています。幕府はこれらを江戸城内の紅葉山(もみじやま)文庫に、のちに明治政府が内閣文庫に収め、そして現在、国立公文書館に63点の絵図が国指定重要文化財として保管されています。「笠間の城絵図」は、正保2年(1645)、藩主井上正利の入封間もない時期の提出でした。笠間城下は前藩主浅野長直の治世に城下町としての構造が完成したと考えられます。

「笠間の城絵図」 には、幕府の指示通り建造物、堀の深さ、曲輪(くるわ)の広さまで描かれています。笠間城内では、天守曲輪の二層の天守櫓(てんしゅやぐら)、本丸の隅櫓(すみやぐら)、物見櫓(ものみやぐら)(八幡台櫓と宍ヶ崎櫓)など、また門に関しては天守曲輪入口門をはじめ、大手門、的場丸門、黒門など十三の門が描かれています。 天守曲輪、 本丸、 二の曲輪、帯曲輪(おびくるわ)の全周は塀が巡らされ、大手門の周辺では桝形のような空間が構築されています。一方、城下をみると、家臣団屋敷は、上級家臣の侍屋敷、そして中下級家臣の侍町や足軽町、町人町は本町(のちの大町)・新町・愛宕町・高橋町・高橋新町(のちの荒町)などの町割りが整備されています。高橋川・福田川(現在の涸沼川)の川幅、深さ、蒲生郷成の造成と伝えられる用水路なども詳しく記されています。そして街道には宍戸通(江戸道)の宍戸口、 真壁通(真壁通江戸道)の高橋口、小貫(おぬき)通(宇都宮街道)の小貫口、万福寺通(水戸街道)の愛宕町口、といった城下への入り口に土塁に囲まれた桝形が描かれ、山居(さんきょ)経由の水戸街道入り口である現在「桝形」と呼ばれる大町と大和田の接点は、同絵図では一般的な方形ではなく変形した土塁です。また坂尾口には食い違い虎口を築いています。そして桝形とともに城下の北方から西方を巻くように南流する涸沼川を城下の防禦に活用していたと考えられます。

こうして同絵図を見ていくと笠間の桝形は、城の防禦にとどまらず城下全体の防禦として機能していました。現在、私たちが利用する道で、ここは曲がっていて通行しにくいと感じるところが過去には桝形として、街道を屈曲させ敵を真っ直ぐに侵入させない工夫がなされた場所であったのです。何気ない通りからも、城下町笠間を実感することができる歴史ある街です。

(市史研究員 松山京子)

正保城絵図 常陸国笠間之城絵図(国立公文書館蔵) |

|

75.宍戸安芸守朝重開山の教住寺

笠間市住吉にある教住寺は、宍戸朝重(ししど ともしげ)(朝里(ともさと)・朝家(あさいえ))が開山で、住吉山松林院と号する時宗の名刹(めいさつ)です。時宗の開祖は捨聖(すてひじり)と崇められた一遍上人で、本山は神奈川県藤沢市の清浄光寺(しょうじょうこうじ)(遊行寺(ゆぎょうじ))です。貞和(じょうわ)2年(1346)、朝重が天台系の廃寺に新たに時宗の他阿自空(たあじくう)を招いて住吉道場を開き、それが教住寺になりました。

宍戸朝重は、鎌倉幕府滅亡後、建武の新政・南北朝の動乱期に足利尊氏に従い、各地を転戦し戦功を挙げました。『太平記』に「宍戸安芸守(あきのかみ)ハ物馴タル剛ノ者」と評され、関東にその名が轟いていました。各地を転戦しながら、小鶴荘を地頭請所(うけしょ)として支配し、湯崎の字(あざ)館内(かんない)に湯崎城を築いています。

戦乱の時代を生きた朝重は、他阿自空と「南無阿弥陀仏」を通して、当地方の平和と救済を祈願しました。当地方は、交通の要衝で、東南に向えば鹿島へ、途中の柏井地区には親鸞伝説が残っています。西に行けば垂柳(しだれやなぎ)(小原)・笠間・下野(しもつけ)国(栃木県)に通じています。教住寺の縁日は、参詣客で溢れ、門前に市が立つと言われるほどの賑わいだったと伝えられています。

繁栄を極めていた教住寺も、戦国・安土桃山時代になると、宍戸氏が衰退し、檀那(だんな)を失い困窮に陥りました。江戸時代になると、北出羽地方(秋田)から秋田実季(さねすえ)が五万石で宍戸に入封しました。元和2年(1616)教住寺は火災により堂宇を失いましたが、秋田氏の支援により復興することができました。正保2年(1645)、秋田氏が三春(福島県)に転封となり、宍戸地方は幕府領となりました。慶安元年(1648)、幕府より朱印地七石が授けられ、さらに寛文4年(1664)には水戸藩主徳川光圀から鐘楼堂の寄進を受けました。天和2年(1682)光圀の弟松平頼雄(よりかつ)が宍戸藩主となり、教住寺を支援しました。

明治になって、神仏分離令・廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)により、存亡の危機に瀕しましたが、住職・檀信徒の尽力で危機を脱することができました。ところが、明治39年(1906)5月に本堂・庫裡(くり)・熊野社等を焼失してしまいました。同年8月に仮本堂兼庫裡を急ぎ再建して、かろうじて風雨を凌ぎました。さらに大正中期にも暴風により山門が倒壊、昭和14年(1939)には鐘楼の焼失と苦難が続きました。

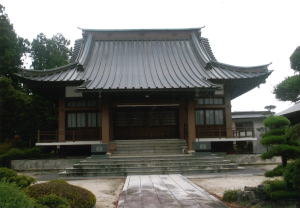

昭和47年(1972)に現在の本堂が再建され、その後、客殿・書院・観音堂が復興し、庭園・墓地も整備され、かつての名刹の風貌を取り戻しました。

教住寺の本尊は銅造阿弥陀三尊像(善光寺式、籾含みの阿弥陀如来)で、笠間市の文化財に指定されています。宍戸の新善光寺の銅像阿弥陀三尊像(市指定文化財)も所蔵しています。また、閻魔(えんま)大王・十王像・四天王像・観音像・琵琶を持つ弁財天像が安置されています。『一遍上人絵詞伝縁起』・『播州問答集』・『一遍上人語録』・『六條縁起』・『浄業和讃』等の貴重な書籍も保存しています。連歌の始祖といわれる菅原道真の画像もあり、その前で歌会が開かれていました。住吉共有墓地には、宍戸朝重供養碑と三基の五輪石塔が立っています。

境内には、ケヤキ・マツ・シュラ・コウヤマキなどの大樹、ウメ・サクラ・アシビ・ツツジ・アジサイ・ヒガンバナ、モミジなど四季折々の花がきれいに咲いています。

現住職は、一遍上人の「踊念仏」を復興されました。修貮会(しゅにえ)・開山忌・六時礼讃などの行事を厳修しています。茨城県の時宗寺院の中でも特異の存在です。文化財を保護し、地方文化の発信地となっています。

(市史研究員 南秀利)

教住寺本堂 |

宍戸朝重供養碑と五輪石塔 |

76.土浦藩主土屋陳直「常州岩間紀行」について

岩間地区の大半は江戸時代、土浦藩主土屋氏に統治されました。その初代藩主は土屋数直(かずなお)(1608~1679)、三代目は「常州岩間紀行」の作者陳直(のぶなお)(1696~1734)です。

天正3年(1575)、織田・徳川勢と武田勝頼勢が戦った長篠の戦いで武田勢は大敗しました。その後、武田氏は有力武将が離反し、遂に主従とも自害しました。このとき土屋昌恒(まさつね)(数直の祖父)は27歳、1男1女を妻に託して力戦奮闘して勝頼夫妻の自刃の時を稼ぎ、自らも自刃しました。昌恒の妻は2児を守り、男子平四郎(5歳)を清見寺(せいけんじ)(静岡県清水市)に託しました。天正17年(1589)、徳川家康が鷹狩りの帰途に同寺で小憩(しょうけい)した時、茶を運んだのが平四郎で、その立居振舞が尋常でないのを見て、その素性を住持(じゅうじ)に尋ねました。武田の臣土屋の孤児であるとわかり、強いてもらい受けました。のちに、平四郎は二代将軍徳川秀忠に仕え、秀忠の諱(いみな)一字を賜り「忠直」と改めました。のち上総(かずさ)国久留里(千葉県君津市)城主に封(ほう)ぜられました。忠直には利直・数直・之直(ゆきなお)の三子があり、利直が久留里を継ぎ、数直・之直は旗本になり、次子数直が土浦藩土屋氏の祖となります。

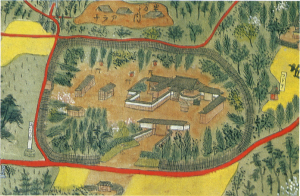

享保15年(1730)、藩主陳直は岩間陣屋(じんや)を訪れました(4月28日~5月3日)。その時の遊行記が「常州岩間紀行」です。往路は笠間街道、帰路は瀬戸井街道、途中の風物の描写に歌を折り込んでいます。岩間には3日間の逗留(とうりゅう)で宿泊は陣屋でした。府中(石岡)にて小休止、立ち並ぶ市や国分寺を遥かに「法(のり)の道あまねかれとて国々にわかち置きけん古寺の場」と詠み宿舎の陣屋へ向かいました。岩間陣屋は下村(下郷)の南端にあり、府中・笠間街道に面し、八幡(はちまん)神社(六所神社)の北側です。敷地面積一町歩に及び、街道から入ると高札があり、長屋門・役所・入母屋造瓦葺の母屋・土蔵等があります。中庭には築山が築かれ、奥の木立には祠(ほこら)、周囲は竹垣で囲まれ、参道側には裏門があり、敷地内には二反歩程の菜園もありました。北条・小田(つくば市北条・小田)の陣屋と比べると規模が大きく、「岩間役所」ともよばれ、農民の訴状や願書を受付けていました。

翌29日は快晴、努めて徒歩で青い山々を遠望し、曲がりくねった坂を登って愛宕山へ向かいました。江戸時代には愛宕神社は朱印地三石が与えられ、土屋氏の祈願所でもありました。陳直は奥方の忌中(きちゅう)なので神社への直接の参詣を遠慮しています。その後漸(ようや)く難台山に到着。眼下に愛宕山、東南に水戸・鹿島が遠くに見え、笠間の城・宍戸の邑(むら)は手に取るように見え、北方を遠望すると陸奥の山々、西には黒髪山、中禅寺の山が遥かに見えます。ここに暫く足を休め、下ると谷川があり「はるばると山路越へ来て誰もみなつかれてむすぶ谷の下水」、また一面に咲く卯の花を見て「時ならぬ雪かと見るも涼しくてわくる山路の谷の卯の花」と詠じました。下山して滝入り不動を訪れ、祖父数直がここに立ち、不動尊を安置するに絶好の場所と称賛して、石仏を彫り滝の元に安置したとあります。現在この石仏は所在不明です。この後宿に戻り、翌日は八郷を通り北条に宿し、翌々日土浦の城に帰りました。

(市史研究員 萩野谷洋子)

|

|

滝入不動堂 |