合気道開祖、修練の地

「広報かさま」令和5年3月号の特集記事「合気道開祖、修練の地」

笠間市には、合気道開祖、植芝盛平(うえしば もりへい)翁によって創建された合気神社と道場があり、開祖が農業をしながら長い期間修行した、合気道に大変ゆかりの深い地です。JR岩間駅東口に開祖の胸像が、岩間駅東大通り線には開祖の写真と道歌の碑が5基、設置されています。また、世界で唯一の合気神社の境内には、開祖の銅像があります。

合気道とは

開祖、植芝盛平翁が日本伝統の各種武術を研鑽し、さらに精神的修養を経て創始した現代武道です。

他者と優劣を競うことを目的としないため、試合はありません。お互いを尊重するという姿勢を貫く合気道は、年齢・性別・国籍などを問わず、誰でも稽古できます。

道歌のご紹介

開祖は数々の道歌を残しています。その中のひとつをご紹介します。

『美しき この天地の御姿は 主のつくりし 一家なりけり』

(うるわしき このあめつちのみすがたは ぬしのつくりし いっかなりけり)

この地球上にあるすべての物は神様が作られたものであり、みんな一つの家族であるという意味です。合気道の稽古を通して和合の心を学ぶという、世界平和にも通じるものであると言えます。

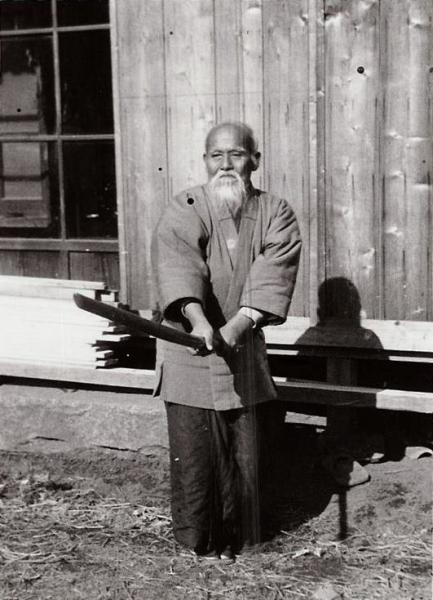

植芝盛平翁の略歴

合気道のゆかりの地

合気道開祖、植芝盛平は明治16年(1883)、和歌山県西牟婁郡西ノ谷村に生まれました。29歳の頃、北海道紋別郡白滝村に開拓団長として移住しました。そこで大東流柔術の武田惣角(たけだ そうかく)氏に出会い、開拓のかたわら7年間武道の修行に励み、その後大正8年(1919)、京都府綾部町で宗教家の出口王仁三郎(でぐち おにさぶろう)師の説法を受けながら「植芝塾」道場を開き、約7年間修行しました。昭和6年(1931)には東京都新宿区に合気道専門道場「皇武館」を開き、指導にあたりました。

昭和10年(1935)頃から岩間町に土地を購入し始め、昭和17年(1942)の移住時には約2万坪になっていました。この地に住むにあたり、開祖はかねてからの念願を実施するための構想が3つありました。

- 合気神社の建立

- 野外道場を設け、合気道を心ゆくまで伝授し錬成させる

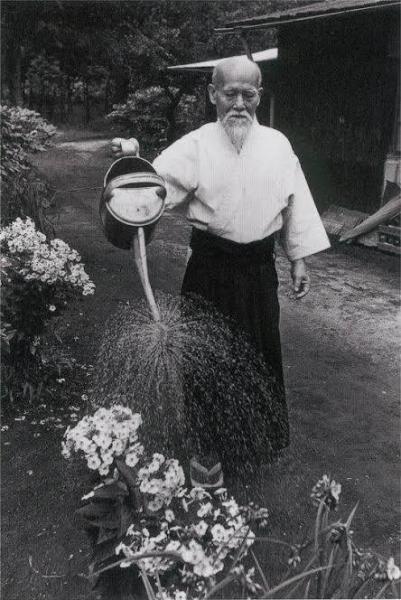

- 武農一如(ぶのういちにょ)の生活をする

戦後、東京の合気道本部道場と岩間の地を往来し、修行と弟子の養成を行いました。27年間を過ごした笠間市は、合気道にとてもゆかりの深い地なのです。

友好都市

開祖のゆかりの地として平成13年(2001)5月、田辺市、遠軽町(当時は白滝村)、笠間市(当時は岩間町)の間で友好都市の盟約を結び、平成20年(2008)2月23日に綾部市が加わった4市町の間で改めて友好都市宣言書を取り交わしました。

合気道開祖の直弟子にインタビュー

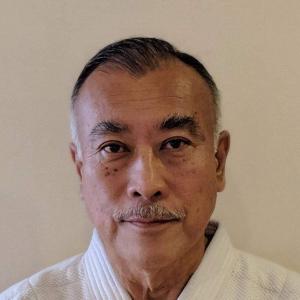

磯山 博さん (いそやま ひろし)

合気会 茨城支部道場 相談役

合気会本部師範

合気道歴73年

合気道八段

入門したきっかけ

入門したのは昭和24年(1949)で、当時は今と違って学校でも喧嘩が当たり前のことだった。

喧嘩して負けたくなかった12歳の私はある日、友達に合気道の技をかけられて、「これは喧嘩に使えるな」と思い、入門した。

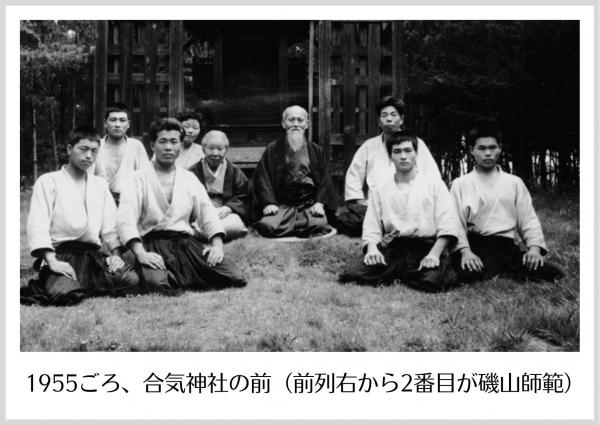

第一印象 ※弟子は開祖を大先生(おおせんせい)と呼びます

当時、道場には畳がなく、板の間に座って、合気道開祖の植芝盛平大先生を待っていた。私の前に正座した大先生に「入門したい」と言ったら、子どもの私にも、ちゃんと手をつき挨拶してくれた。「私は植芝です。しっかりやりなさい」。その言葉は今でも頭に焼きついている。大先生は当時66歳だった。

当時の道場周辺

道場に隣接する合気神社から岩間駅までは、家が4軒ほどしかなく畑ばかりだった。風向きにもよるだろうが、大先生が神社で祝詞(のりと)をあげたとき、駅にいた人まで大先生の声が聞こえたらしい。

道場の周りは、クヌギ林だった。牛や馬を飼っていた人は、朝早く勝手に道場の敷地に入って、餌になる草を刈るので、怪しい音を聞いた内弟子が木刀で叩いて追い払ったことがあった。そのため「あそこは近寄っちゃいけない」と評判になった。

ものすごい雨の日だったある日、私と友人の2人しか道場にいなかったので、「さすがの大先生もこの雨では来られないだろう」と2人でボクシングをしていたところ、戸が開き、大先生はいつものように稽古を始めた。私達へ苦言の一言もなく、子どもながらに大先生の心の大きさを感じた。

稽古に来ていたのが私一人でも、大先生は一対一で稽古をつけてくれた。また、大先生から実際に技をかけてもらい、指導を受けたことが印象に残っている。例えば、「座技呼吸法」という技のとき、大先生の腕を押してみたら、動かない。腕が痛くなるほど押しても動かないので、頭で押してみた。そうすると、「お前はヤギじゃないだろう。頭なんかでやるな」と跳ね返される。そういうことも実際にあった。

合気道の魅力は

いろいろな人と稽古をするのは魅力の一つ。今この長い人生を振り返ってみると、合気道をやっていたおかげで、人生を楽しむことができている。合気道が縁で、20か国へ行った。今でも新しい友達ができる。

それと、腹が立っても少し我慢できるようになったことも魅力。

一日どれぐらい稽古をするのか

稽古は昔から一日一時間。最初の頃は月に一回しか休みがなかったので、入門してから21歳ぐらいまでほぼ毎日稽古をしていた。東京の大学へ入っても、朝5時半発の蒸気機関車に乗って大学へ行き、勉強して帰ってきて、夜は稽古に行っていた。

合気道に興味を持っている市民の方へ

関心がある方は、まずは一日も早く見学や実際の体験をしてみてほしい。

笠間市内の合気道

合気神社では、毎年4月29日に合気神社例大祭が行われ、国内外から多くの方(通常は1,000名以上)が参加し、開祖の子孫である植芝守央(もりてる)道主、植芝充央(みつてる)本部道場長による奉納演武に大きな注目が集まります。

また、笠間市では子どもの頃から合気道に触れる機会を作るために、市内中学校で合気道の授業を行っているほか、岩間合気道スポーツ少年団では岩間武道館で、小学1年生から中学3年生までが稽古を行っています。心身の鍛練はもとより、礼儀作法、人を思いやる心を学びます。

ここ数年、親子で合気道に励む方たちも増えています。2人の息子と稽古に励んでいる父親からは、「息子と毎週一緒に稽古しているので、合気道の話題などでコミュニケーションを取れることが一番いいところだと思います」というコメントがありました。

世界を繋ぐ武道

国際合気道連盟代表よりコメント

井沢 敬さん (いざわ けい)

国際合気道連盟 (International Aikido Federation) 副理事長

合気道七段

合気道歴53年

現在、約140の国と地域に合気道をしている人がいます。

国際合気道連盟サミットや国際セミナーが定期的に開催されるほか、マルチスポーツの国際大会で合気道の演武が行われています。

試合のないユニークな武道であり、言葉が違っても相手と一緒に稽古することで、合気道という一つの共通言語で結ばれており、友情を築き、互いに学び合うことができます。

笠間市の岩間地区は合気道の4大ゆかりの地の1つであり、合気道家にとっては、ぜひ一度は訪れてみたい聖地です。

「いきいき茨城ゆめ国体2019」は、世界中の合気道家が参加し、笠間市で道主や合気道の伝説的師範の前で演武ができたことは、大きな名誉でした。笠間市での演武は、海外の多くの合気道家にとって大変貴重な経験となったのではないでしょうか。

合気道の中心は東京都内の(公財)合気会・合気道本部道場にありますが、岩間もまた、これから合気道の精神的な支柱であり続けます。武道ツーリズムを語る上で、岩間は世界中の合気道家にとって大きな価値を持つ場所です。笠間市は、海外からの合気道客を受け入れるためのインフラを整備し、合気道のイベントを開催することができれば、地域のグローバル化に大きく貢献することができると考えています。また、ゆかりの地の一つとして、すべての公立学校に合気道の指導を行うことで、笠間市からすばらしい人物を生み出すことができるかもしれません。笠間市は、世界各国から岩間で合気道を学ぶ人を呼び込み、地元の合気道家と交流することで、グローバル化の窓をさらに開くことができるでしょう。

合気神社・道場・稽古の風

住み込み弟子の思い出

昔は内弟子は住み込みで生活し、先生と共に道場の管理をしながら修行していました。1970年頃から海外の方も訪れ、今までに30か国以上の修行者が住み込み研修をしました。リピーターも多く、一年間に100名以上の方が稽古に励んだこともありました。

住み込みで合気道の稽古をしていたお二人に当時の思い出などをうかがいました。

ピア・モーベリさん (Pia MOBERG)

理合合気道道場 (Riai Aikido Dojo) 道場長

スウェーデン ヨーテボリ市在住 (Gothenburg, Sweden)

合気道六段

合気道歴44年

自己紹介

異文化コミュニケーション分野の講師をしながら、約200人が所属する合気道道場を持ち、週に3~4回指導しています。また、日本や合気道に関する子ども向けの本を執筆しています。

令和5年4月、若手の稽古生向けに企画している合気道を通じた国際文化交流ツアーで笠間市を訪れるので、とても楽しみにしています。

市内で修行したことについて

1988年に初めて岩間で齊藤守弘(さいとう もりひろ)先生のもとで修行して以来、何度も住み込み研修をしました。

道場での生活が忙しく、あまり自由な時間はありませんでしたが、愛宕山を登る途中にあった入浴施設に連れて行っていただいた記憶があります。笠間の陶炎祭や音楽祭にも行きました。自転車で買い物に行くのも楽しかったです。初めて岩間を訪れた時に買ったTシャツを、今も持っています。

特に印象に残ったこと

当時お世話になっていた齊藤先生の70歳のお祝いの時、先生が刀で誕生日ケーキを切ったことです。

マーク・ラーソンさん (Mark LARSON)

ミネソタ合気修練道場 (Minnesota Aiki Shuren Dojo) 道場長

アメリカ合衆国 ナオデン市在住 (Nowthen, USA)

合気道六段

合気道歴30年

自己紹介

大学で教授として、英語と日本文化、合気道を教えています。私が住んでいるナオデン市は、昔の岩間のように果樹園や畑が多く、自然が豊かなところです。

私は、合気道のおかげで世界中の人々と出会い、今はミネソタ州ナオデン市で、日本伝統の合気道を一人でも多くの人に伝えるため、日々、合気道稽古に励んでいます。

市内で修行したことについて

1992年に秋田県へ留学生として訪れた時、河辺茂(かわべ しげる)先生のもとで合気道を始めました。翌年、合気神社例大祭で初めて岩間へ行き、その後10回以上岩間の道場で齊藤守弘先生のもとで住み込み研修をした後、1997年に岩間へ引っ越し、2001年まで岩間町教育委員会に勤めながら稽古をしました。

道場では質素で厳しい生活でしたが、30か国もの人々が一緒に修行をしたこともあり、岩間は私たちにとってメッカでした。

地域の方との交流

小中学校での英語の指導や、町のパンフレットの翻訳、広報紙の記事を書く仕事をしていました。また、町のイベントや合気神社例大祭などにも参加しました。岩間の道場、公民館と武道館では、国際交流や合気道イベントも行いました。

笠間市の地域についての印象

昔と比べて店舗や企業も増え、本当に発展しました。合気神社と開祖の道場は森の中にありましたが、今は照明もあり、一般の方々にも開放されています。

Information

開祖の道場は現在、茨城支部道場として、祝日を除いて毎日稽古を行っています。地元で生まれ、世界に広まった合気道に興味が湧いた方は、ぜひ見学・体験にお越しください。

公益財団法人 合気会 茨城支部道場

住所:茨城県笠間市吉岡27-1

稽古時間 平日/19時から・土曜日/17時から・日曜日/10時から

※この記事は、広報かさま令和5年3月号に掲載した記事に一部加筆修正を行っています。

関連ファイルダウンロード

- 令和5年3月号特集「合気道開祖、修練の地」PDF形式/9.77MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。