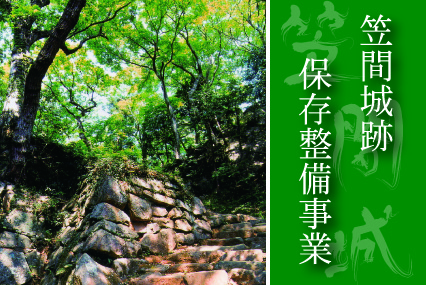

市指定史跡「笠間城跡」は、関東には珍しい、石垣を備えた山城跡です。笠間市では、貴重な文化財である笠間城跡を後世に残すために、平成23年度より基礎調査を開始しました。その結果、笠間城跡は国指定史跡としての価値があるかもしれないということが分かり、本格的な調査を行うことになりました。また、平成23年3月に東日本大震災で石垣が一部崩落し、その保護についての検討も始まりました。現在、令和9年度に上位史跡の指定を受けられるよう、調査を実施しています。

| 平成25年度 |

考古学・城郭史などの専門家による笠間城跡調査指導委員会を設置しました。調査の方向性と、崩落した天主曲輪下段の石垣についての対応を協議しました。

|

| 平成26年度 |

◆◇石垣の応急処置◇◆

石垣の応急処置を行いました。崩落部の石垣を一部解体し、土嚢や支保によりこれ以上の崩落を防止しました。土嚢の劣化や雨水の浸透を減らすために、耐候性シートで覆って保護しました。

◆◇石垣に関する調査◇◆

崩落した石垣の測量調査等を行いました。これにより、築み石の特徴、内部構造、石垣の保存状況などがわかりました。

|

| 平成27年度 |

◆◇笠間城跡周辺の地形測量◇◆

【範囲】

市史跡笠間城跡を中心に0.42㎢の範囲の航空レーザ測量を実施し、図化業務を行いました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

今回の測量を実施することで、大きな縮尺の地図を作成できました。城郭の構造を把握することが出来る基礎図面として使用できます。

◆◇天守曲輪石垣危険樹木伐採◇◆

【範囲】

天守曲輪中段と上段の石垣周辺

【目的】

平成26年度の石垣応急処置により、石垣内部まで樹木根が入り込み、石垣面孕み出しなどの要因になっていたことが判明し、天守曲輪中段および上段の倒木を防ぎ、石垣の保護のために、樹木を伐採しました。

【成果】

支障となりうる18本の樹木を伐採し、強風などによる倒木の危険が減少しました。

◆◇古文書調査◇◆

【目的】

牧野家文書のうち、翻刻が済んでいない9つの古文書について、翻刻作業を行いました。また、既存の史料集より、笠間城跡に関連する記述のリスト化を行ないました。

◆◇講演会など◇◆

◎第1回笠間歴史フォーラム「笠間城を考える」 来場者:480人

開催日:平成28年2月6日(土曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

講演「笠間城の歴史を読む視点」齋藤慎一氏(東京都江戸東京博物館)

報告「平成26年度笠間城跡保存整備調査事業について」額賀大輔(笠間市教育委員会)

|

| 平成28年度 |

◆◇笠間城跡周辺の地形測量◇◆

【範囲】

笠間城跡周辺2.47㎢の範囲で航空レーザ測量を実施し、データを取得しました ※平成27年度分は除外

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

平成27年度に実施した笠間城跡周辺以外の城郭遺構の広がりについて、グラウンドデータという形で確認することができました。

◆◇石垣三次元測量調査◇◆

【範囲】

天守曲輪中段と上段の石垣周辺

【目的】

石垣の保護や状態を確認するために、平成26年度に実施した調査内容と同程度の測量が必要なため。

【成果】

中段・上段の石垣の積み方等を、陰影図、展開図、断面図で確認できました。中段の石垣は、積み方が下段より規則性がないように見られます。隅角部においては、算木積を意識したような積み方になっています。

◆◇古文書調査◇◆

【目的】

牧野家文書のうち、翻刻が済んでいない13通の古文書について、翻刻作業を行いました。今回の翻刻で笠間城に関わる牧野家文書はひと段落となりました。

◆◇講演会など◇◆

◎歴史探訪ツアー「笠間城跡をあるく」 参加者:52人

開催日:平成28年10月23日(日曜日) 会場:笠間城跡

※平成28年度かさま文化財公開の事業として開催しました。

◎第2回笠間歴史フォーラム「時習館とその時代」 来場者:103人

開催日:平成28年11月6日(日曜日) 会場:笠間小学校

講演(1)「江戸の学びと教育遺産―時習館の系譜―」関口慶久氏(水戸市歴史文化財課)

講演(2)「「時習館記」碑を読み解く―「弘道館記」碑との比較において―」井澤耕一氏(茨城大学教授)

報告「平成27年度笠間城跡保存整備調査事業について」額賀大輔(笠間市教育委員会)

|

| 平成29年度 |

◆◇航空測量図化業務◇◆

【範囲】

笠間城跡の北側、0.17㎢の範囲の範囲について、1/500の図化を実施しました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

江戸時代の正福寺跡周辺の遺構の現況が図化されたことにより、当初から笠間城と関連があると指摘されていた部分について図化が完了しました。

◆◇地中レーダー探査業務◇◆

【範囲】

笠間城本丸跡

【目的】

本丸跡の考古学的知見を得るための事前調査として、地中探査と微地形測量調査を実施しました。

【成果】

(1)地中探査

所々において反射反応が強い箇所と電波が透過する箇所がみられ、一直線に並ぶ、方形に見える、溝状に見えるなどの反応が見られました。

(2)微地形測量

本丸中心部は、ハイレベルな整地が行われている状況が確認されました。また、斜路を2か所確認し、玄関門付近は直線的な進入方向ではない可能性を見出しました。

◆◇確認調査◇◆

【範囲】

本丸跡で3本のトレンチ(T1~T3)、合計23.5m²

【目的】

考古学的知見を得るため、土塁付近と玄関門付近の様子を探りました。

【成果】

調査に関しては、ごく一部範囲であり、明確な遺構の検出はできませんでしたが、当時使われていたと考えられる瓦が出土しました。

◆◇絵図撮影業務◇◆

【目的】

笠間城修復絵図など9点について撮影を行いました。

【成果】

ある程度画像データ上で文字まで読み取ることができるデジタルデータを得られました。

◆◇講演会など◇◆

◎第3回笠間歴史フォーラム「笠間時朝とは何者か?」 来場者:350人

開催日:平成30年2月24日(土曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

講演(1)「笠間時朝と京都」野口実氏(京都女子大学名誉教授)

講演(2)「笠間郡(保)と時朝」高橋修氏(茨城大学教授)

報告「平成28年度笠間城跡保存整備調査事業について」額賀大輔(笠間市教育委員会)

◎かさま歴史ブックレットの創刊

歴史フォーラムの講演会内容等を掲載するブックレットを刊行することになりました。

・かさま歴史ブックレット1「時習館とその時代」を刊行しました。

※笠間城は、平成29年4月6日、公益財団法人日本城郭協会より、続100名城に選定されました!! |

| 平成30年度 |

◆◇数値地形図作成業務◇◆

【範囲】

笠間城跡北側、0.42㎢の範囲の図化業務を行いました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

今回の作業により、市指定史跡「坂尾の土塁」付近までの図化が完了しました。周辺の尾根等に城郭遺構らしき痕跡が確認できました。

◆◇縄張調査◇◆

【範囲】

千人溜駐車場の北側、正福寺跡周辺

【目的】

城郭遺構と思われる地形の現状確認を行いました。

【成果】

正福寺跡では、礎石と思われる石を確認しました。その他に、周囲の堀跡・土塁の状況を確認しました。

◆◇古文書調査◇◆

【目的】

旧笠間藩士の古文書整理を実施し、目録をとりました。

◆◇講演会など◇◆

◎第4回笠間歴史フォーラム「維新の時代を生きた人々と笠間」 来場者:175人

開催日:平成30年11月11日(日曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

講演(1)「「草奔の志士」たちの明治維新」宮間純一氏(中央大学准教授)

講演(2)「忘れられた戊辰戦争-笠間藩神谷陣屋の奮闘記-」添田仁氏(茨城大学准教授)

報告「平成29年度笠間城跡保存整備調査事業について」額賀大輔(笠間市教育委員会)

◎笠間城跡パンフレットの作成

・笠間城の基本的な情報を掲載したパンフレットを作成し、配布しております。

◎かさま歴史ブックレットの刊行

・かさま歴史ブックレット2「笠間時朝とは何者か?」を刊行しました。

|

| 令和元年度 |

◆◇数値地形図作成業務◇◆

【範囲】

つつじ公園・佐白山ろく公園周辺0.62㎢の範囲の図化業務を行いました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

今回の作業により、つつじ公園周辺と笠間城下屋敷跡(山ろく公園)周辺の図化が完了しました。等高線の微妙な様子から、城郭遺構と思われる痕跡が見られました。

◆◇調査計画の立案◇◆

令和2年度に実施する確認調査(発掘調査)の計画を立てました。

◆◇講演会など◇◆

◎第5回笠間歴史フォーラム シンポジウム「戦国の城を読み解く」 来場者:318人

開催日:令和2年2月8日(土曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

第1部 基調講演「戦国の城の社会史」竹井英文氏(東北学院大学准教授)

第2部 パネルディスカッション「笠間城と宇都宮氏・小田氏の城」

報告(1)「小田城」広瀬季一郎氏(つくば市教育委員会)

報告(2)「宇都宮城」今平利幸氏(宇都宮市教育委員会)

報告(3)「笠間城」額賀大輔(笠間市教育委員会)

コーディネーター 高橋修氏(茨城大学教授)

◎かさま歴史ブックレットの刊行

・かさま歴史ブックレット3「維新の時代を生きた人々と笠間」を刊行しました。

◎常磐大学2019オープンカレッジ秋冬講座「笠間城を知ろう」 受講生26名

令和元年11月21日(木曜日) 会場:常磐大学E棟3階講義室

※常磐大学のオープンカレッジ秋冬講座において、笠間城に関する講座を担当しました。

◎千人溜駐車場の危険木伐採・剪定

・千人溜駐車場の危険木伐採・剪定を行い、閉鎖されていました駐車場を開放しました(解放は令和2年4月1日より)

|

| 令和2年度 |

◆◇数値地形図作成業務◇◆

【範囲】

笠間城跡の南側、0.17㎢の範囲の図化業務を行いました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

今回の作業により、笠間城跡南側で把握していた城郭遺構らしきものの痕跡を見ることができました。

◆◇微地形測量調査◇◆

【範囲】

千人溜駐車場の北側、正福寺跡の周辺24,600m²の範囲で微地形測量を行いました。

【目的】

笠間城跡確認調査を効果的に実施するために、微地形の様子を確認し、地表面上に残る遺構の形状を把握するため。

【成果】

今回の作業により、図化業務によって把握されていた正福寺跡周辺の曲輪の状況や、正福寺跡の遺構の状況を把握することができました。今後実施予定の確認調査の調査区設定を有意義に行うことができます。

◆◇講演会など◇◆

◎第6回笠間歴史フォーラム 「中世の難台山と岩間」 来場者:150人

開催日:令和3年2月21日(日曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

講演「「小田氏の乱」と東国社会」―難台山合戦を中心に―」 石橋一展氏(野田市教育委員会)

報告「令和元年度笠間城跡保存整備調査事業について」 額賀大輔(笠間市教育委員会)

※刊行予定であったかさま歴史ブックレット4は次年度に刊行予定です。

|

令和3年度

|

◆◇微地形測量調査◇◆

【範囲】

千人溜駐車場の西側、笠間城跡北西の遺構周辺18,500m²の範囲で微地形測量を行いました。

【目的】

笠間城跡確認調査を効果的に実施するために、微地形の様子を確認し、地表面上に残る遺構の形状を把握するため。

【成果】

今回の作業により、周囲の見通しがきくようになり、かなりの地表面観察が可能となりました。曲輪の構造や虎口と思われる箇所の詳細な測量が実施でき、構造への理解を深めることができる測量成果となりました。絵図上では近世侍屋敷地として記載されている部分であると認識できますが、中世以前の土地利用を引き継いでいるとも推測できます。

◆◇講演会など◇◆

◎第7回笠間歴史フォーラム 「浅野家と常陸のつながり」 来場者:117人

開催日:令和4年2月11日(金・祝) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

講演「笠間・真壁地方と浅野氏―赤穂義士のふるさと-」 寺崎大貴氏(桜川市教育委員会)

報告「令和2年度笠間城跡保存整備調査事業について」 額賀大輔(笠間市教育委員会)

◎かさま歴史ブックレットの刊行

・かさま歴史ブックレット4「戦国の城を読み解く」を刊行しました。

|

| 令和4年度 |

◆◇数値地形図作成業務◇◆

【範囲】

笠間城跡の東側周辺、0.55㎢の範囲の図化業務を行いました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

今回の作業により、笠間城跡の東側周辺の図化が完了しました。等高線の微妙な様子から、城郭遺構と思われる痕跡が見られました。

◆◇微地形測量調査◇◆

【範囲】

千人溜駐車場の北東側、正福寺跡東側の遺構周辺15,700m²の範囲で微地形測量を行いました。

【目的】

笠間城跡確認調査を効果的に実施するために、微地形の様子を確認し、地表面上に残る遺構の形状を把握するため。

【成果】

今回の作業により、正福寺跡東側にある遺構群の地表面観察ができました。曲輪内の土地利用の様子や虎口と思われる箇所の詳細な測量が実施でき、構造への理解を深めることができる測量成果となりました。また、南側の腰曲輪群の一部についても、複雑な構造と堅固な防御施設としての姿を図化することができました。

◆◇範囲確認調査◇◆

【範囲】

正福寺跡でトレンチ8か所を設定して、発掘調査を行いました。 調査面積:202m²

【目的】

発掘調査を実施し、地下に埋もれた当該箇所の考古学的知見を得るため。

【成果】

今回の調査により、近世正福寺の痕跡について確認することができた。少なくとも大規模な建物(本堂と思われるものや塔と思われるもの)の存在については確認することができました。

※詳細な考察については、後日歴史フォーラム等の機会で報告します。

◆◇講演会など◇◆

◎第8回笠間歴史フォーラム 「石塔が語る中世―宍戸荘岩間上郷からのアプローチ―」 来場者:240人

開催日:令和5年2月19日(日曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

講演(1)「岩間不動院の五輪塔をめぐって-八田知家とその忠臣の物語-」 高橋修氏(茨城大学人文社会科学部教授)

講演(2)「岩間上郷の石塔と考古遺物」 比毛君男氏(上高津貝塚ふるさと歴史の広場)

報告「令和3年度笠間城跡保存整備調査事業について」 額賀大輔(笠間市教育委員会)

◎かさま歴史ブックレットの刊行

・かさま歴史ブックレット5「中世の難台山と岩間」を刊行しました。

|

| 令和5年度 |

◆◇微地形測量調査◇◆

【範囲】

笠間城跡黒門周辺、5,300m²の範囲で微地形測量を行いました。

【目的】

笠間城跡確認調査を効果的に実施するために、微地形の様子を確認し、地表面上に残る遺構の形状を把握するため。

【成果】

今回の作業により、黒門跡周辺の堀の状況などの地表面観察ができました。令和2年度に実施した正福寺跡の微地形測量成果と併せると、黒門の痕跡が残されていると推測されます。また、沢より多くの瓦が表採できたことも、この周辺の土地利用を考えるうえで重要な知見となりました。

◆◇範囲確認調査◇◆

【範囲】

笠間城北西の遺構でトレンチ14か所を設定して、発掘調査を行いました。 調査面積:400m²

【目的】

発掘調査を実施し、地下に埋もれた当該箇所の考古学的知見を得るため。

【成果】

今回の調査により、近世の土地利用の痕跡が確認でき、絵図にみられる「侍屋敷」が存在していた可能性が高くなりました。また、堀や土塁の調査成果と出土遺物から、中世よりこの場所を利用していたことが推測され、中世笠間城の痕跡である可能性が高いと思われます。

※詳細な考察については、後日歴史フォーラム等の機会で報告します。

◆◇講演会など◇◆

◎第18回茨城大学人文社会科学部地域史シンポジウム・第9回笠間歴史フォーラム

「茨城城郭サミットー県央・県西編ー」 来場者:560人

開催日:令和6年2月10日(土曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

記念講演「戦国城館のやきもの」 浅野晴樹氏(考古学研究者)

報告(1)「県央地区の中世城館」 関口慶久氏(水戸市歴史文化財課)

報告(2)「戦国期江戸氏の拠点城館とその役割」 藤井達也氏(水戸市立博物館)

報告(3)「中世城郭としての笠間城」 額賀大輔(笠間市教育委員会)

報告(4)「県西地区の中世城館」 大谷昌良氏(常総古文化研究所)

報告(5)「県西の城と内宿地名」 遠山成一氏(千葉経済大学(非常勤))

報告(6)「河川湖沼と中世城館」 越田真太郎氏(桜川市役所)

パネルディスカッション コーディネーター:高橋修氏(茨城大学人文社会科学部教授)

◎かさま歴史ブックレットの刊行

・かさま歴史ブックレット6「浅野家と常陸のつながり」を刊行しました。

|

| 令和6年度 |

◆◇数値地形図作成業務◇◆

【範囲】

笠間城跡の北側(国道50号線付近)など、0.535㎢の範囲の図化業務を行いました。

【目的】

上位史跡を目指すにあたり、城跡の範囲の確定のため、1/500の測量図が基本図となります。

【成果】

今回の作業により、笠間城跡周辺の図化業務が完了しました。

◆◇石垣3次元計測◇◆

【範囲】

大手門跡脇に残る石垣の現況測量を行いました。

【目的】

倒木により一部損壊した石垣の現状を把握し、記録を残すため。

【成果】

今回の作業により、石垣の破損状況が確認できました。損壊箇所は近年の倒木によるものだけでなく、それ以前の損壊箇所も確認されました。築石の状況や石垣の孕み具合等も確認できました。

◆◇範囲確認調査◇◆

【範囲】

正福寺跡東側の遺構でトレンチ11か所を設定して、確認調査を行いました。 調査面積:340m²

【目的】

確認調査を実施し、地下に埋もれた当該箇所の考古学的知見を得るため。

【成果】

今回の調査により、正福寺跡東側に見られる遺構について知見が得られました。「正保城絵図」には侍屋敷などの区画が描かれていない場所ですが、近世の土地利用の痕跡が確認されました。また、堀や土塁の調査成果と出土遺物から、中世よりこの場所を利用していたことが推測されます。

※詳細な考察については、後日歴史フォーラム等の機会で報告します。

◆◇講演会など◇◆

◎第10回笠間歴史フォーラム 「笠間城を考えるⅡ」 来場者:270人

開催日:令和7年3月2日(日曜日) 会場:笠間市立笠間公民館大ホール

報告「笠間城跡保存整備調査の成果について」 笠間市教育委員会教育部生涯学習課文化振興室

コメント 笠間城跡調査指導委員会

◎かさま歴史ブックレットの刊行

・かさま歴史ブックレット7「モノから考える中世-石塔・やきもの・城館-」を刊行しました。

|

| 令和7年度の計画 |

<笠間城跡総合調査報告書の作成>

今まで実施してきた笠間城跡調査の成果を報告書としてまとめる作業を実施します。

<笠間歴史フォーラム>

第11回笠間歴史フォーラム「和歌から読み解く笠間時朝」を開催します(令和8年2月28日)。

※詳細につきましては、市HP、チラシ・ポスター・広報紙などでお知らせいたします。

|

| 以降の調査計画について |

令和8年度:笠間城跡総合調査報告書の作成に伴う作業の実施、上位史跡指定にむけた手続きを行っていきます。

※上記のことは計画であり、変更される場合があります。計画等については、随時更新していく予定です。

|