○笠間市火災予防事務処理規程

令和7年3月31日

消防本部訓令第2号

笠間市火災予防事務処理規程(平成18年笠間市消防本部訓令第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般予防

第1節 防火対象物等の台帳(第4条・第5条)

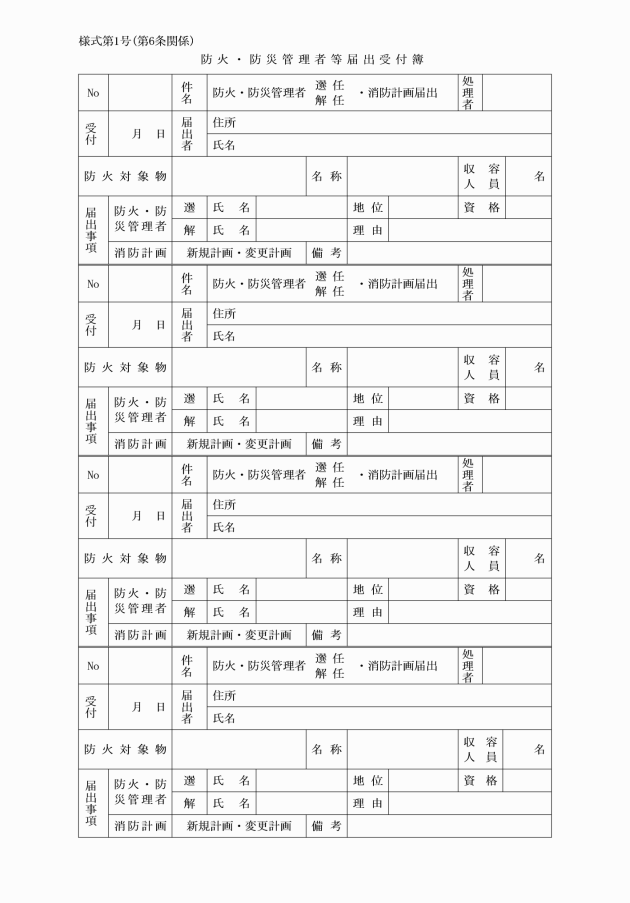

第2節 防火・防災管理者の選任指導等(第6条―第10条)

第3節 自衛消防訓練等の指導(第11条)

第4節 火災警報(第12条)

第3章 建築同意等

第1節 建築同意事務(第13条・第14条)

第2節 宅地等開発行為の消防用水利施設(第15条・第16条)

第4章 危険物製造所等

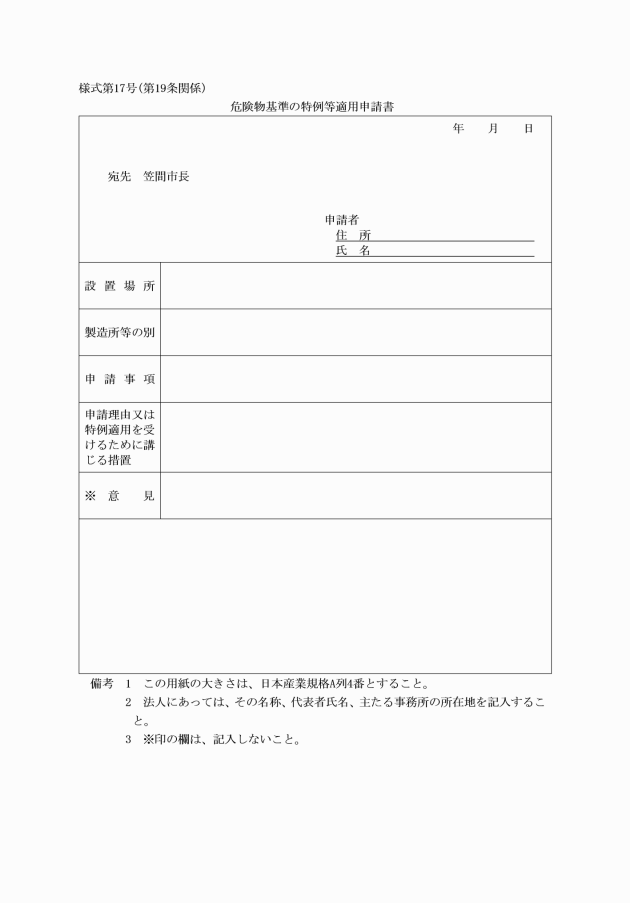

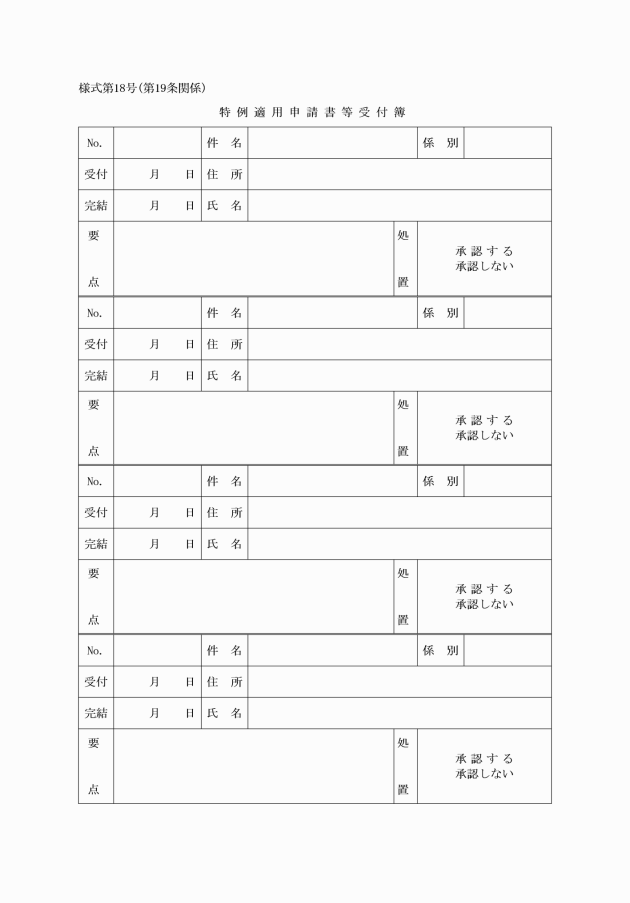

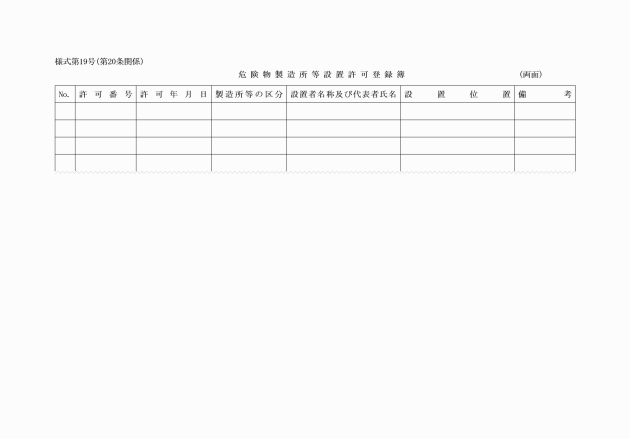

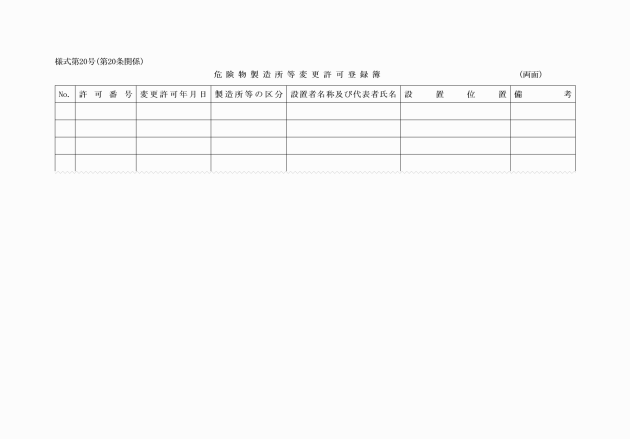

第1節 許可(第17条―第20条)

第2節 タンクの検査(第21条・第22条)

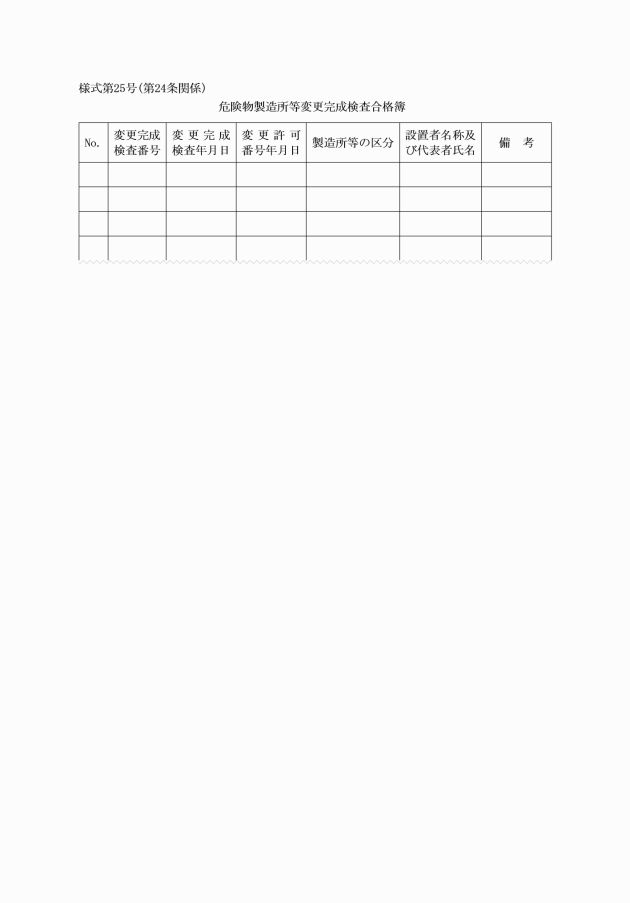

第3節 完成検査(第23条・第24条)

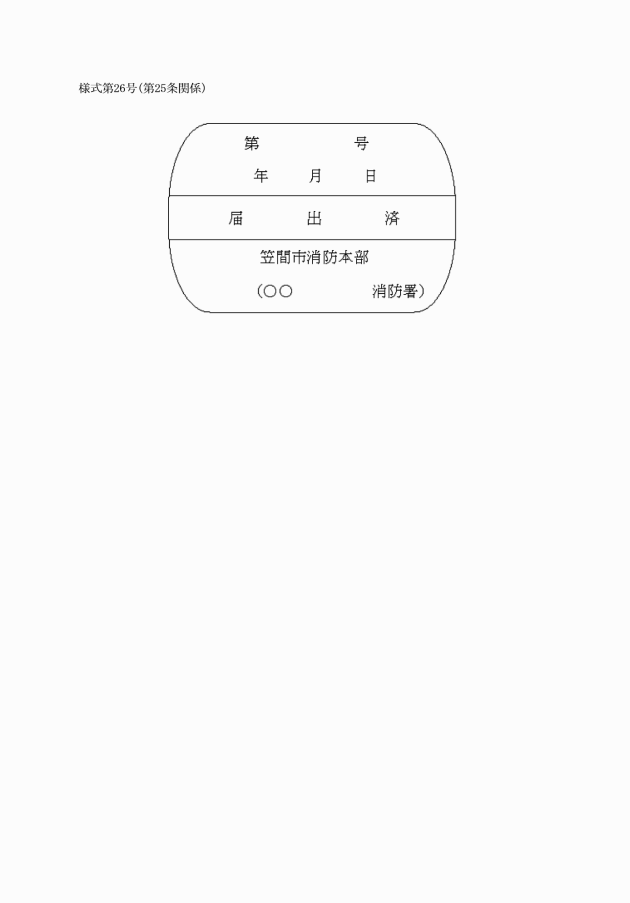

第4節 予防規程の認可(第25条・第26条)

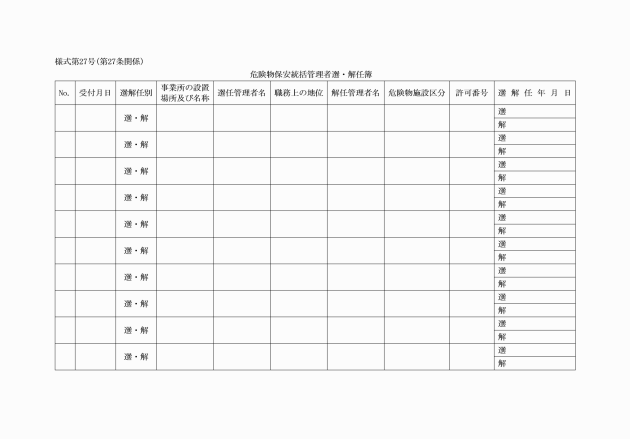

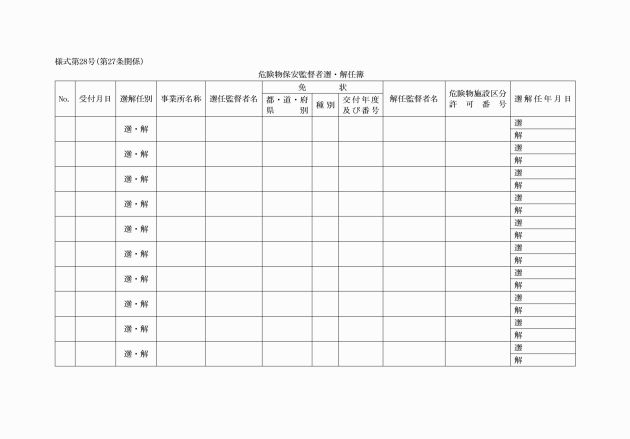

第5節 危険物取扱者等(第27条―第29条)

第6節 その他の申請、届出等(第30条―第32条)

第5章 液化石油ガス等

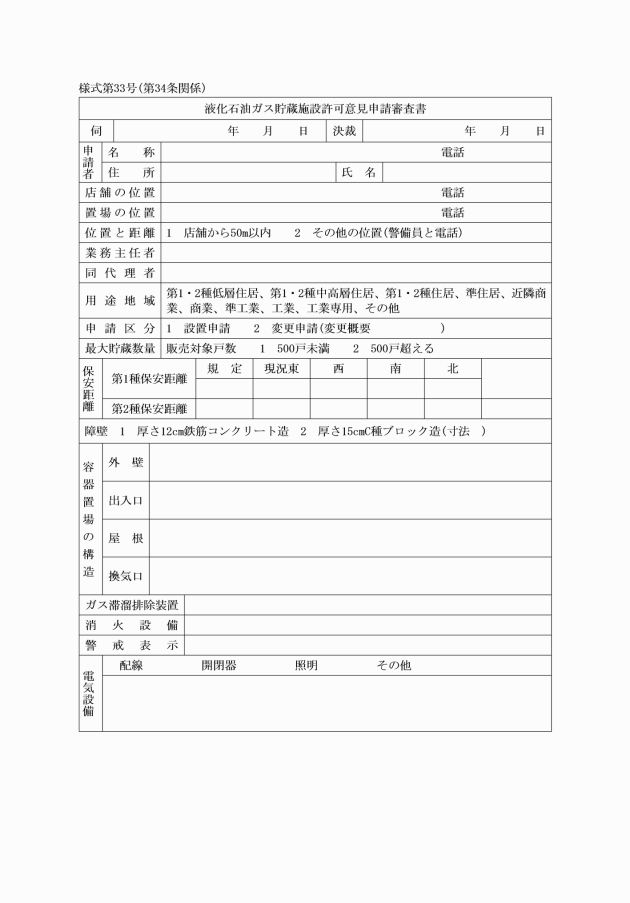

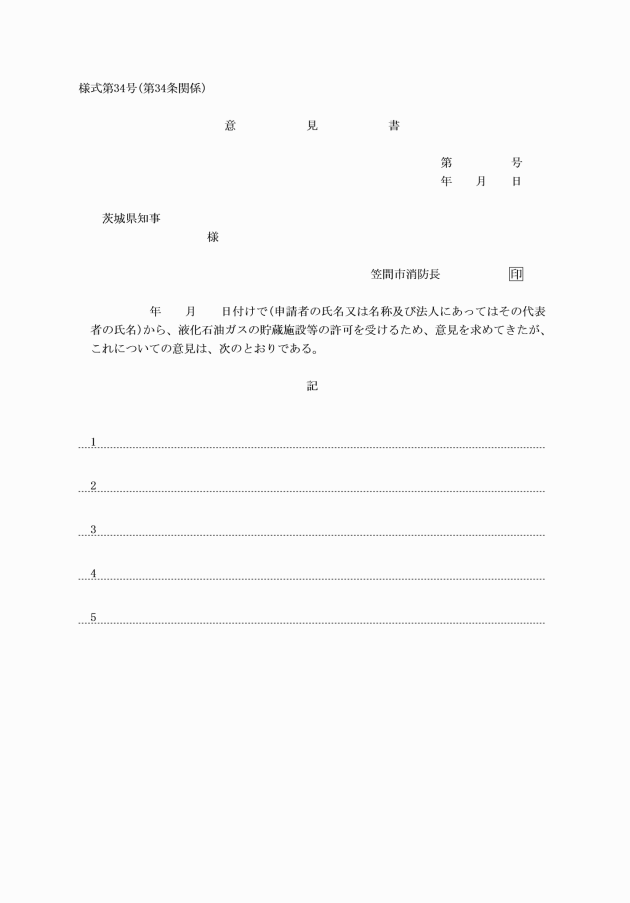

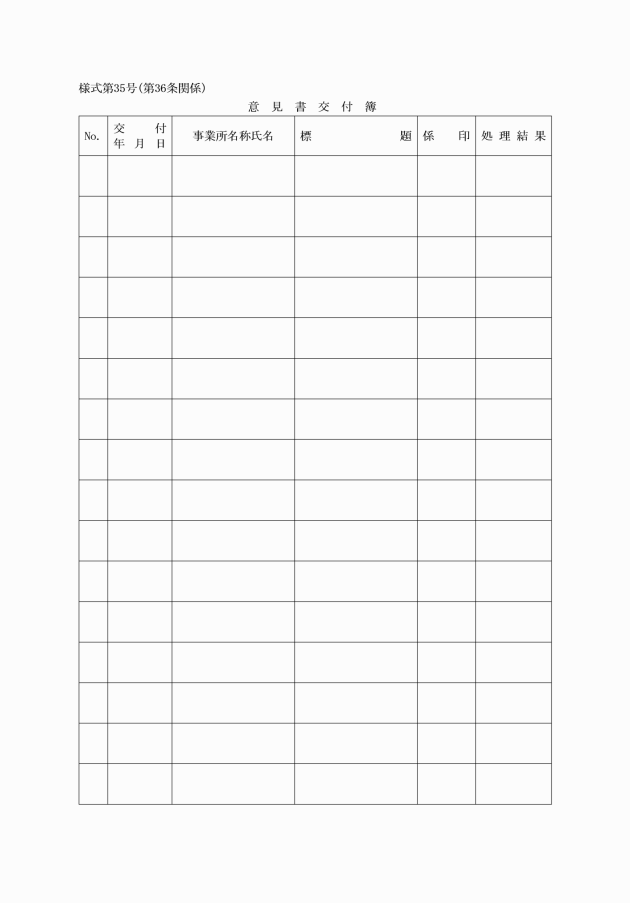

第1節 液化石油ガス貯蔵施設等の許可に係る意見書の処理(第33条―第37条)

第2節 液化石油ガス貯蔵施設等の防火指導(第38条・第39条)

第6章 消防用設備等

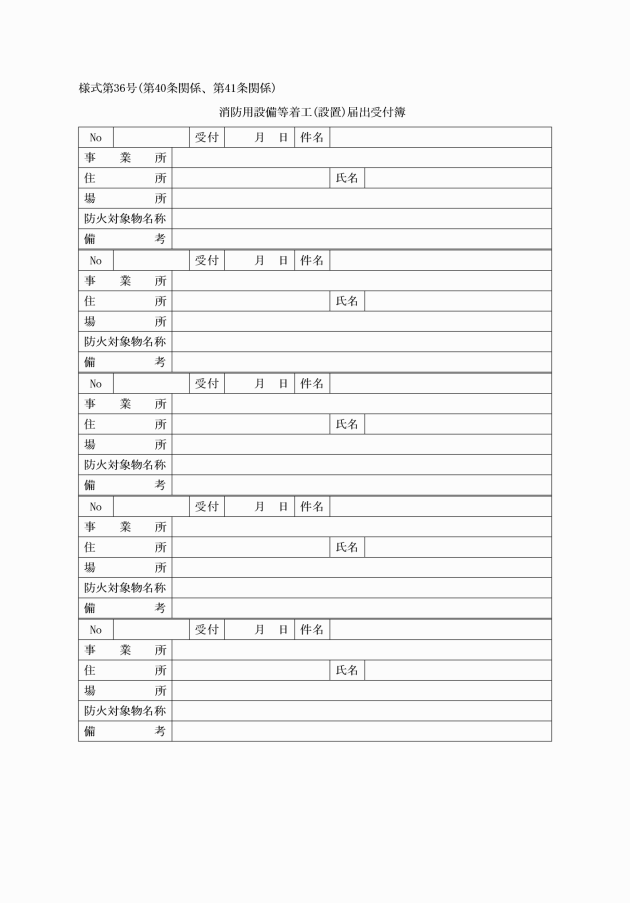

第1節 着工・設置届出書(第40条・第41条)

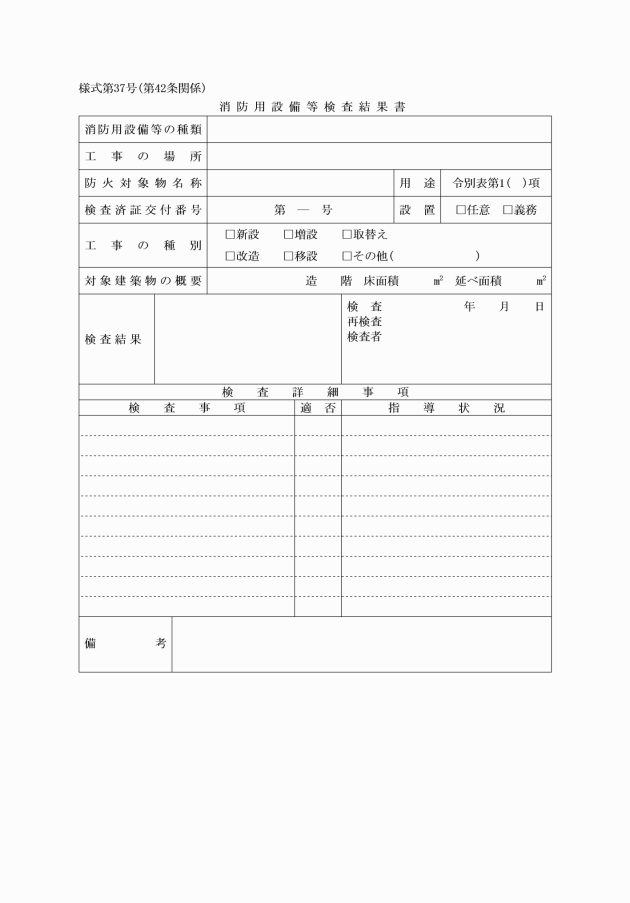

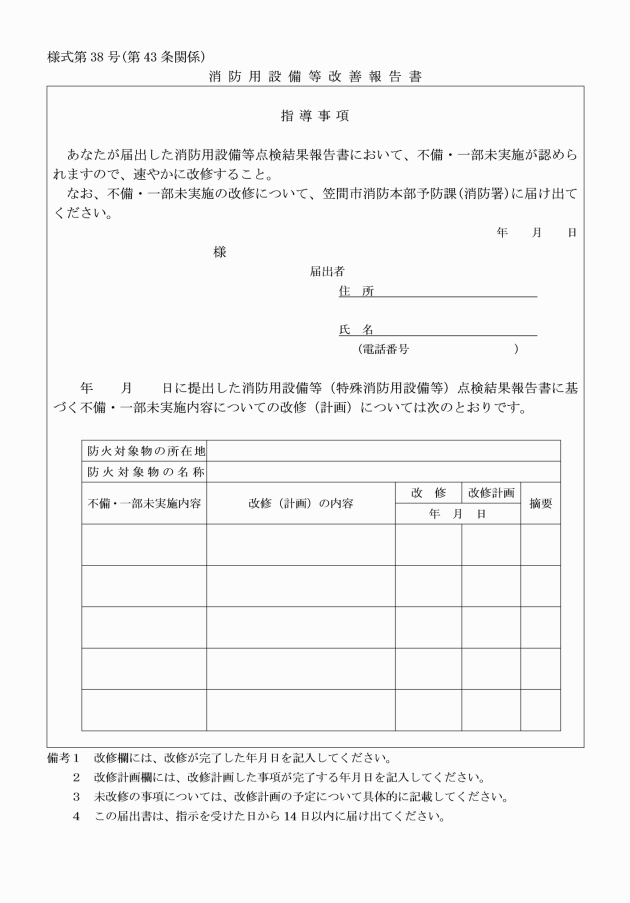

第2節 消防用設備等の検査及び点検結果報告書の処理(第42条・第43条)

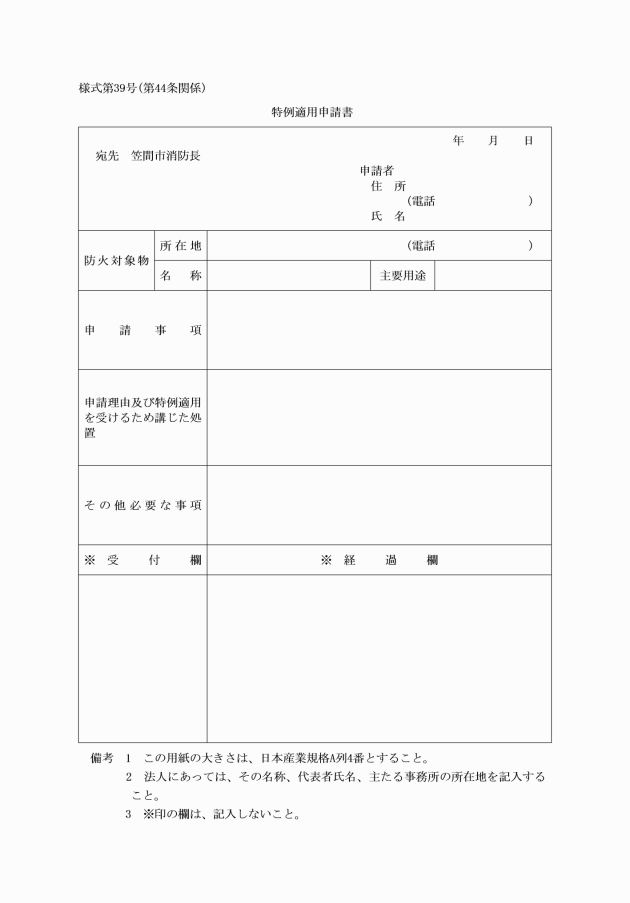

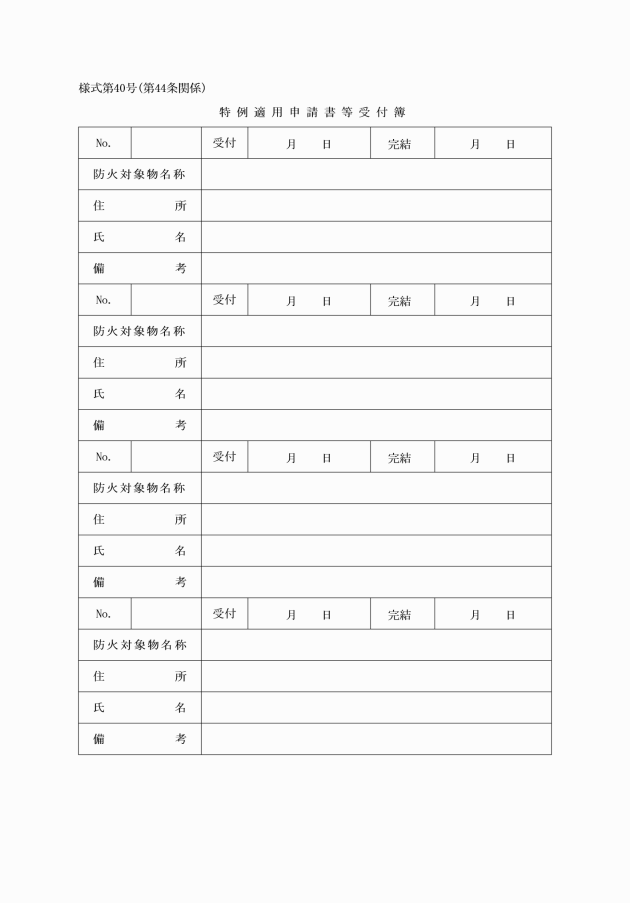

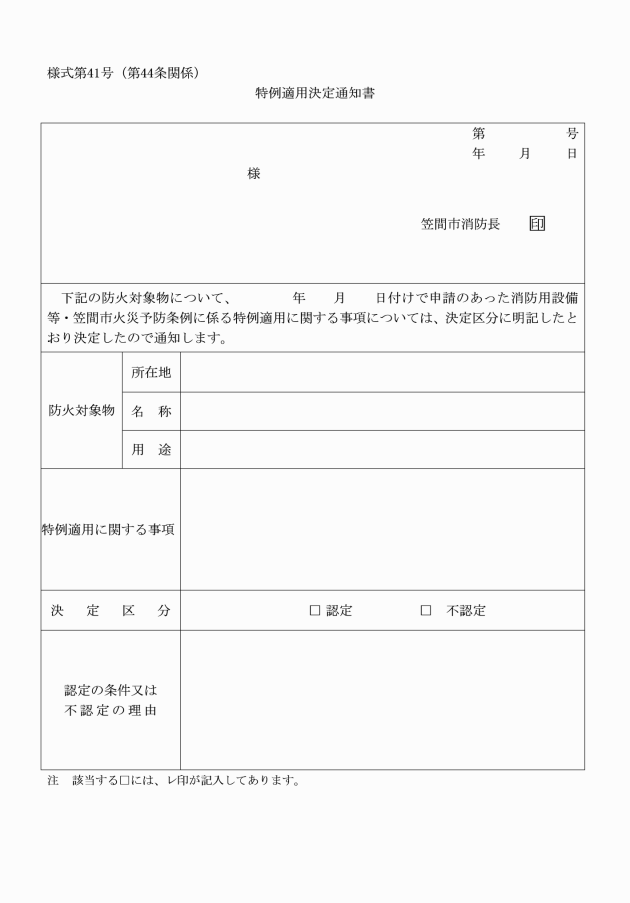

第3節 消防用設備等の例外規定(第44条)

第7章 条例届出事項及び予防行事

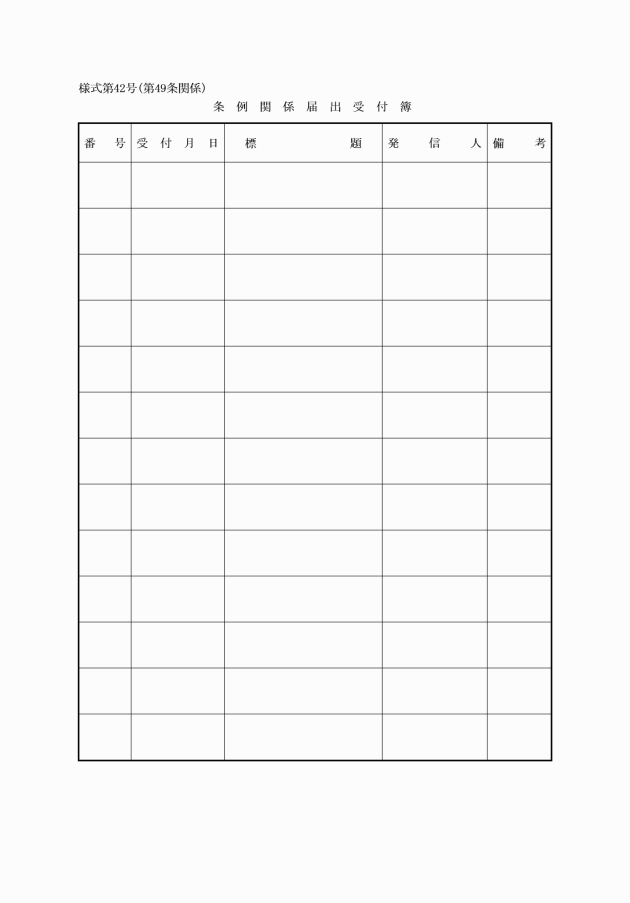

第1節 条例届出事項(第45条―第49条)

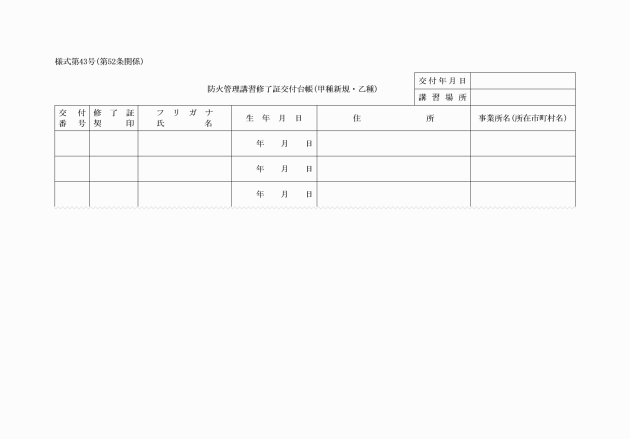

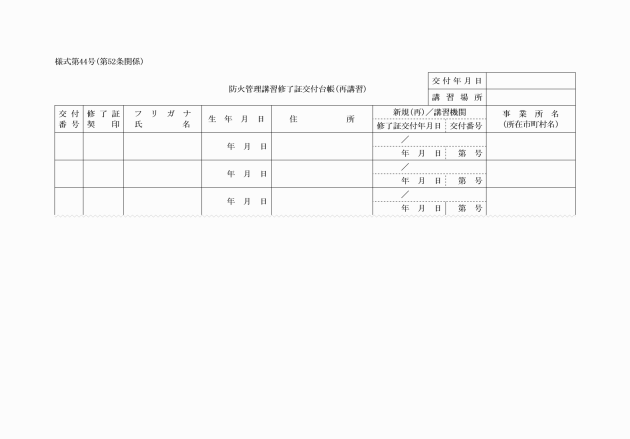

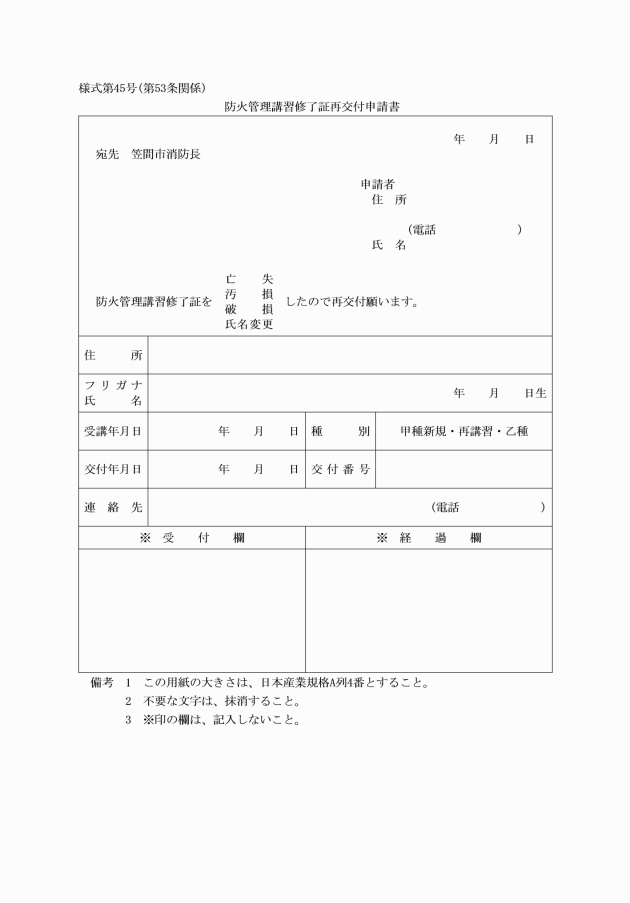

第2節 防火管理に関する講習等(第50条―第53条)

第8章 消防法令適合証明等(第54条・第55条)

第9章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、火災予防上必要な事務処理について定めることを目的とする。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(4) 条例 笠間市火災予防条例(平成18年笠間市条例第175号)をいう。

(5) 査察規程 笠間市火災予防査察規程(平成20年笠間市消防本部訓令第1号)をいう。

(6) 建築令 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)をいう。

(7) 危険物政令 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)をいう。

(8) 危険物省令 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)をいう。

(9) 液化石油ガス法 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)をいう。

(1) 防火管理対象物 法第8条第1項に規定する防火対象物をいう。

(2) 設備対象物 法第17条第1項に規定する防火対象物(防火管理対象物を除く。)をいう。

(3) 一般対象物 防火管理対象物及び設備対象物以外の政令別表第1に定める防火対象物で、延べ面積150平方メートル以上のものをいう。

(4) 危険物製造所等 法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(5) 少量危険物取扱所等 危険物政令別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(6) 指定可燃物取扱所等 条例別表第8の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものを貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(7) 液化石油ガス貯蔵施設等 液化石油ガス法に基づく販売施設、消費用の貯蔵施設をいう。

第2章 一般予防

第1節 防火対象物等の台帳

(防火対象物等の台帳作成)

第4条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、全ての火災予防上の基礎資料にするため、次に定めるところにより防火対象物等の台帳を作成しなければならない。

(1) 防火管理対象物台帳

(2) 設備対象物台帳

(3) 一般対象物台帳

(4) 危険物製造所等台帳

(5) 少量危険物取扱所等台帳 少量危険物取扱所等及び指定可燃物取扱所等の台帳

(6) 液化石油ガス貯蔵施設等台帳 液化石油ガス貯蔵施設等及び法第9条の3に規定する物質の台帳

2 前項の台帳は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもってこれに充てることができる。

(台帳の訂正等)

第5条 消防長等は、前条の台帳に記載事項の変更が生じたときは、その都度訂正し、又は書換えしなければならない。

第2節 防火・防災管理者の選任指導等

(資格を証する書面)

第8条 第6条に規定する防火管理者の資格を証明する書面は、次のとおりとする。

資格者区分 | 資格を証する書面 |

政令第3条第1項第1号イ及び同条第1項第2号イに定める資格を有する者 | 防火管理に関する講習の課程修了証の写し又は当該講習機関の発行する資格証明書 |

政令第3条第1項第1号ロに定める資格を有する者 | 総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面 |

政令第3条第1項第1号ハに定める資格を有する者 | 消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面。ただし、笠間市消防本部が証する書面にあっては、これを省略することができる。 |

省令第2条第1号に定める資格を有する者 | 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第4条第2項に定める安全管理者選任報告書の写し |

省令第2条第1号の2に定める資格を有する者 | 省令第4条の2の4第4項に定める防火対象物点検資格者免状の写し |

省令第2条第2号に定める資格を有する者 | 危険物省令第48条の3に定める危険物保安監督者選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し。この場合において、当該免状を提示させること。 |

省令第2条第3号に定める資格を有する者 | 鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)第41条第2項に定める保安管理者の選任届出書の写し |

省令第2条第4号に定める資格を有する者 | 係長又はこれに準じた職以上に1年以上あったことを証する書面 |

省令第2条第5号に定める資格を有する者 | 巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面 |

省令第2条第6号に定める資格を有する者 | 建築令第6条に定める建築基準適合判定資格者登録証等又は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第2条に定める1級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該合格証又は免許証を提示させること。 |

省令第2条第7号に定める資格を有する者 | 市町村の消防団員で3年以上、班長以上の職に在ったことを証する書面 |

省令第2条第8号に定める資格を有する者 | 認定の対象となる事実を証する書面 |

2 前条に規定する防災管理者の資格を証明する書面は、次のとおりとする。

資格者区分 | 資格を証する書面 |

政令第47条第1項第1号に定める資格を有する者 | 防災管理に関する講習の課程修了証の写し又は当該講習機関の発行する資格証明書 |

政令第47条第1項第2号に定める資格を有する者 | 政令第3条第1項第1号ロに掲げる者で総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面及び1年以上防災管理の実務経験を有することを証する書面 |

政令第47条第1項第3号に定める資格を有する者 | 消防士長又はこれに準ずる職以上に1年以上あったことを証する書面。ただし、笠間市消防本部が証する書面にあっては、これを省略することができる。 |

省令第51条の5第1号に定める資格を有する者 | 労働安全衛生規則第4条第2項に定める安全管理者選任報告書の写し |

省令第51条の5第1号の2に定める資格を有する者 | 省令第51条の12第3項に定める防災管理点検資格者免状の写し |

省令第51条の5第2号に定める資格を有する者 | 危険物省令第48条の3に定める危険物保安監督者選任届出書の写し及び甲種危険物取扱者免状の写し。この場合において、当該免状を提示させること。 |

省令第51条の5第3号に定める資格を有する者 | 鉱山保安法施行規則第41条第2項に定める保安管理者の選任届出書の写し |

省令第51条の5第4号に定める資格を有する者 | 係長又はこれに準じた職以上に1年以上あったことを証する書面 |

省令第51条の5第5号に定める資格を有する者 | 巡査部長又はこれに準ずる職以上に3年以上あったことを証する書面 |

省令第51条の5第6号に定める資格を有する者 | 建築令第6条に定める建築基準適合判定資格者登録証等又は建築士法施行規則第2条に定める1級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面。この場合において、当該合格証又は免許証を提示させること。 |

省令第51条の5第7号に定める資格を有する者 | 市町村の消防団員で3年以上、班長以上の職に在ったことを証する書面 |

省令第51条の5第8号に定める資格を有する者 | 認定の対象となる事実を証する書面 |

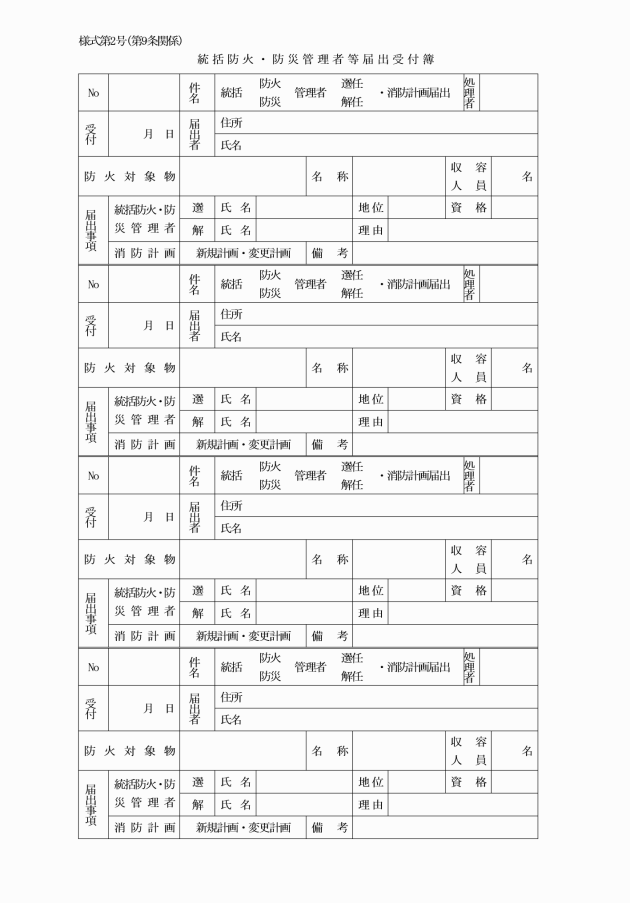

(統括防火・防災管理者の選任の届出等)

第9条 消防長等は、法第8条の2及び法第36条の規定による統括防火・防災管理者を選任・解任した場合、省令第4条の2及び省令第51条の11の3の規定による統括防火・防災管理者の選任・解任届出又は省令第4条及び省令第51条の11の2の消防計画の届出については、届出書を提出させ統括防火・防災管理者等届出受付簿(様式第2号)に記録する。

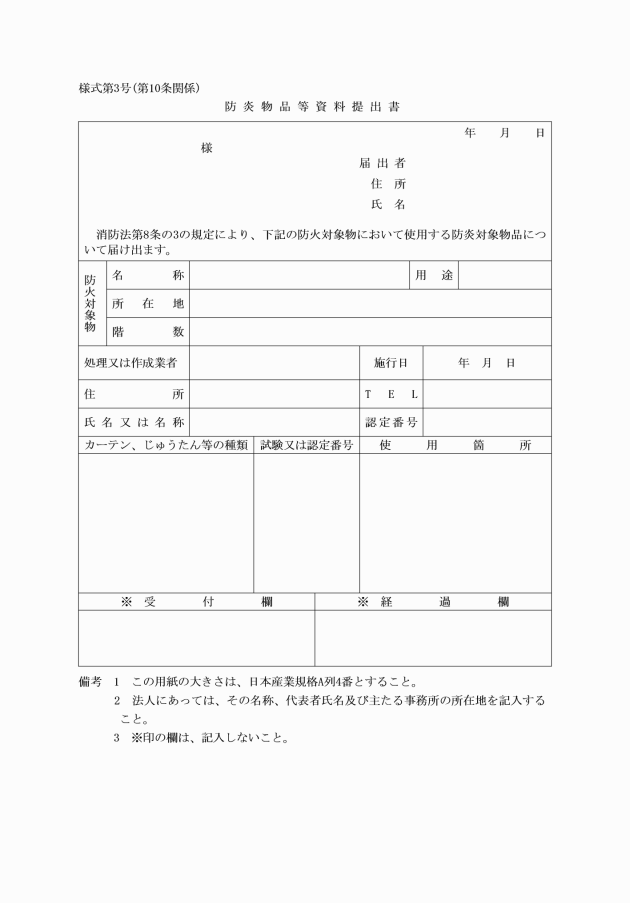

(防炎物品の届出)

第10条 消防長等は、法第8条の3第1項に規定する防火対象物の使用を開始する関係者に対し、同条第2項の防炎物品の使用については、使用実態を把握するため防炎物品等資料提出書(様式第3号)を提出するよう指導するものとする。

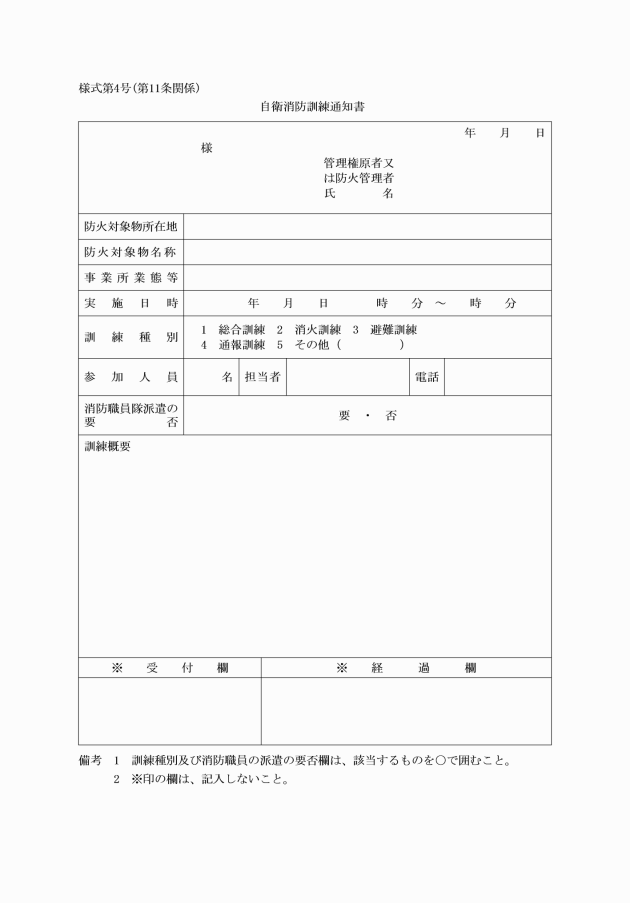

第3節 自衛消防訓練等の指導

(自衛消防訓練の指導)

第11条 消防長等は、法第8条第1項の防火対象物の関係者に対し、政令第4条第3項の規定に基づき適切に消火、通報及び避難の訓練を実施するよう指導するものとする。

2 消防長等は、省令第3条第12項に規定する消防機関への通報については、自衛消防訓練通知書(様式第4号)を提出するよう指導するものとする。ただし、消防職員の立会いを求めないものに限り口頭によることができる。

第4節 火災警報

(火災警報の発令基準)

第12条 法第22条第3項の規定による火災予防に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災の予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって最低湿度が40パーセントを下り最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートルの風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 消防長等は、火災警報の発令があったときは、次の表に掲げる事項を実施し、及び指導する。

実施事項 | 消防署所 | 1 火災警報の伝達 2 旗、吹流し、掲示板等の掲出 3 消防用機械器具の点検、整備 4 広報車による巡回広報 5 屋外における火災危険の排除 6 情報の収集 7 消防活動障害排除措置の強化実施 8 消防職員の自宅待機 9 その他必要な事項 |

指導事項 | 防火管理対象物 | 1 掲示板等の掲出 2 従業者及び出入する公衆の者に対する警報の周知徹底 3 自主防火対策の強化、徹底 4 消防用設備等の点検、整備 5 その他必要な事項 |

市民 | 1 山林、原野等における火入れの禁止 2 煙火の消費禁止 3 屋外における引火性又は爆発性の物品その他可燃物付近での喫煙禁止 4 屋外における火遊び又はたき火の禁止 5 残火、取灰の後始末の確認と火の粉の飛散防止 6 屋内において裸火を使用するときの必要な措置 7 可燃性物品の整理及び初期消火並びに飛火警戒に必要な措置 8 消防活動の障害となる物品の除去 9 その他必要な事項 | |

備考 | サイレンの吹鳴、旗、吹流し、掲示板の形式は省令によるものとする。 | |

第3章 建築同意等

第1節 建築同意事務

(建築同意審査)

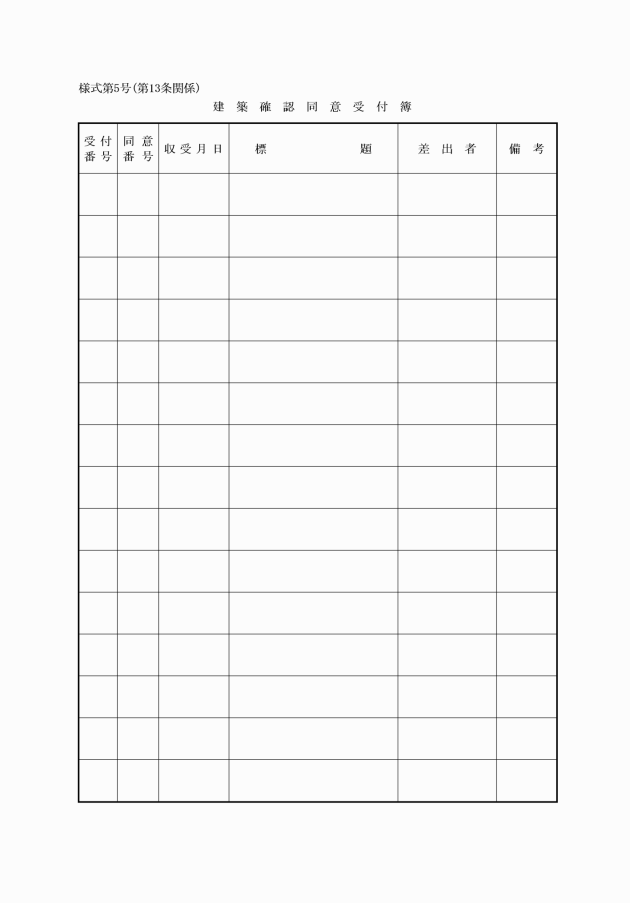

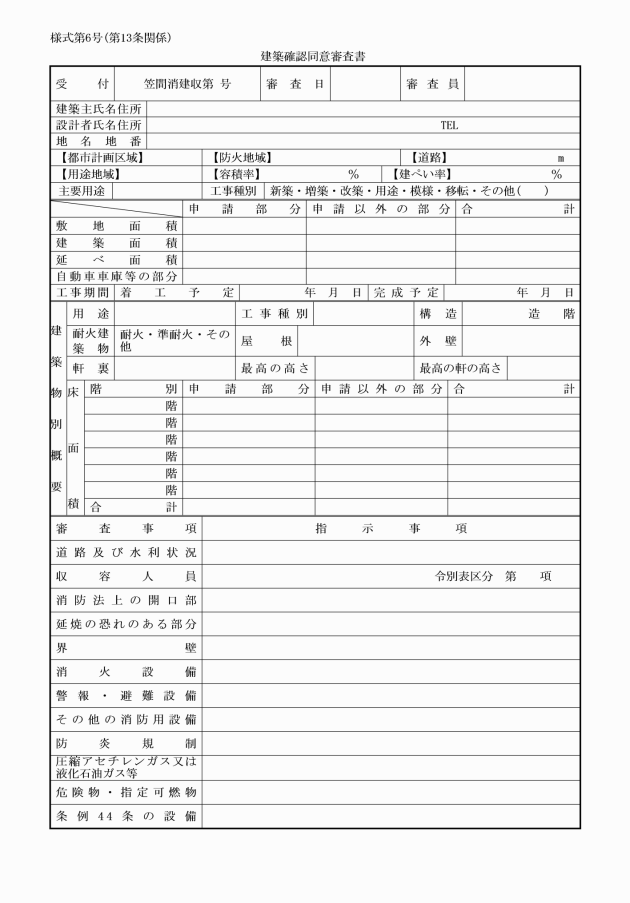

第13条 消防長等は、法第7条の規定に基づき建築の確認同意を求められ、当該建築申請書を受理したときは、速やかに建築確認同意受付簿(様式第5号)に記録しその他必要な事務を処理するものとする。

(同意の種別等)

第14条 消防長等は、次に掲げるところにより同意又は不同意を行うものとする。

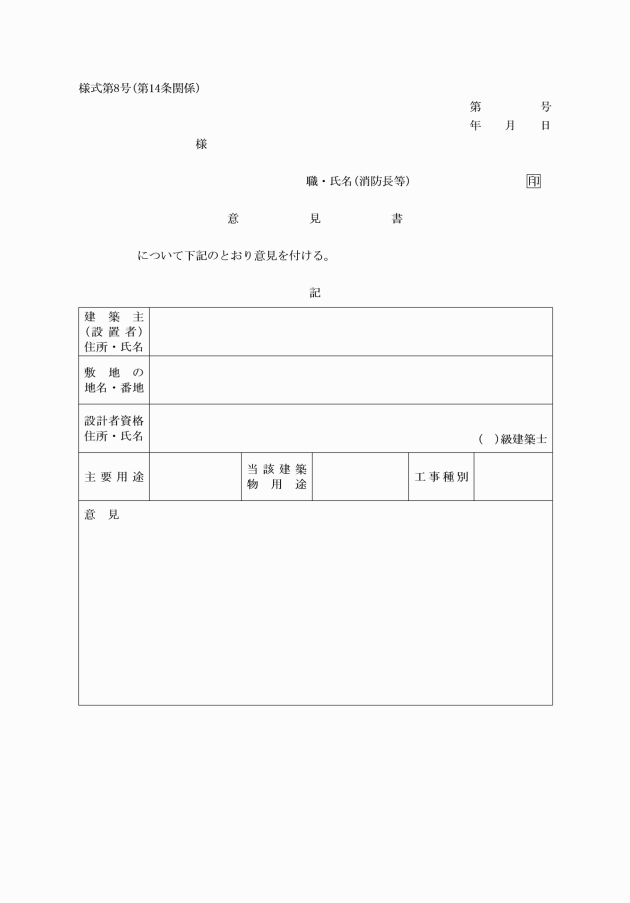

(1) 同意 建築物の防火に関する規定に違反しないもの。ただし、建築物の防火に関する規定に違反しないが、消防上支障があるもの又は建築物の防火に関する規定に違法ではあるが確認等の際容易に是正されると認められるものについては、意見を付するものとする。

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障のあるもの

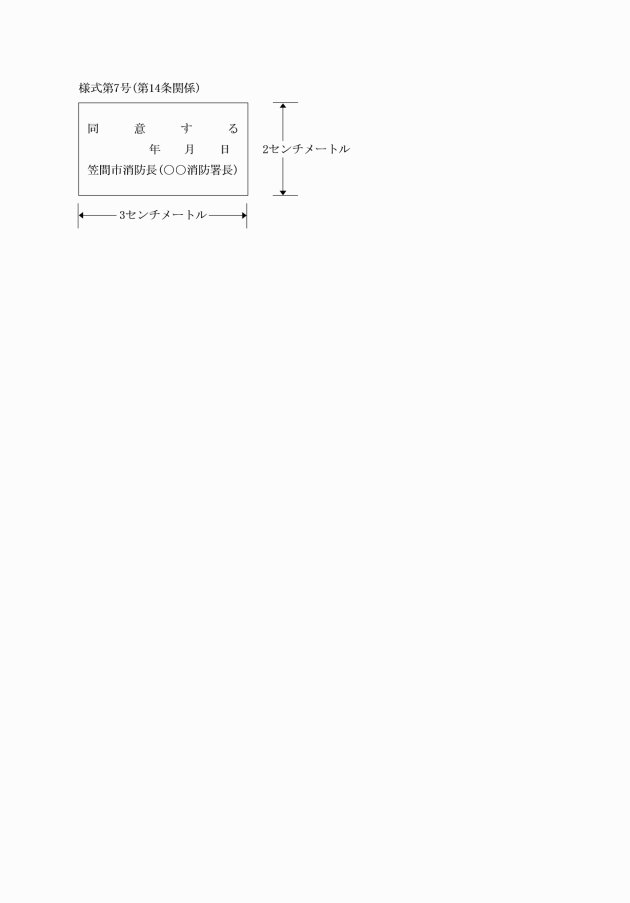

2 同意の表示は、次に掲げるとおりとする。

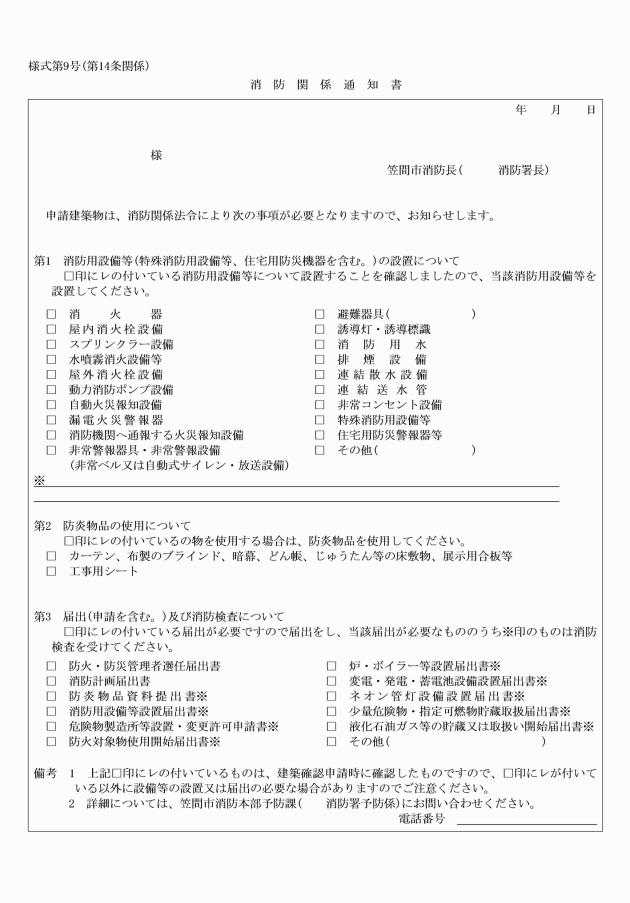

(2) 法又は条例の規定に基づく届出等若しくは消防用設備等の設置を要するものについては、消防関係通知書(様式第9号)に必要事項を記入し、当該通知書を建築申請書副本及び建築確認同意審査書に添付するものとする。

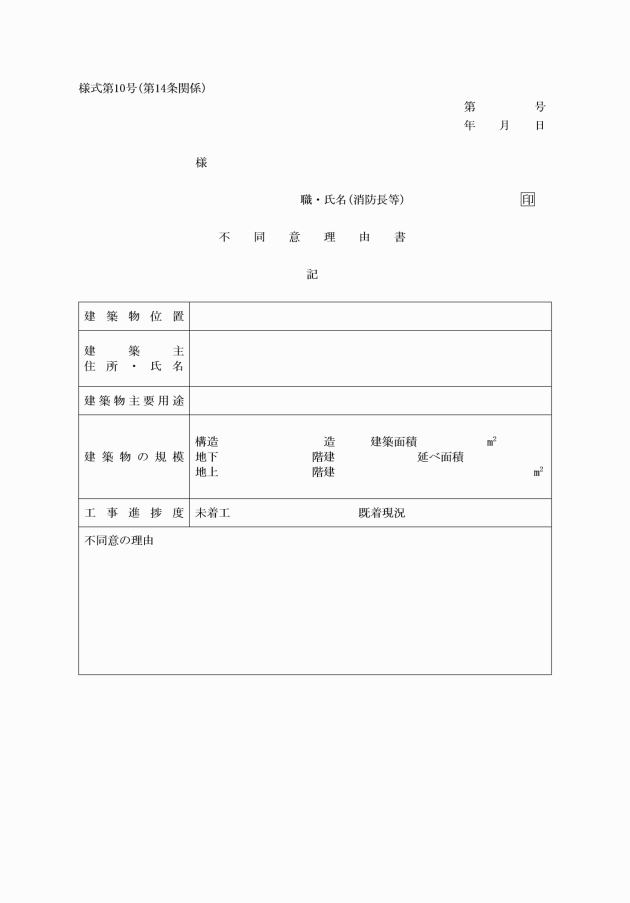

3 不同意は、確認申請書に不同意である旨の理由を詳細に記入した不同意理由書(様式第10号)を添付する。

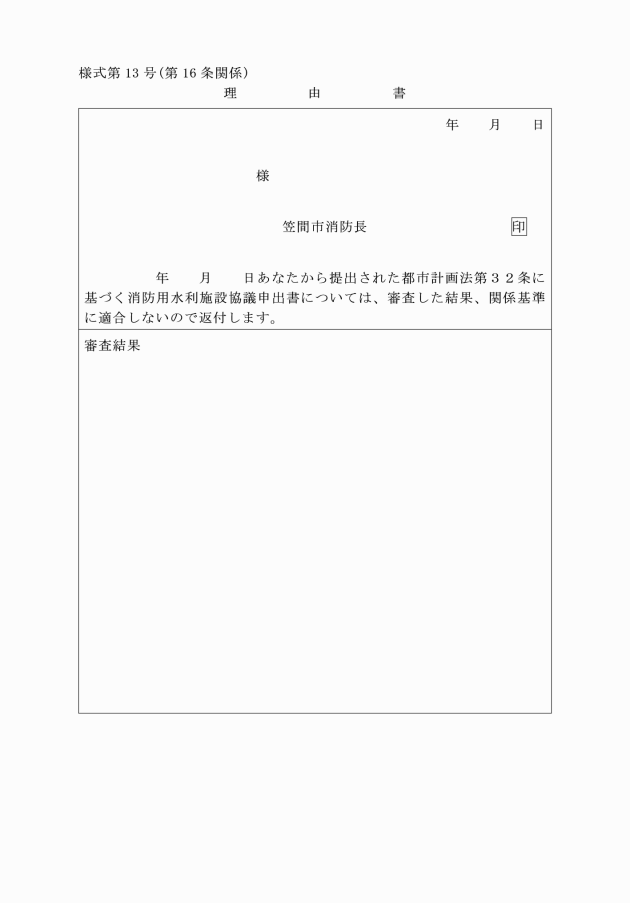

第2節 宅地等開発行為の消防用水利施設

(消防用水利施設協議申出書)

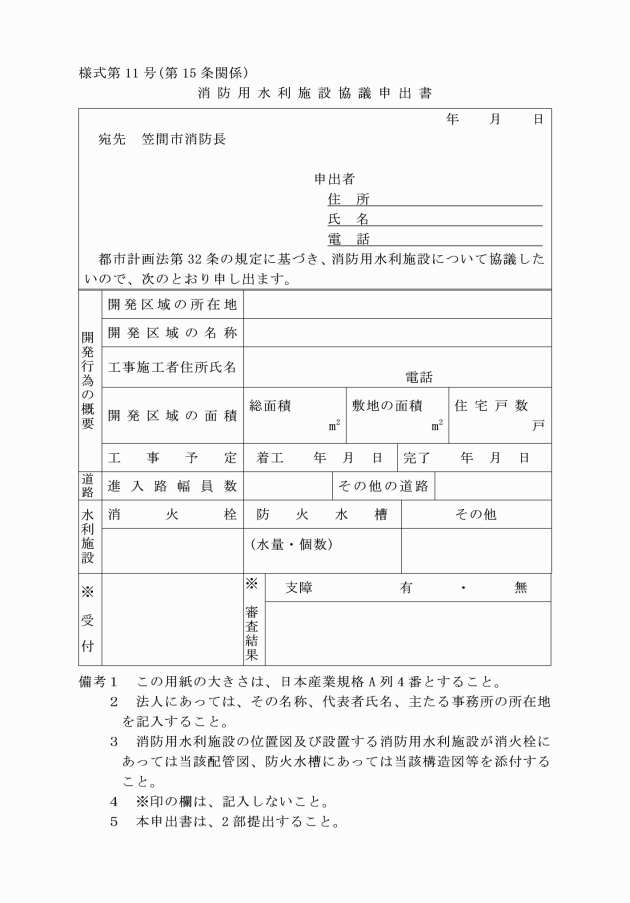

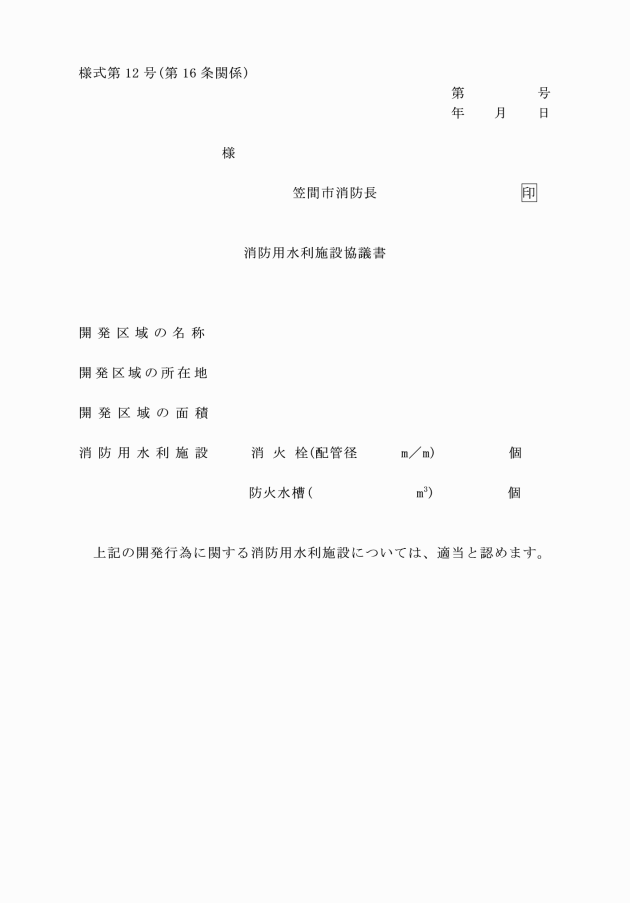

第15条 消防長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づき、消防用水利施設についての協議をしようとする者に、消防用水利施設協議申出書(様式第11号)を提出させるものとする。

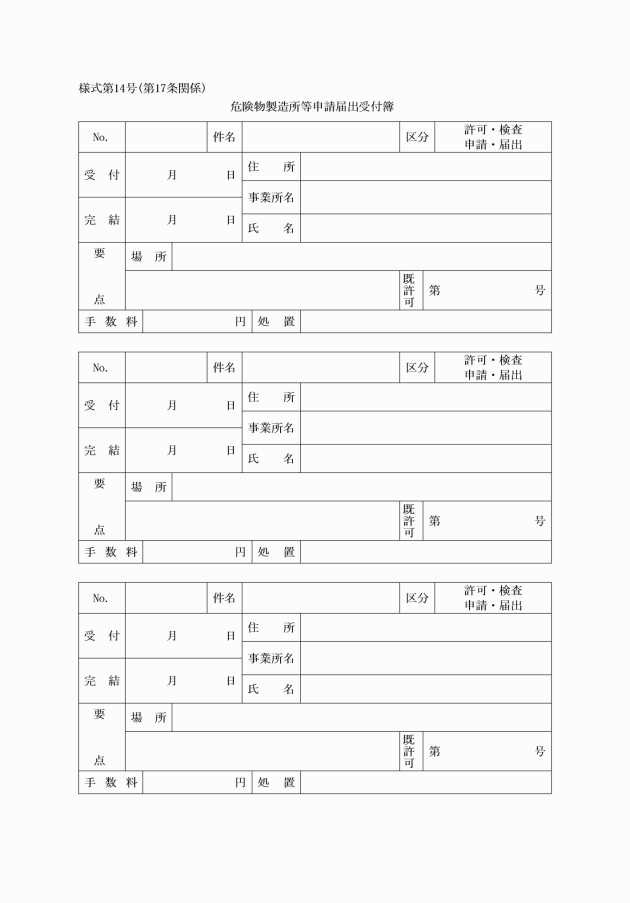

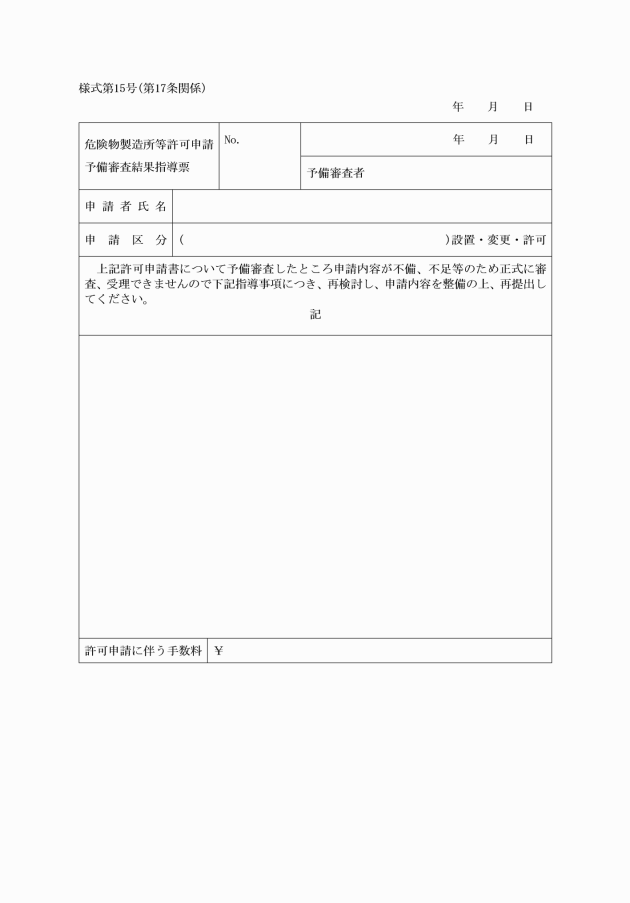

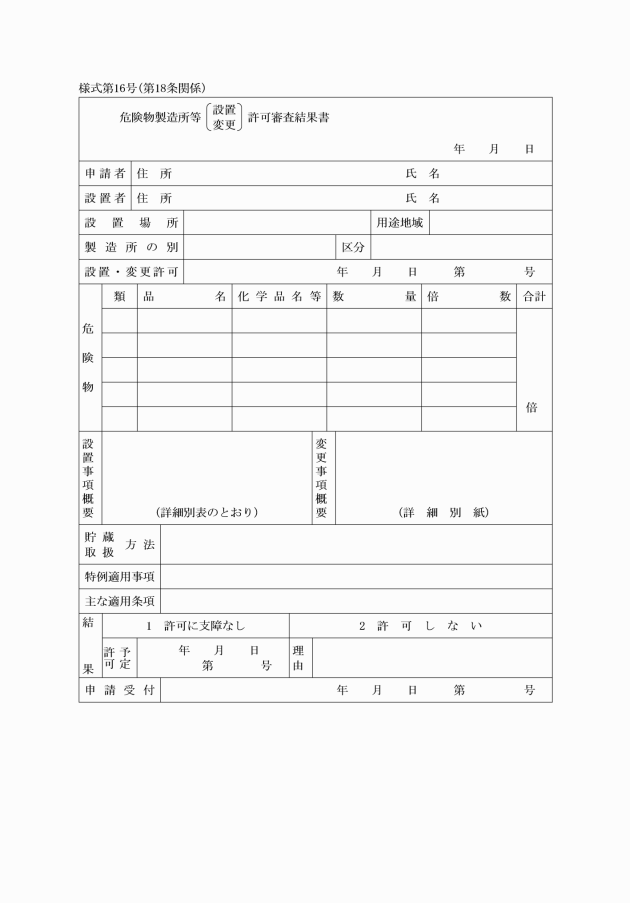

第4章 危険物製造所等

第1節 許可

2 前項の指導票については、関係者を呼び出し直接口頭指導することができる。

第2節 タンクの検査

(タンクの検査)

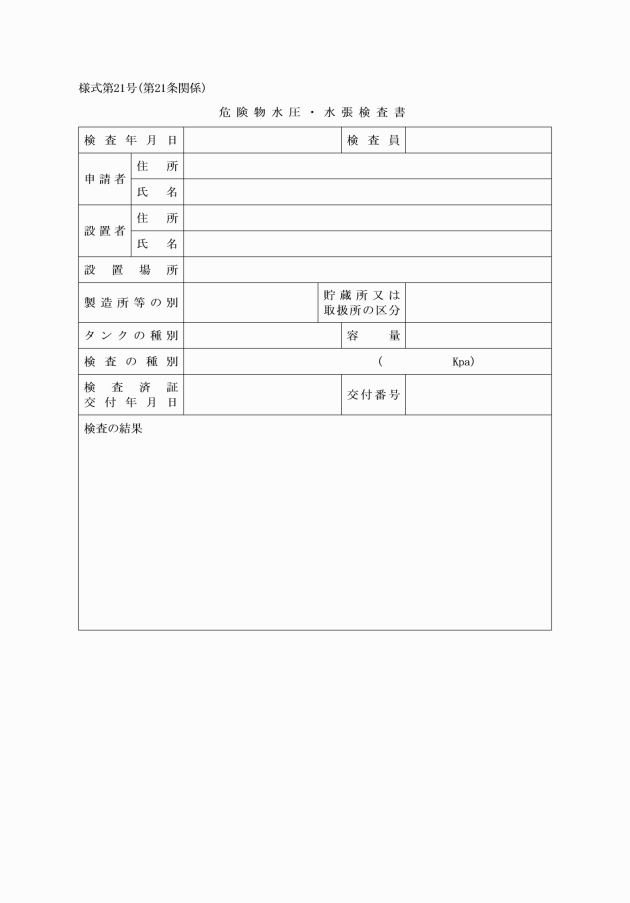

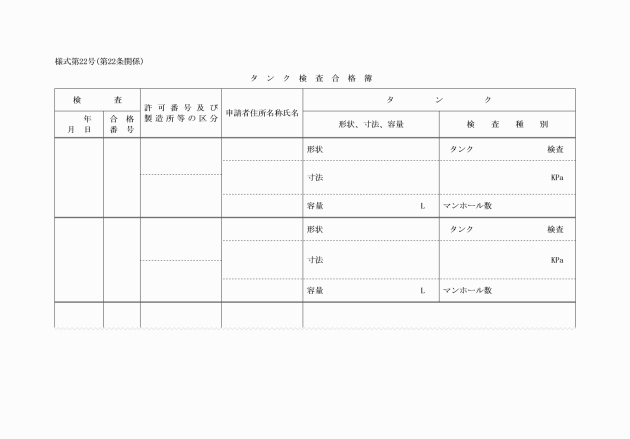

第21条 予防課員は、危険物政令第8条の2の規定に基づきタンクの水圧又は水張検査を実施したときは、その結果を危険物水圧・水張検査書(様式第21号)に記録し消防長に提出しなければならない。

第3節 完成検査

(完成検査)

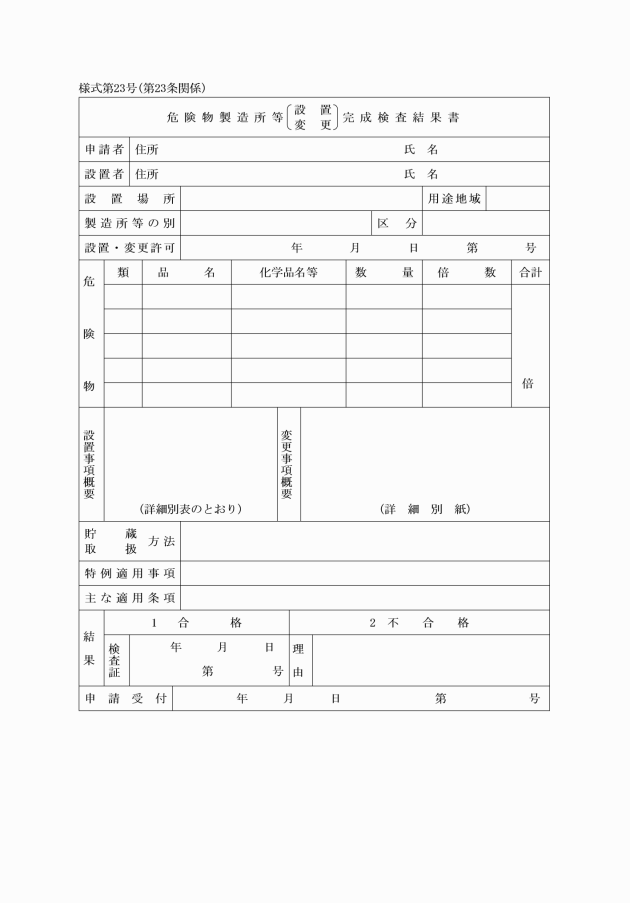

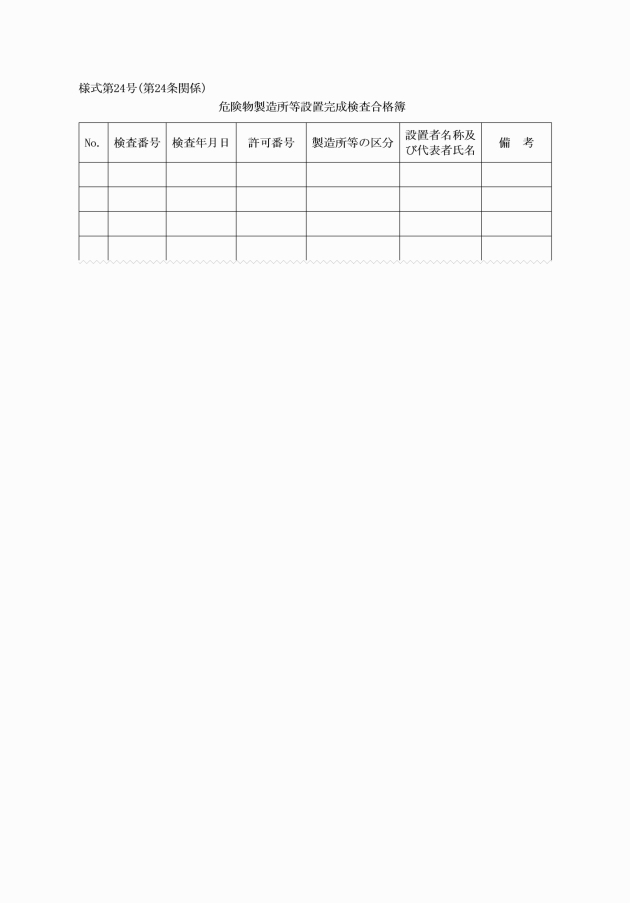

第23条 予防課員は、危険物政令第8条の規定に基づき完成検査を実施したときは、その結果を危険物製造所等完成検査結果書(様式第23号)に記録し、消防長に提出しなければならない。

第4節 予防規程の認可

(予防規程の審査)

第25条 消防長は、法第14条の2の規定に基づく予防規程認可申請書を受理したときは、当該申請書が危険物省令第60条の2に規定する事項、その他必要な事項を具体的に規定しているかを審査しなければならない。

(予防規程の認可等)

第26条 消防長は、前条に基づく審査の結果、当該予防規程の内容が災害防止上不適当と認められるものについては、申請書の正本を申請者に返付し、当該予防規程の内容を是正させ再提出を求めるものとする。

第5節 危険物取扱者等

(選任の届出受理)

第27条 消防長は、危険物省令第47条の6の規定に基づく危険物保安統括管理者届出書の提出があるときは、当該選任の適否について確認するものとする。

2 消防長は、危険物省令第48条の3の規定に基づく危険物保安監督者届出書の提出があるときは、危険物取扱者免状(以下「免状」という。)の提示を求めてこれを確認するとともに当該選任の適否について審査しなければならない。

3 消防長等は、前2項の届出書を受理したときは、当該届出書の経過欄に届出済印を押印して、当該届出書の副本を届出者に返付するものとする。

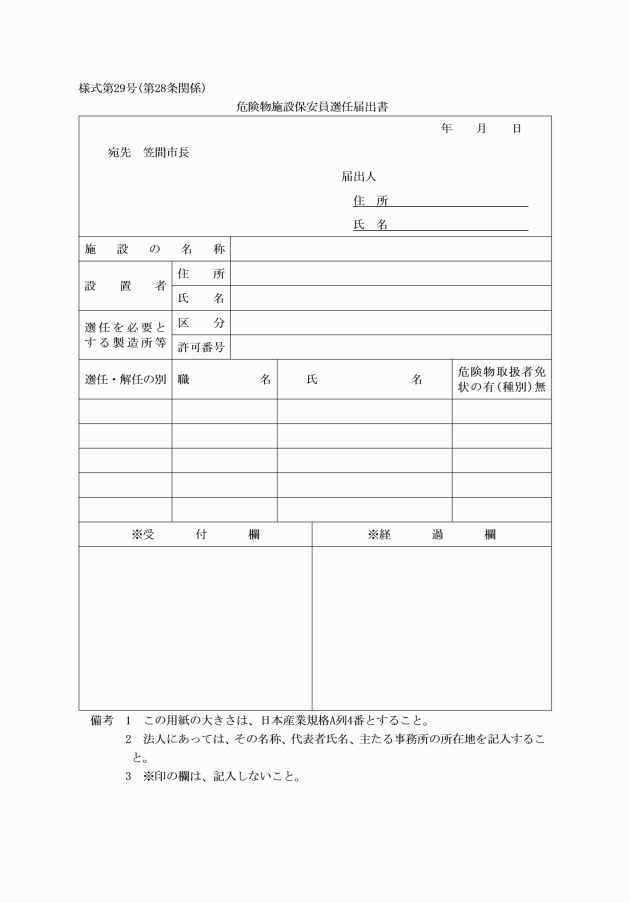

(危険物施設保安員の届出)

第28条 消防長は、法第14条の規定に基づき危険物施設保安員を定めた危険物製造所等については、設置者に危険物施設保安員選任届出書(様式第29号)を提出させるよう指導しなければならない。

2 消防長等は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の経過欄に届出済印を押印して、当該届出書の副本を届出者に返付するものとする。

3 消防長は、第1項の届出書を受理したときは、必要な指導を行うものとする。

(危険物取扱者等の同乗)

第29条 消防長は、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合にあっては危険物取扱者免状の交付を受けている者を同乗させ、保安の監督をさせるよう指導するものとする。

第6節 その他の申請、届出等

(代理人による申請)

第30条 消防長は、法第11条第1項に定める危険物製造所等を設置し、又は変更しようとする者が代理人を申請者として設置等の申請書を提出するときは、当該申請に係る権限を委任する旨の委任状を添付させなければならない。

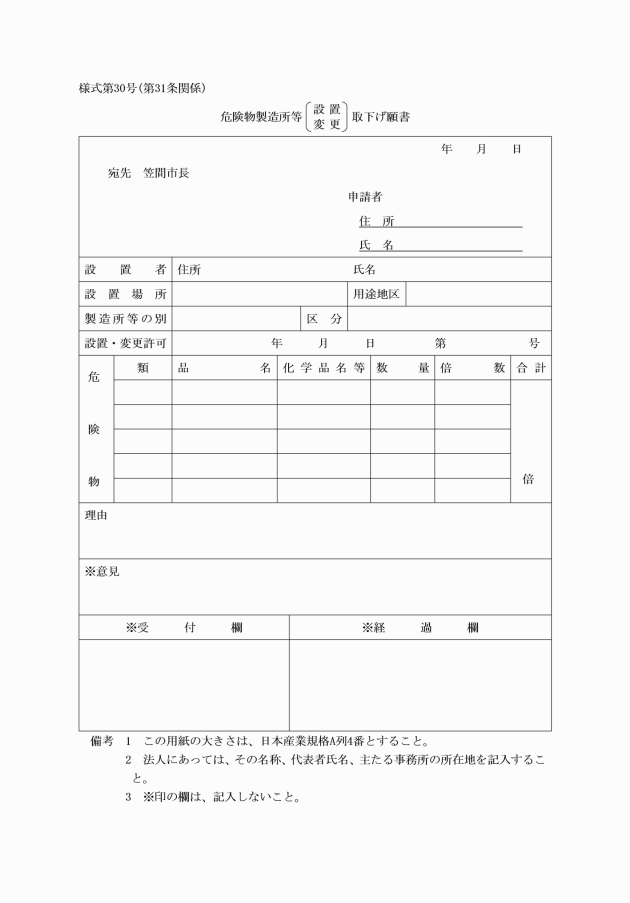

(許可申請の取下げ)

第31条 消防長は、危険物製造所等の設置許可等の申請者が当該申請を取り下げようとするときは、その旨を記載した願書(様式第30号)を提出させなければならない。この場合において、許可を受けたものについては、許可書を添付させるものとする。

2 消防長は、前項の書面を受けたときは、意見を付するとともに関係書類にその旨を記録しなければならない。

(自衛消防隊の指導)

第32条 消防長は、法第14条のうち規定により自衛消防組織を置いた事業については、必要な指導を行うものとする。

第5章 液化石油ガス等

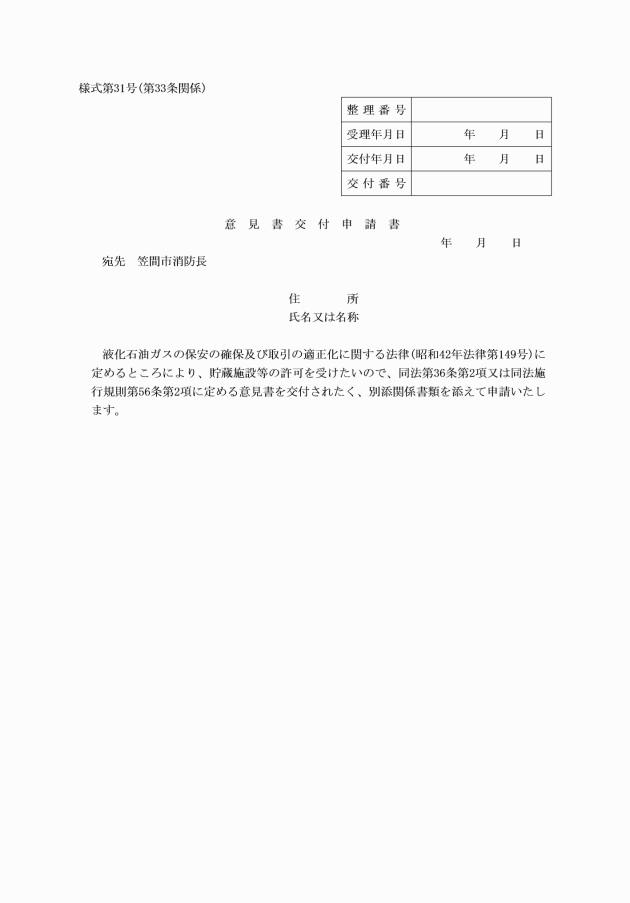

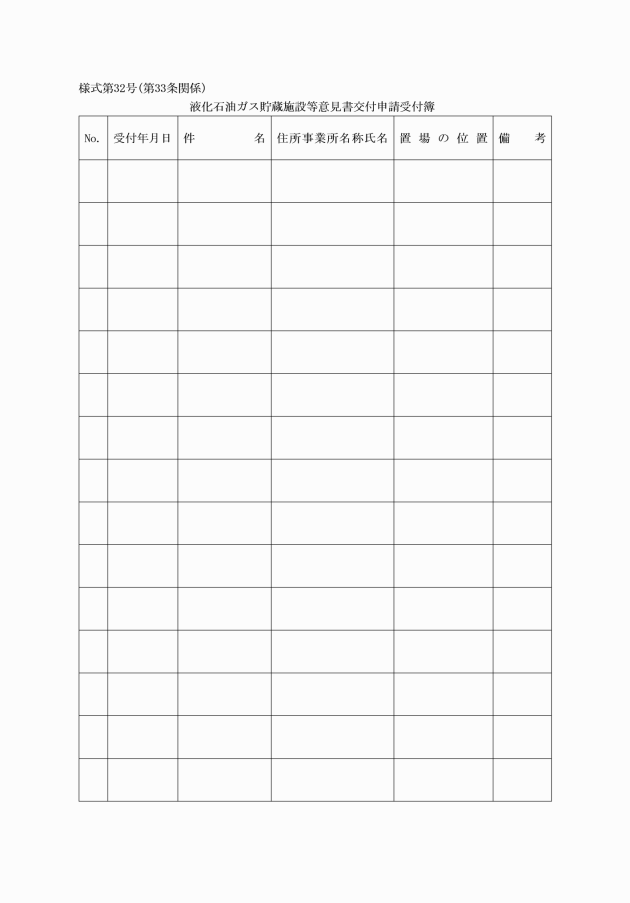

第1節 液化石油ガス貯蔵施設等の許可に係る意見書の処理

2 意見書交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

(3) 防火管理の計画

(審査の内容)

第35条 審査の内容は、次に定めるところによる。

(1) 法の規定に基づく消防用設備等に関すること。

(2) 条例の規定に基づく関係基準に関すること。

(3) その他火災予防上の観点に関すること。

2 前項の意見書は、貯蔵施設ごとに作成し、特別な事由のない限り申請書を受理した日から10日以内に交付しなければならない。

(通報後の措置)

第37条 消防長は、液化石油ガス法第87条第1項の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事から通報があった場合は、液化石油ガス設備工事届出書受付簿に記載し、管轄消防署へ送付するものとする。

第2節 液化石油ガス貯蔵施設等の防火指導

(貯蔵施設等の防火指導)

第38条 消防長は、液化石油ガス貯蔵施設等が関係法令で定める貯蔵、消費の技術上の基準及び防火関係基準に適合しているか否かについて必要と認める対象物について検査を実施して適正な指導を行うとともに不備なものについて是正指導し、安全の向上に努めなければならない。

(必要な措置の要請)

第39条 消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充填設備又は販売若しくは充填の方法が基準に適合しない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、所管行政庁等に必要事項を通知するものとする。

第6章 消防用設備等

第1節 着工・設置届出書

(着工届出書の処理)

第40条 消防長等は、法第17条の14の規定に基づき消防用設備等の着工届出書(以下「着工届出書」という。)が提出された場合、消防用設備等着工(設置)届出受付簿(様式第36号)に記録し、その計画設計の内容が関係基準に適合していないと認められるときは、基準に従って計画内容を変更するよう指導し当該着工届出書の再提出を求めるものとする。

(設置届出書の処理)

第41条 消防長等は、法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出書が提出された場合は、前条に規定する受付簿に記録するものとする。

第2節 消防用設備等の検査及び点検結果報告書の処理

(消防用設備等点検結果報告書の処理)

第43条 消防長等は、法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検結果報告書が提出され、報告内容に改善事項等がある場合は、消防用設備等改善報告書(様式第38号)により報告を求めるものとする。

第3節 消防用設備等の例外規定

第7章 条例届出事項及び予防行事

第1節 条例届出事項

(防火対象物の使用開始等の届出)

第45条 消防長等は、条例第43条の規定に基づき、関係者から防火対象物の使用開始届出書を受理したときは、当該届出書の内容を検討し、防火上等の不備がある場合においては、これの是正につき指導するものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第46条 消防長等は、条例第44条の規定に基づき関係者から熱風炉その他火を使用する設備等の届出書が提出された場合は、当該届出書の内容を検討し、軽微な事項を除き、その位置、構造等が条例の基準に適合していると認められるものについては、これを受理し、関係基準に適合していないものについてはこれを是正に関し指導を行い、当該届出書の再提出を求めるものとする。

(煙火、催物等の届出)

第47条 消防長等は、条例第45条第2号の煙火打上げ等の届出書又は同条第3号の催物の開催届出書を受理したときは、火災予防上の指導をするものとする。

(指定数量未満の危険物等の届出)

第48条 消防長等は、条例第46条第1項の規定に基づき、関係者から指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及びその他の貯蔵又は取扱いに関する届出書が提出された場合は、当該届出書の内容を検討し、軽微な事項を除き、その位置、構造等が条例の基準に適合していると認められるものについては、これを受理し、条例に適合していないものについてはこれの是正に関して指導し、当該届出書の再提出を求めるものとする。

2 前項に基づく届出のうち、指定数量未満の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクについては、次によりタンクの水張(水圧)検査を行わなければならない。ただし、行政機関等において当該水張(水圧)検査を実施したタンクで基準に適合しているものについては、当該水張(水圧)検査を省略することができる。

(1) 屋外及び屋内用タンク

条例第31条の4第2項第1号に規定された方法により行うこと。

(2) 地下タンク

条例第31条の5第2項第4号に規定された方法により行うこと。

(3) 移動タンク

条例第31条の6第2項第2号に規定された方法により行うこと。

第2節 防火管理に関する講習等

(防火管理に関する講習の実施等)

第50条 消防長は、政令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習(以下この節において「防火管理講習」という。)を、次により実施するものとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 原則として1年に1回以上

(2) 甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習 必要と認める時期

2 防火管理講習の講習科目及び講習時間は、省令第2条の3第2項から第4項及び第6項の規定に基づき消防長が定めるものとする。

3 防火管理講習における受講料(以下この項において「受講料」という。)については、次に定めるところによる。

(1) 受講料の額は、その都度消防長が定めるものとし、受付時に徴収するものとする。

(2) 徴収した受講料については、払戻しをしないものとする。この場合において、受講料を納めた者に対して、テキストを交付するものとする。

4 消防長は、防火管理講習の実施を予定した場合においては、関係事業所等へ通知するとともに、笠間市報等に掲載し周知するものとする。

(受講の申込み等)

第51条 消防長が行う、防火管理講習を受講しようとする者は、いばらき電子申請・届出サービスにより消防長に申し込むものとする。

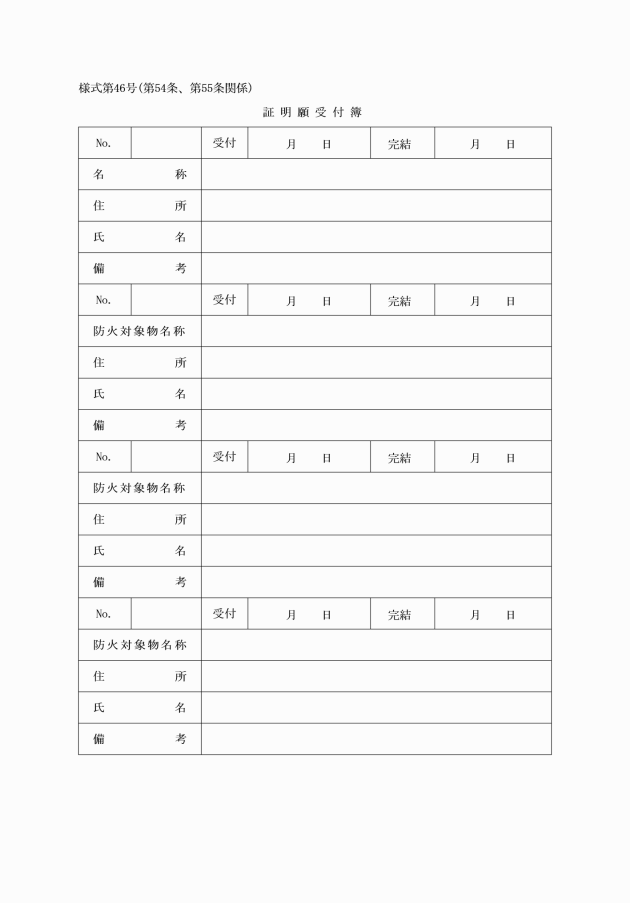

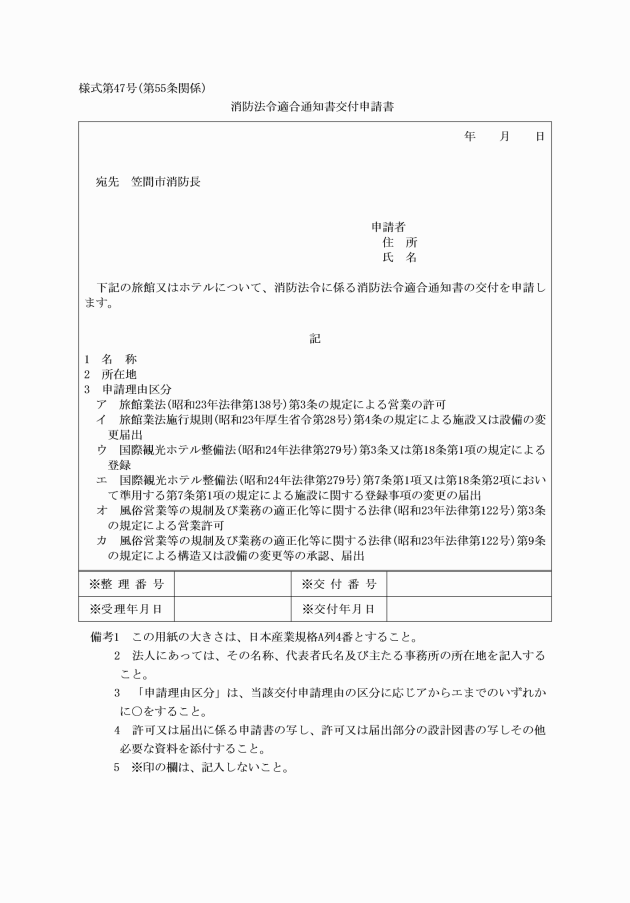

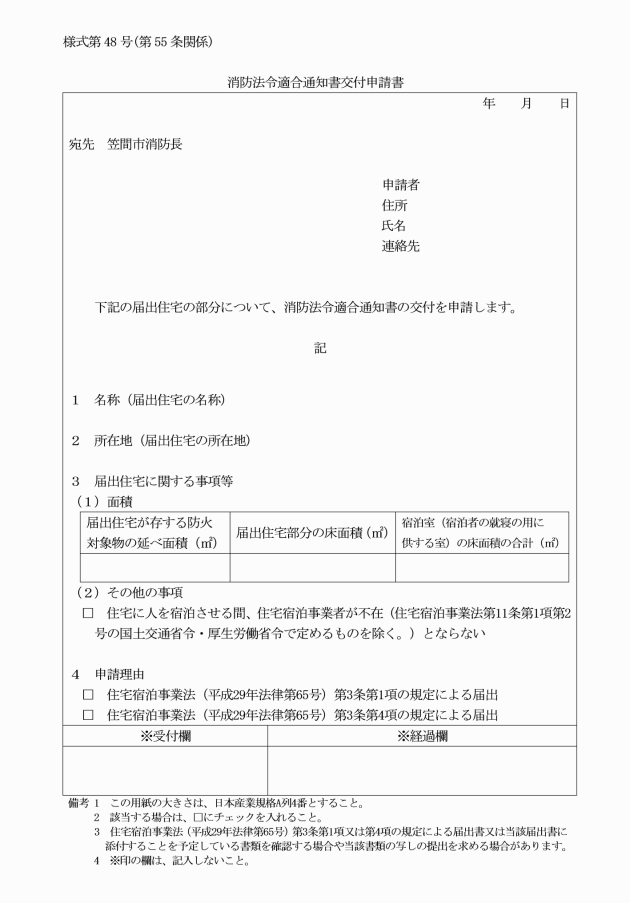

第8章 消防法令適合証明等

(証明)

第54条 消防長等は、許可、検査、調査等の結果により認められた事実について、関係者からその事実に関する証明願の申出があるときは、当該証明事項に係る願書2通を提出させ、その証明に係る事項が事実に相違ないときは、当該願書の1通に事実に相違ないことを証明する旨を記載し、消防長等の公印を押印して関係者に返付するものとする。この場合において、証明願の種類に応じ、必要と認めるときは、証明願書の様式を指定することができるものとする。

(旅館等の証明書交付申請書等の処理)

第55条 消防長は、営業許可等のための消防法令適合証明書の交付申請があるときは、次に定める申請書を2通提出させるものとする。

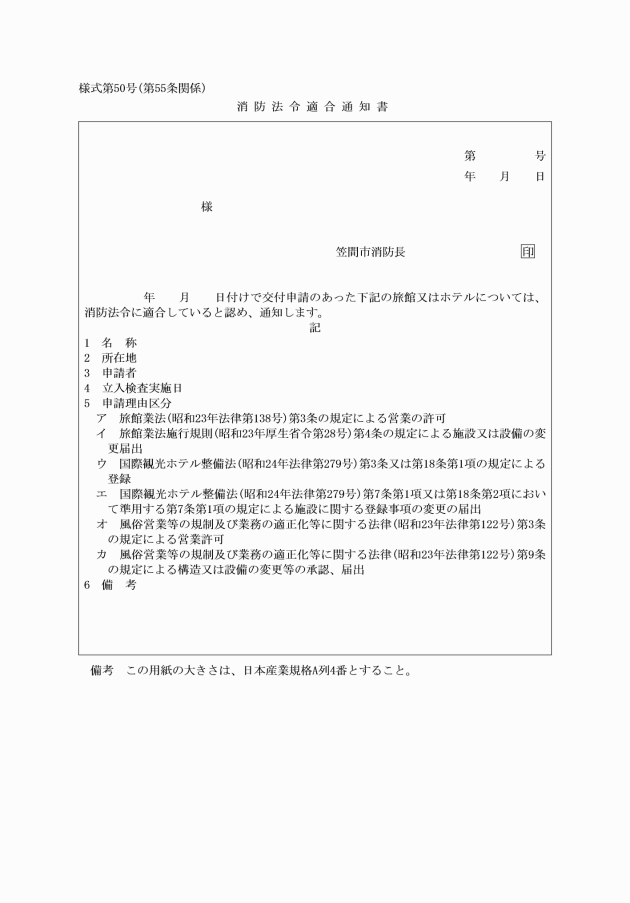

(1) 旅館、ホテル等の営業許可等のための証明書交付申請は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第47号)による。

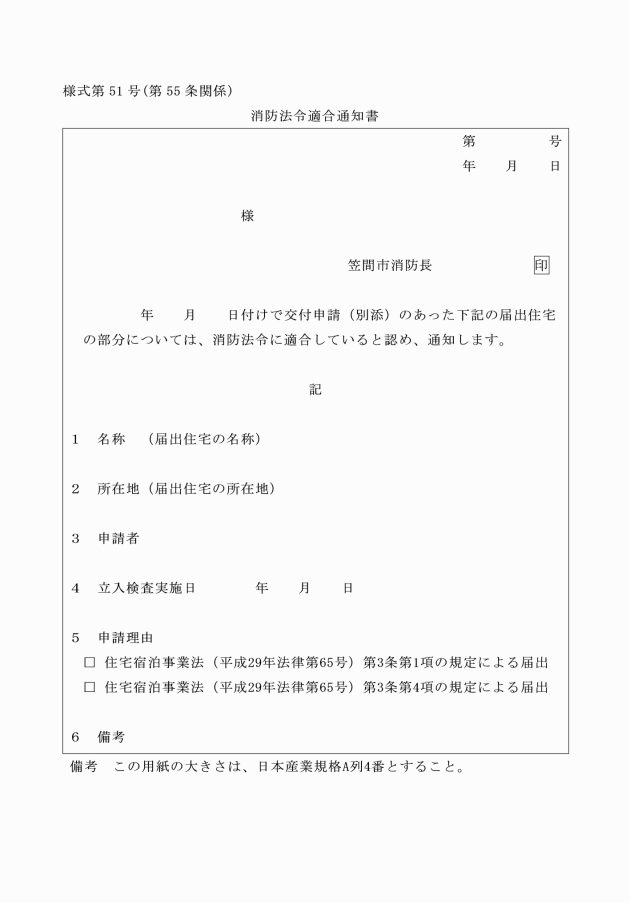

(2) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項又は同条第4項による申請は、消防法令適合通知書交付申請書(様式第48号)による。

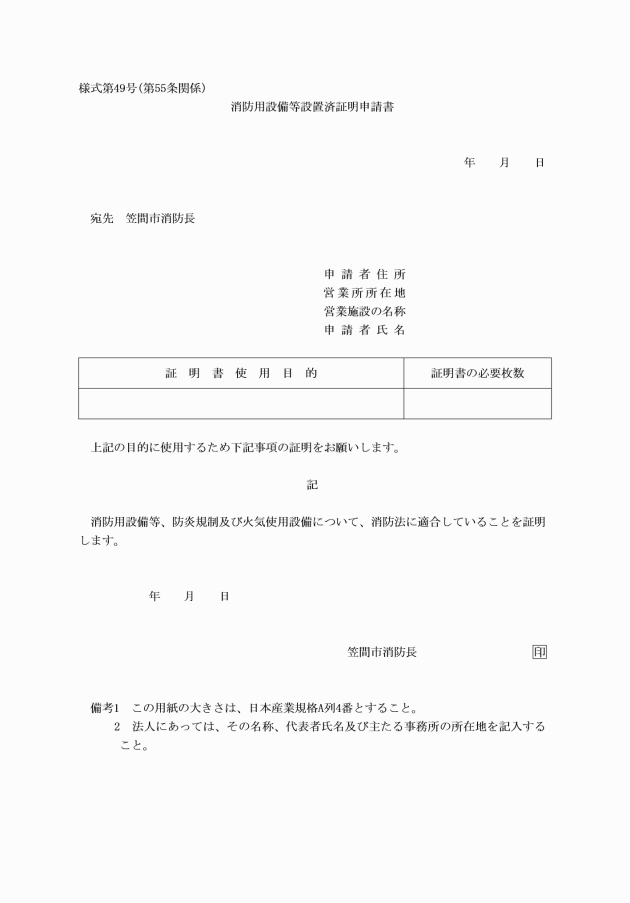

(3) 公衆浴場の営業許可及び茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年茨城県条例第50号)に基づく風俗営業の許可のための証明書交付申請は、消防用設備等設置済証明申請書(様式第49号)による。

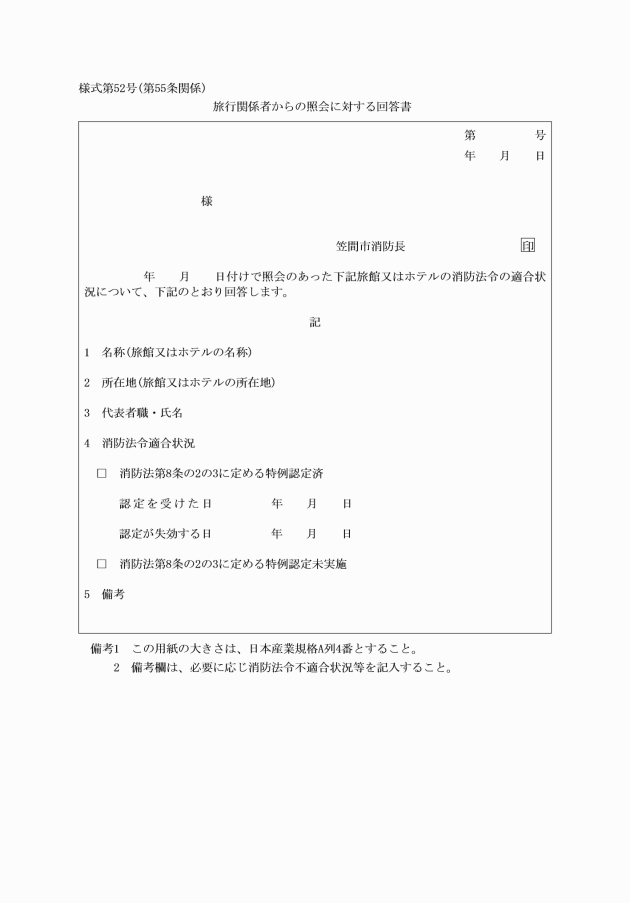

3 消防長は、学校又は旅行関係業者(個人を除く。)から旅館、ホテル等の防火安全に関する照会(文書に限る。)があったときは、旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第52号)により回答するものとする。

第9章 雑則

(文書の収受)

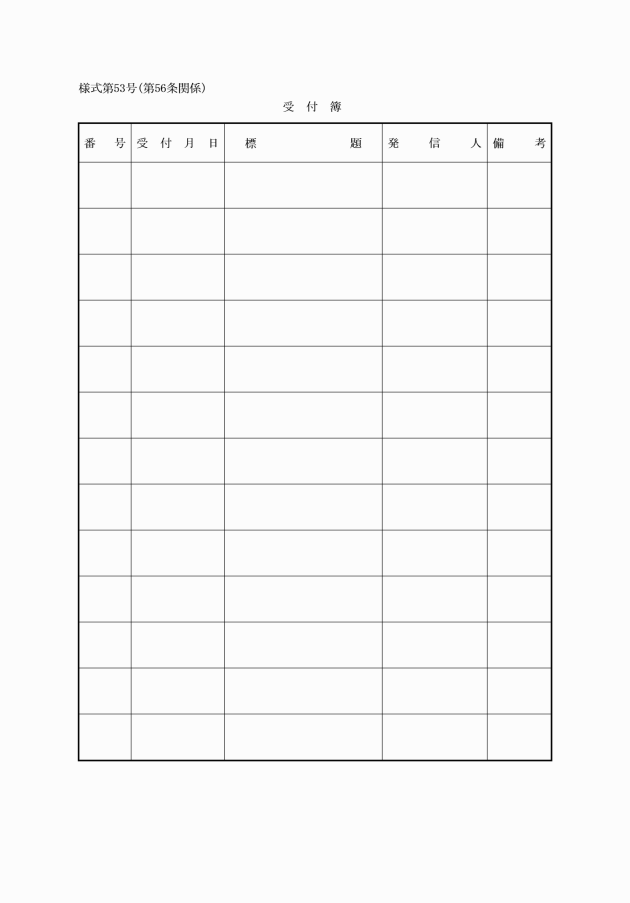

第56条 この訓令において特に定めのない文書の収受については、受付簿(様式第53号)により記録するものとする。

附則

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。