○笠間市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月19日

水道事業管理規程第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

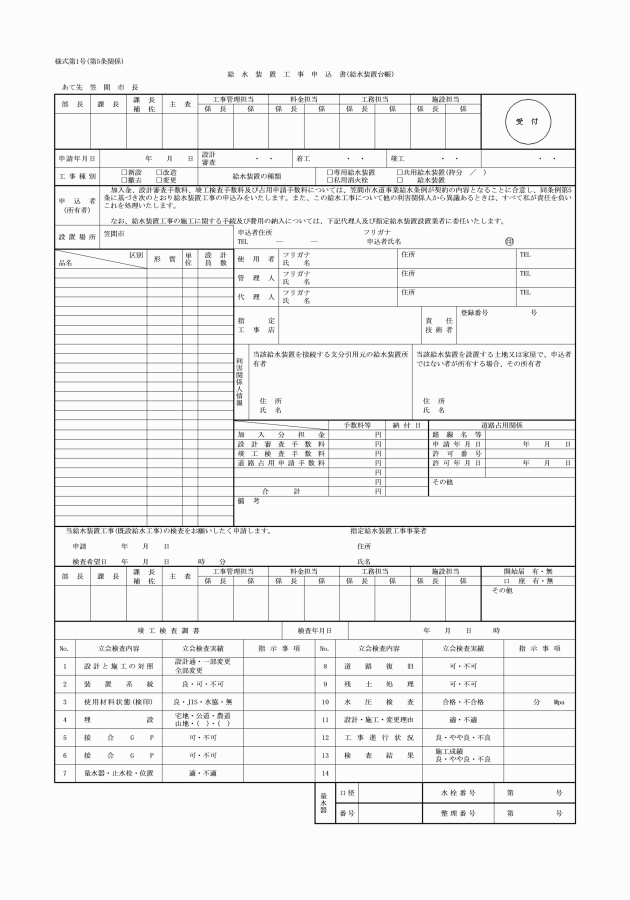

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第28条)

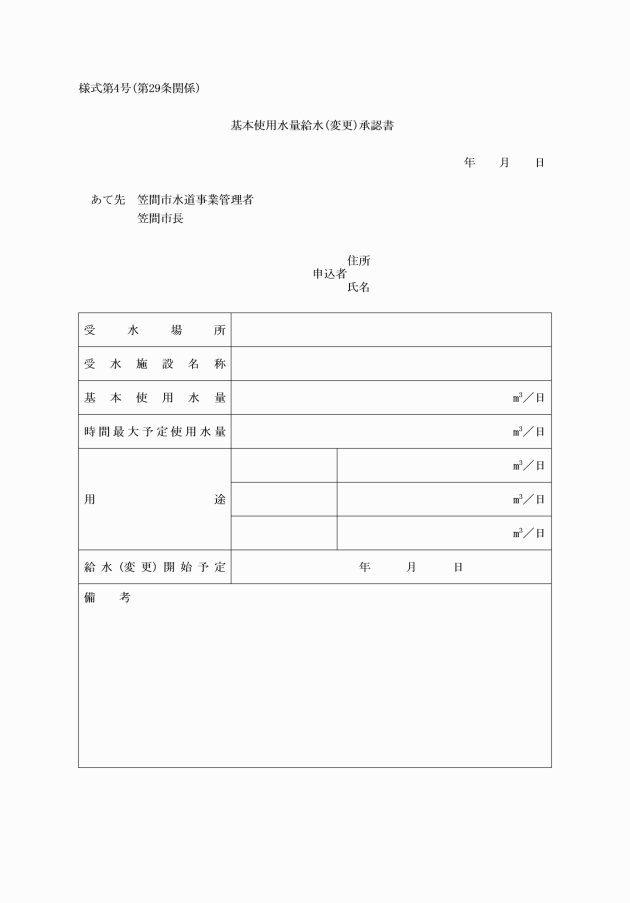

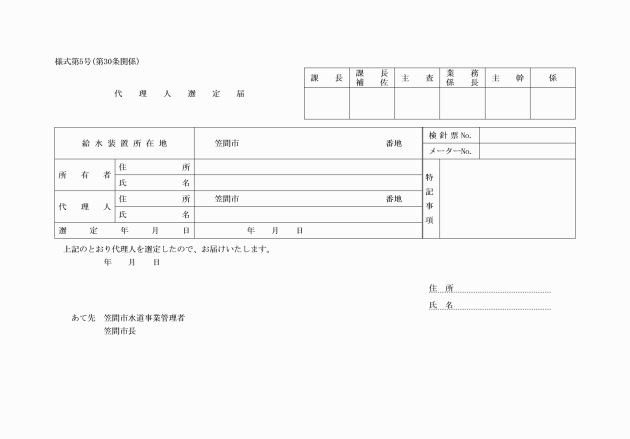

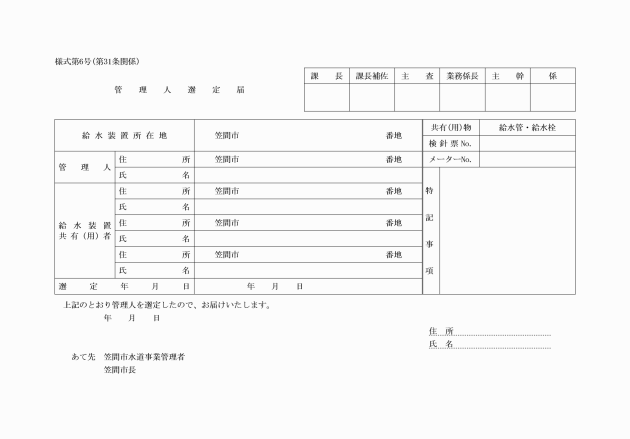

第3章 給水(第29条―第39条)

第4章 料金(第40条―第50条)

第5章 管理(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、笠間市水道事業給水条例(平成18年笠間市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に定める給水区域内において、配水管を布設してないところ又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められるところでは、給水しないことがある。

2 給水区域内で配水管を布設してないところでも、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することができる。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(1) 専用給水装置は、特別用及び一般用で学校への給水、受水槽給水その他特別の場合を除き室内に設置する。

(2) 共用給水装置は、各使用者の使用に便利な場所の野外へ1栓設置し、支栓は設けることができない。

(3) 特別給水装置は、消防詰所、区公民館、入浴施設等とし、一般用で学校への給水、受水槽給水その他特別の場合を除き室内に設置する。また、臨時用は、各使用者の使用に便利な場所で野外へ1栓設置し、支栓は設けることができない。

(4) 私設消火栓は、消火に適切な場所に設けるものとし専用給水装置に併設することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成)

第4条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓その他附属用具をもって構成し、止水栓筺、メーター箱、その他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、笠間市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(令3水管規程2・一部改正)

(給水工事の承認)

第7条 管理者は、条例第5条の規定による申請書類の審査の結果適当と認めたときは、給水工事設計書に合格の印を付し、これを管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に返付する。

2 管理者は、前項の審査の結果、不適当と認めたときは、その理由を付して、これを指定給水装置工事事業者に返付する。

(給水工事の着手)

第8条 指定給水装置工事事業者は、前条第1項の規定により工事の承認を受けたときは、速やかに工事に着手しなければならない。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者が給水工事の承認を受けてから1箇月以内に工事に着手しないときは、その承認を取り消すことができる。

(指定工事事業者が施行する工事)

第9条 指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)は、給水装置工事を施行しようとするときは、工事申込者の委任状を添えて管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

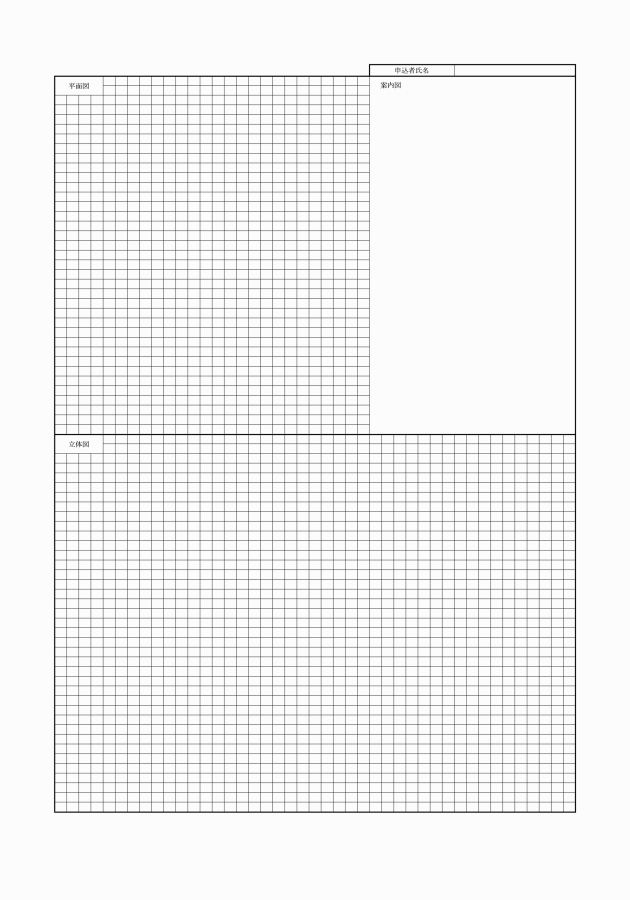

(竣工届)

第10条 指定工事事業者は、竣工検査を受けようとするときは、使用材料を記入した図面を添えて管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管の種類、口径及び延長並びに止水栓並びにメーター並びに給水栓の設置位置等について給水工事設計書との照合

(2) 使用材料の確認

(3) 給水管の埋設深さ及び保護

(4) 水圧試験

(5) 路面の復旧状況

(6) その他管理者が必要と認める事項

2 指定給水装置工事事業者は、前項の竣工検査の結果、管理者から工事の手直しを指示されたときは、管理者の指定する期間内にこれを行い、改めて竣工検査を受けなければならない。

3 管理者は、その必要があると認めたときは、随時中間検査を行うことができる。中間検査は、前2項の規定に準じて行うものとする。

(支分引用の通知等)

第12条 他人の給水装置から支分引用するとき及び他の所有する土地を使用して給水工事を行うときは、当該給水装置所有者及び土地所有者へあらかじめその目的、場所及び方法を通知しなければならない。

2 前項による支分引用が他の給水に支障を来すおそれのあるときは、支分引用の許可をしないことがある。

(令5水管規程1・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準による。

(1) 配水管への給水管取付け口の位置は、他の給水装置の取付け口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プールその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置は、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(8) 給水管を前各号のほか、悪影響を受けやすい箇所に配管するときは必要に応じて有効な防護措置を講ずること。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合を証明したもの

4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することがある。

(令3水管規程2・一部改正)

(給水管材料)

第14条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓までの部分の給水管は、次の各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)

(2) 硬質塩化ビニールライニング鋼管(VLP)

(3) ポリエチレ管(PP)

(4) ステンレス鋼管(SUS管)

(5) ダクタイル鋳鉄管(DIP)

(給水管の口径)

第15条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(掘さく及び給水管の埋設の深度)

第16条 給水管布設の埋設深度(土かぶり)は、別表を標準とする。ただし、公益的私道は、公道扱いとする。

(受水槽の設置)

第17条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所その他管理者が必要と認める箇所には、受水槽を設置しなければならない。

(1) 高層建築物へ給水するとき。

(2) ボイラーその他逆圧のおそれのあるものへ給水するとき。

(3) 一時に多量の水を使用するものへ給水するとき。

(4) 直結によって汚染のおそれのあるものへ給水するとき。

2 給水管にポンプを直結させてはならない。

3 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の所有者又は使用者が負うものとする。

4 受水タンク以下の装置を設置しようとする者は、当該装置の設計図を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 受水タンク以下の装置の設置基準については、管理者が別に定める。

(工事費の算出基準)

第18条 条例第9条第1項各号に規定する費用の算出は、次の各号に掲げる区分に応じ、管理者が定めるところによる。

(1) 材料費 使用材料の数量に材料単価を乗じ得た額とする。

(2) 運搬費 機械器具等の運搬に要する費用とする。

(3) 労務費 工種別歩掛に標準賃金単価を乗じ得た額とする。

(4) 道路復旧費 道路管理者の指示による復旧方法で積み上げられた材料費及び労務費とする。

(5) 諸経費 材料費、労務費及び道路復旧費の合計額の25パーセントに相当する額以内の額とする。

(6) 設計監督費 材料費、労務費及び道路復旧費の合計額の7パーセントに相当する額以内の額とする。

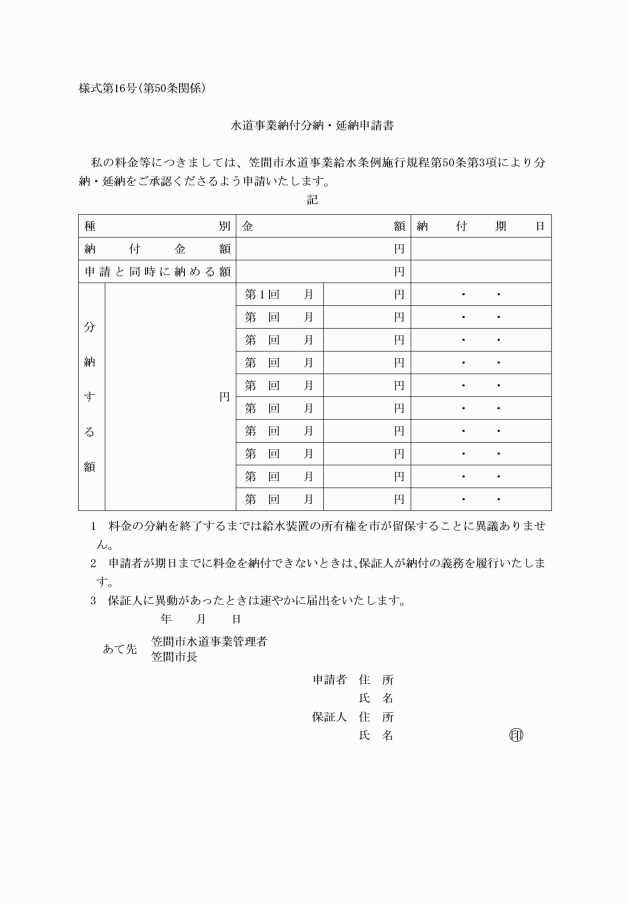

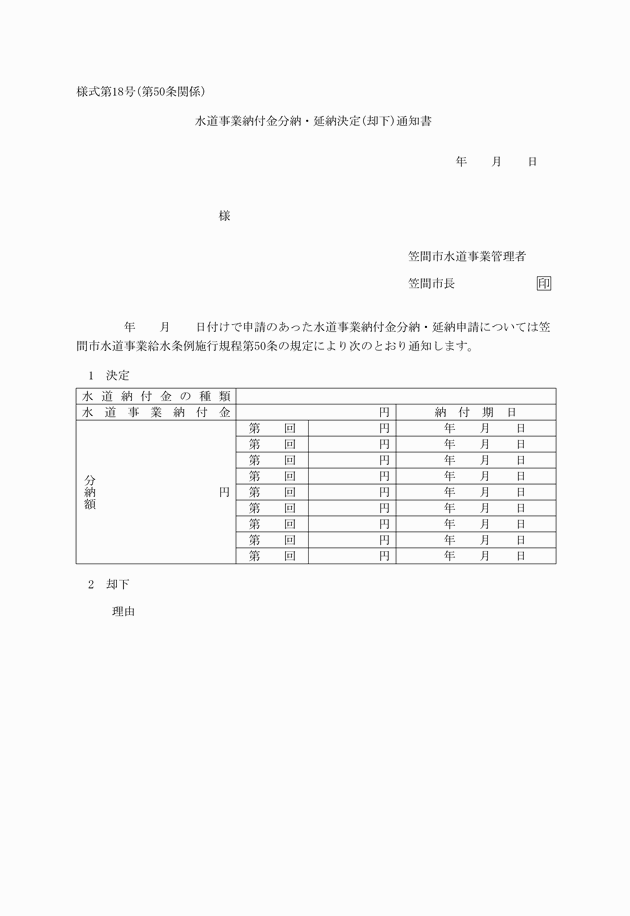

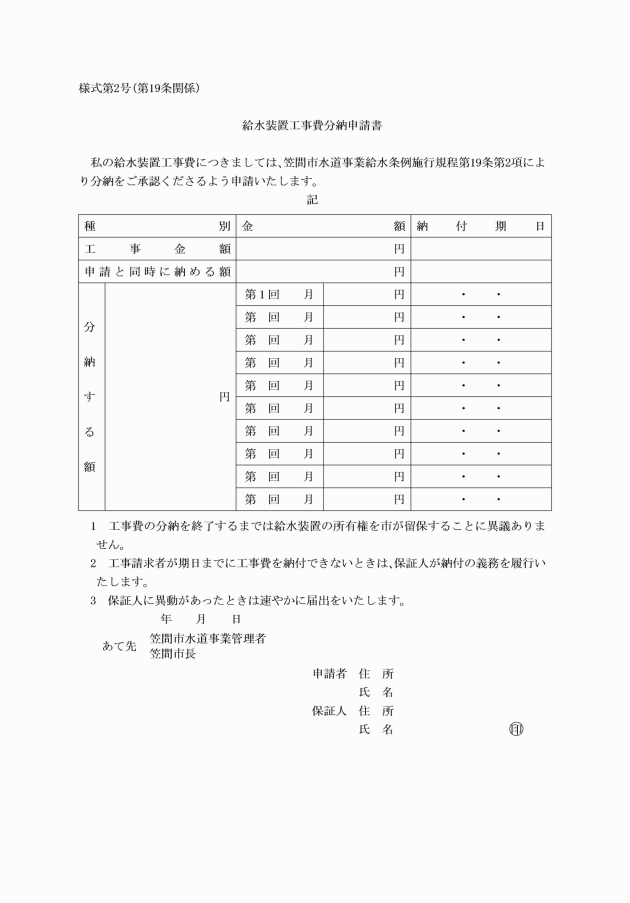

(工事費の分納)

第19条 条例第11条の規定による分納は、工事費が3万5,000円以上の場合とする。

3 工事費分納の承認を受けた者は、直ちに工事費の5分の1以上を第1回分として納入し、その残額を次の月から均等に分けて納入しなければならない。

4 工事費分納に係る給水装置の工事は、第1回分納金が納入された後に施工するものとする。

5 工事費分納が完結する前に、工事費の概算額が清算されて過不足が生じたときは、第3項の規定にかかわらず、その後の分納金を増減することができる。

(工事費の納期限)

第20条 条例第10条の規定による工事費概算額の納期限は、その概算額を通知した日から1箇月とする。

2 条例第10条ただし書の規定によって工事を施工したときの工事費は、通知の日から10日以内に納入しなければならない。

(しゃ断弁の設置)

第21条 給水管を2階以上若しくは地階に配管するとき、又は配管系統が多岐にわたり維持管理上必要があると認めるときは、しゃ断弁を設けなければならない。

(メーター設置基準)

第22条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建造物とみなす。

3 条例第19条に規定するメーターの設置位置は次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内とする。

(2) 原則として、給水装置は配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置とする。

(3) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所とする。

(4) 衛生的で破損のおそれのない場所とする。

(5) 水平に設けることができる場所とする。

(危険防止等の措置)

第23条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 給水管は、水道以外の水管その他汚染のおそれのある管と直結させてはならない。

3 受水タンクその他水道の水を入れ、又は受ける施設及び用具における水の出口は、落し込みとなっており、かつ、いつも水面からの高さは逆流を防止できる有効なものでなければならない。

4 水洗便所に直接給水する場合は、真空破壊装置を備えた洗浄弁を設置し、かつ、給水を受ける便器は、有効な逆流防止型となっていなければならない。

5 給水管は、水衝作用を生じやすい用具又は機械と直結させてはならない。

6 給水装置の配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていなければならない。

7 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に対し著しく過大であってはならない。

(設計変更等の届出)

第24条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の承認を受けたものは、その設計を変更し、又は工事費の予納後に、当該給水装置の新設、改造、修繕若しくは撤去を取りやめようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(第三者の異議等)

第25条 管理者が工事を施工する給水装置の位置又は工事については、利害関係人その他の者から異議があっても、市はその責めを負わない。

2 条例第7条第3項の規定により提出すべき同意書がなくても、これに代わる証明のあるときは、当該証明をもって同意書とみなすことがある。

(修繕工事の届出)

第26条 指定工事事業者は、給水装置を修繕したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、使用水量に影響のないものについては、毎月末日にその月分をまとめて届け出ることができる。

(工事の保証期間)

第27条 指定工事事業者が工事を施工した給水装置について、瑕疵に起因して破損したときは、相当の期間を定めて指定工事事業者がこれを補修し、その費用及びそれによる漏水等の損害は、指定工事事業者が負担するものとする。

2 前項の規定による補修及び損害の負担の期間は、竣工後5年以内とする。

(給水装置外の破損に対する補修)

第28条 管理者が施工する給水装置の工事上、家屋その他の工作物に加工した場合は、管理者が必要があると認める補修をするほか、市はこれを原形に復する責めを負わない。

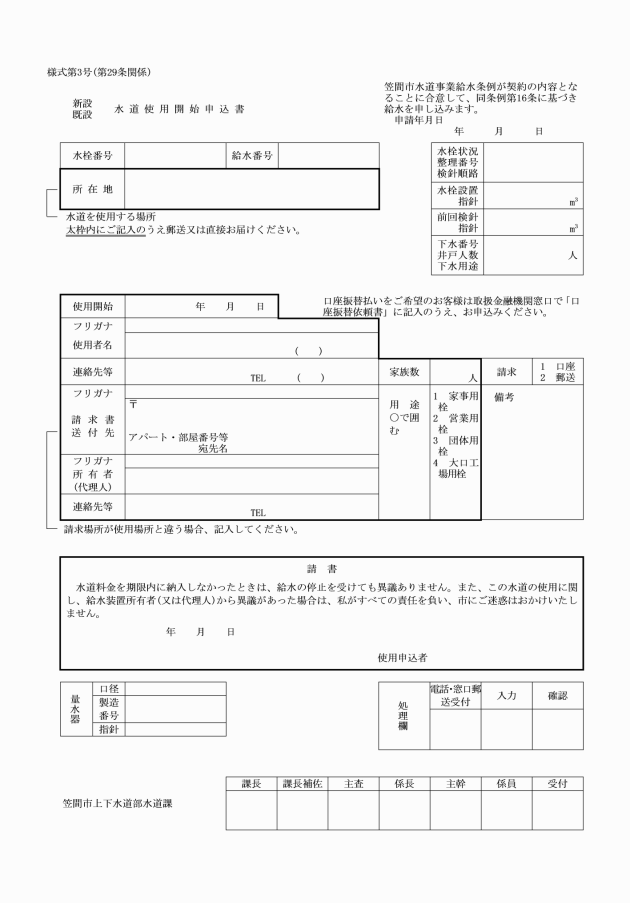

第3章 給水

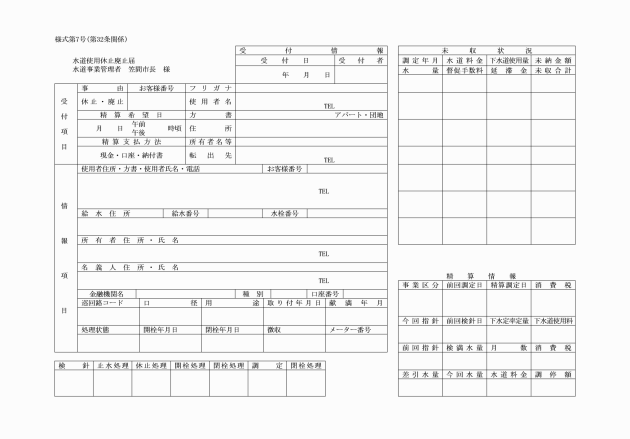

(1) 給水装置の使用をやめるとき 水道使用休止廃止届(様式第7号)

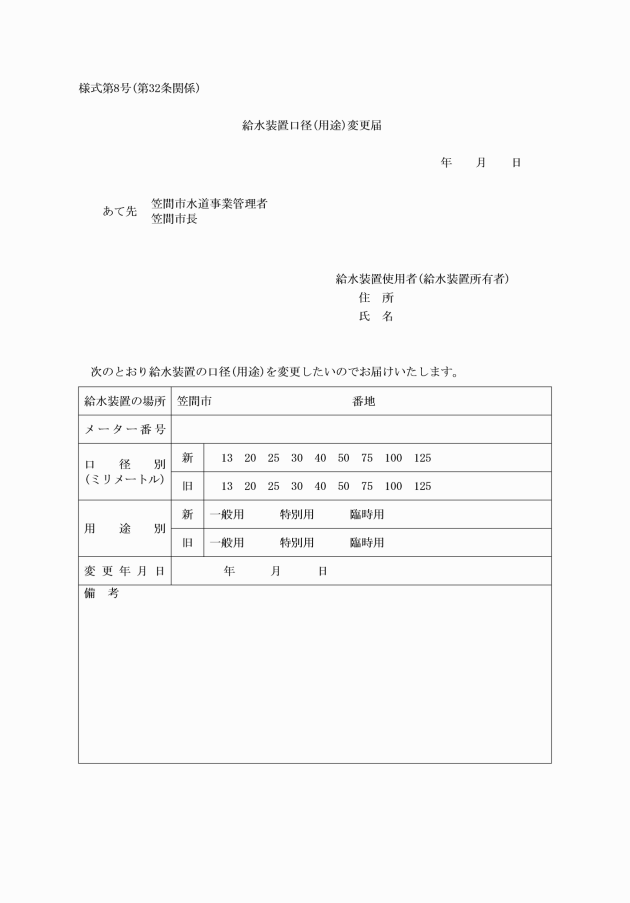

(2) 用途を変更するとき 用途変更届(様式第8号)

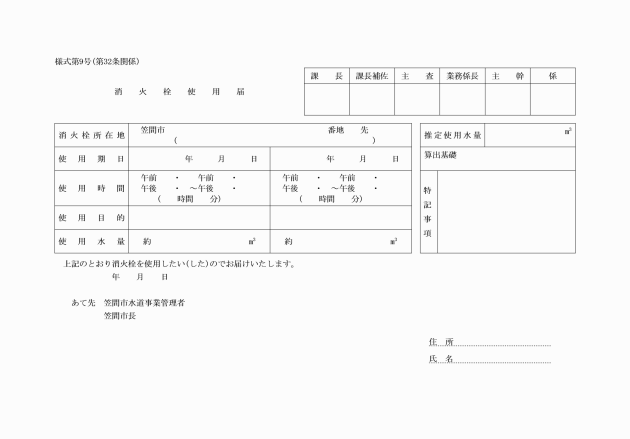

(3) 私設消火栓を消防演習として使用するとき 消火栓使用届(様式第9号)

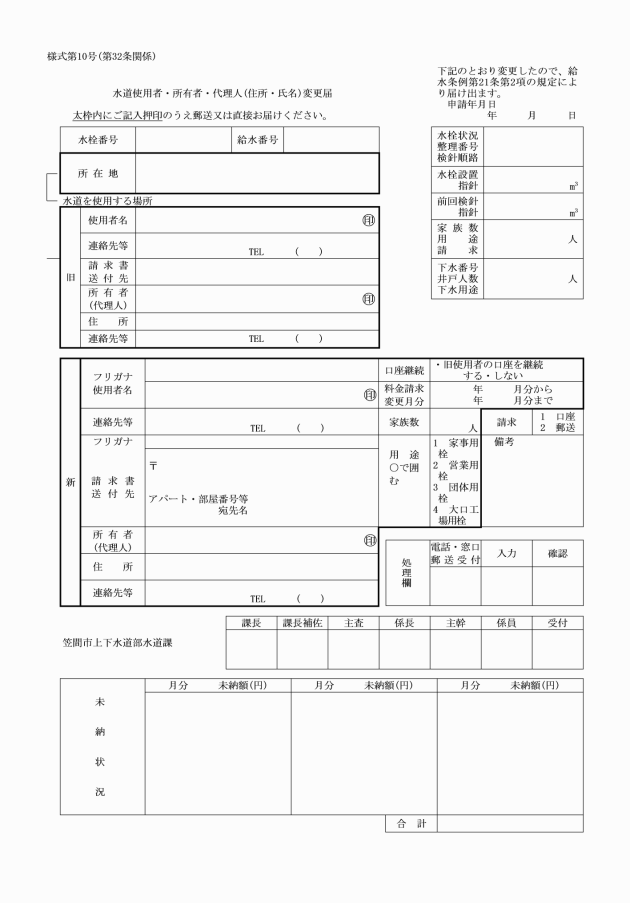

(4) 使用者、所有者及び代理人の氏名又は住所に変更があったとき 使用者・所有者・代理人(住所・氏名)変更届(様式第10号)

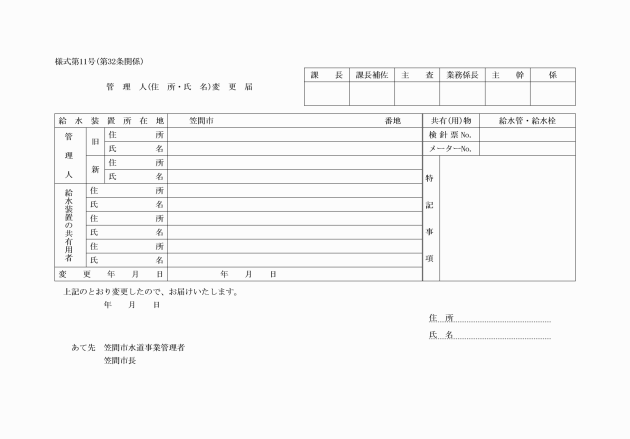

(5) 管理人の氏名又は住所に変更があったとき 管理人(住所・氏名)変更届(様式第11号)

(6) 消防用として水道を使用したとき 消火栓使用届(様式第9号)

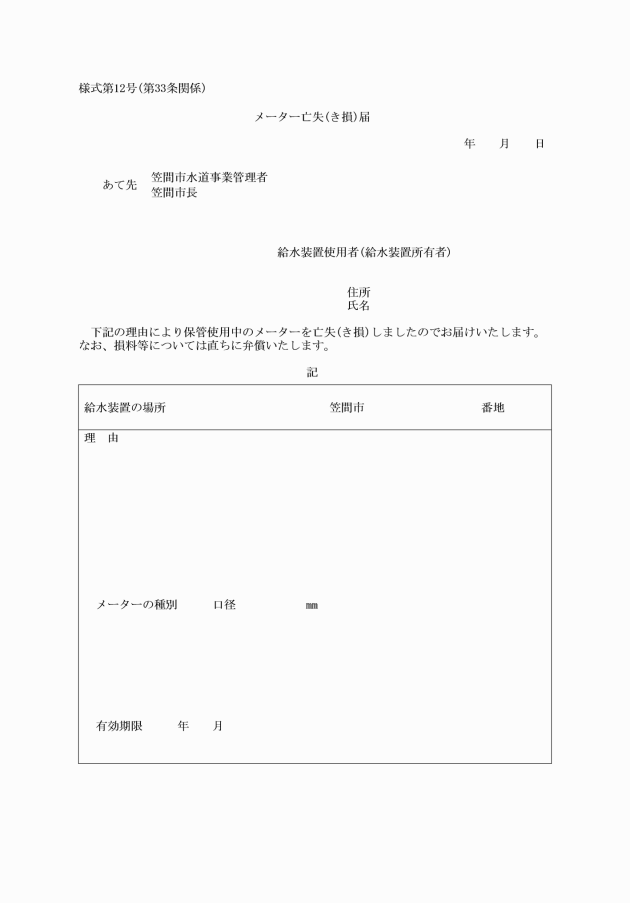

(メーターの亡失、き損)

第33条 水道使用者等が、メーターを亡失し、又はき損したときは、直ちに管理者にメーター亡失(き損)届(様式第12号)により届け出なければならない。

2 水道使用者等が管理義務を怠ったため亡失し、又はき損したときの損害賠償額の算出は、次の定めるところによる。

時価-{(時価÷耐用年数)×使用年数}

3 メーターの亡失又はき損が天災その他の水道使用者等の責任でないと認めるときは、前項の賠償額を徴収しない。

(給水管防護の措置)

第34条 開渠を横断して給水管を配管するときは、原則としてその下に配管することとし、他の方法によるときは、容易に損傷しないように措置しなければならない。

2 給水管を軌道下その他振動又は衝撃のおそれのある箇所に配管するときは、防護措置をしなければならない。

3 給水管を凍結のおそれのある箇所に配管するときは、防寒措置をしなければならない。

4 給水管を酸、アルカリ等又は電気によって侵されるおそれのある箇所に配管するときは、防食の装置をし、又は防食性の給水管材を使用しなければならない。

5 給水管を前各項のほか、悪影響を受けやすい箇所に配管するときは、必要に応じて有効な防護措置を講じなければならない。

(給水装置所有者権の変更)

第36条 給水装置の所有権を売買、相続、遺贈等によって取得した者は、前所有者の当該給水装置、所有に係る権利義務を継承したものとみなす。

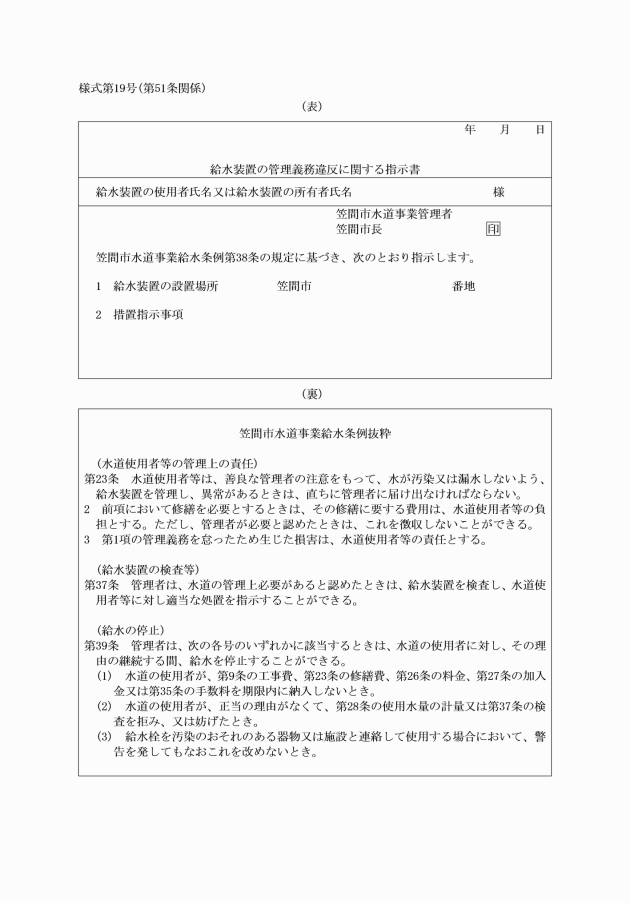

(土地又は家屋への立入り)

第37条 水道係員は、給水装置の検査若しくは工事、使用水量の計量又は停水処分のため、日出から日没までの間に、当該給水装置の設置してある土地又は家屋に立ち入ることがある。ただし、急施を要する場合は、日没後に到ることがある。

2 前項に規定する職務に従事中の水道係員は、係員であることの証票を携帯しなければならない。

(集合住宅等への給水)

第38条 集合住宅等において給水装置が世帯別引込みとなっていないときは、当該給水装置は、1世帯の専用給水装置とみなす。

2 タンク給水になっている集合住宅等において、タンク以下の装置が世帯別引込みになっており、次の各号の要件を備え、かつ、市の指定する指定工事事業者が施工した当該装置については、給水装置に準じて扱うことができる。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、凍結防止、排気等の必要な措置が講じられていること。

(2) 第6条に規定する材料及び附属器具を使用し、かつ、メーターの性能及び計量に支障を及ぼさないものであること。

(3) メーターの設置、取替作業等に支障を及ぼさないものであること。

(切り離した給水装置)

第39条 条例第40条の規定によって給水装置を切り離した場合において、当該給水装置の盗難又は滅失のおそれのあるときは、市は、その材料を保管することがある。

第4章 料金

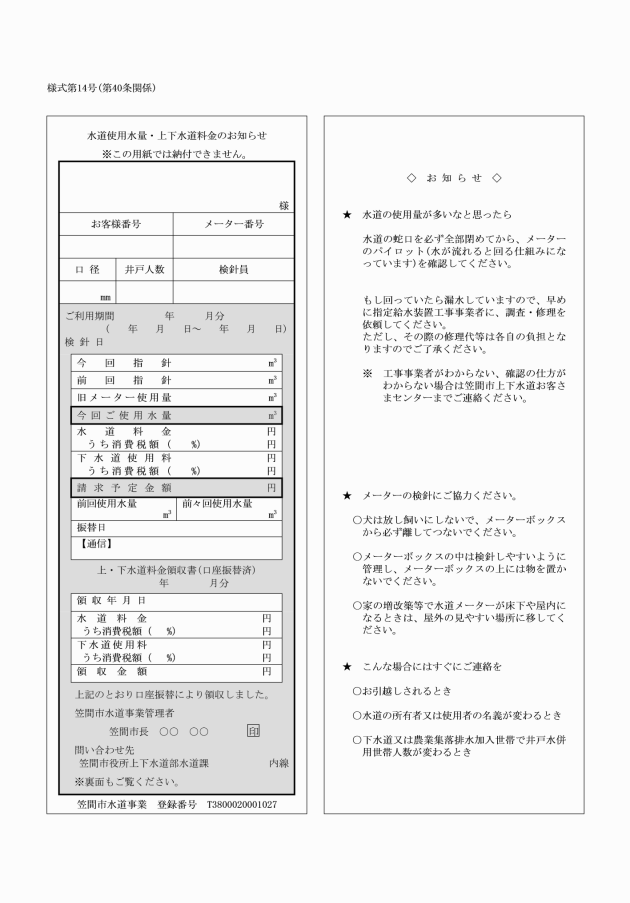

(定例日検針の変更をしたときの使用水量)

第41条 条例第28条に規定する定例日検針以外の日にメーター検針を行ったときは、その使用水量により定例日検針の使用水量と定める。

(集合住宅等の使用水量)

第42条 集合住宅における量水器の検針は、原則として親の量水器により行いその料金については、その所有者又は管理人から一括して納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その限りでない。

(特別な場合における料金の納入方法等)

第43条 共同給水装置の使用にかかわる水道料金(以下「料金」という。)は管理人から一括して納入しなければならない。

2 集合住宅等の各使用者は、条例第18条第1項第3号の規定により管理人を選定し、その料金については管理人から一括して納入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その限りでない。

(使用水量の端数計算)

第44条 条例第28条の規定のメーター検針を行う場合、使用水量1立方メートル未満の端数は、次回に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り外しをしたときは、1立方メートル未満は切り捨てる。

(異動に係る料金等)

第45条 料金を認定した後、その算定基準に異動があったとき、又は料金徴収後もその料金の算定に過誤があったときは、速やかに精算する。

(納入の期限)

第46条 管理者は、納入の通知をする場合の納入期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては、納入通知書の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては歳入を調停した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(1) 集金の方法による場合は、集金の日とする。

(2) 納入通知書の方法による場合は、納入通知書の発行の日から10日以内とする。

(督促)

第47条 管理者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対し、当該納入期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発行の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(毎月検針)

第48条 条例第28条ただし書の規定による毎月検針は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) メーターの口径が40ミリメートル以上の場合

(2) 同一使用者が同一敷地内に毎月検針と隔月検針扱いのメーターを併用している場合

(3) 管理者が特に必要があると認めた場合

(1) メーターに異常があったときは、当該月の前3回の使用水量の平均水量、その他の事情を考慮して認定する。

(2) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用する場合は、使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 使用水量が不明のときは、認定月の前3回の使用水量又は、前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。

(5) 日量1,000m3以上の使用で承認水量と使用水量に差が生じたとき、基本使用水量給水量変更を求めても応じない場合は、使用水量を承認水量とする。なお、この条項は旧岩間地区に適用する。

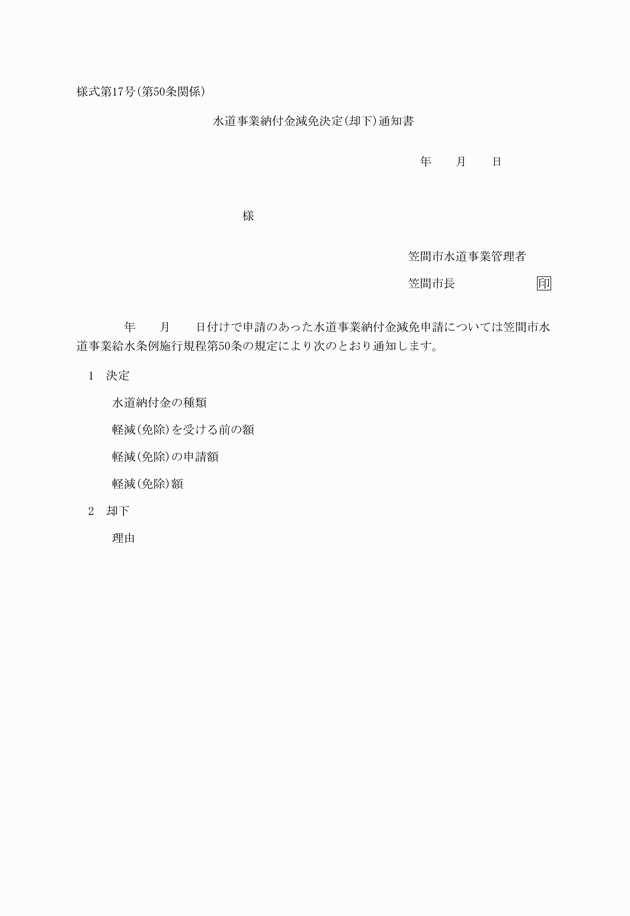

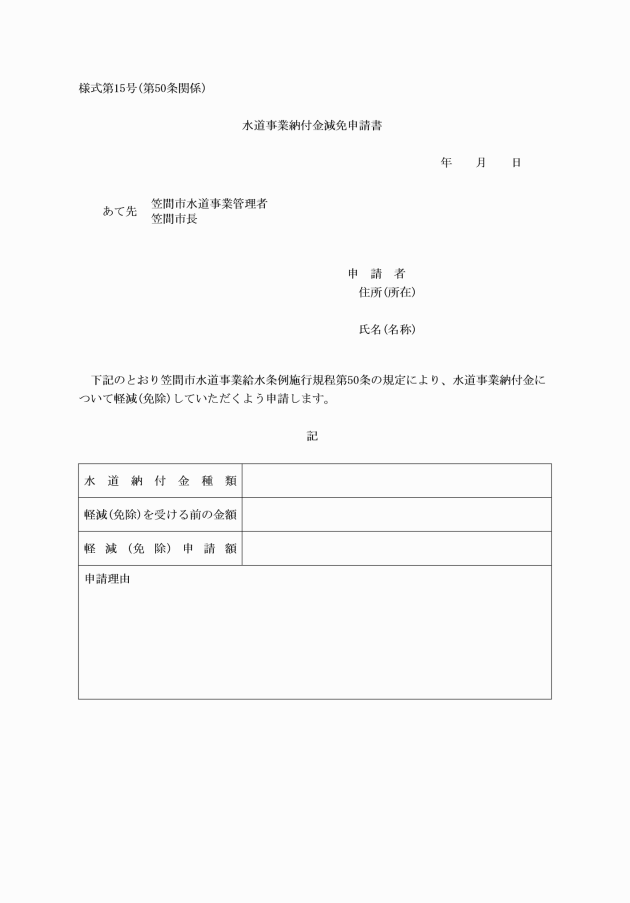

(1) 災害等により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他管理者が公益上特別の理由があると認めたもの

第5章 管理

(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第52条 条例第44条第3項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、茨城県給水施設条例施行規則(昭和55年茨城県規則第74号)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

附則

この規程は、平成18年3月19日から施行する。

附則(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年水管規程第6号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

地目種別 | 口径 | 深度 | 最低深度 |

公道 | 13ミリメートル以上 | 1.20メートル以上 | 0.8メートル以上 管理者と協議 |

宅地等 | 13ミリメートル~50ミリメートルまで | 0.40メートル以上 | 0.3メートル以上 |

75ミリメートルを超えるもの | 1.00メートル以上 | 0.7メートル以上 | |

田畑 | 13ミリメートル~50ミリメートルまで | 0.70メートル以上 | 0.6メートル以上 |

75ミリメートルを超えるもの | 1.00メートル以上 | 0.8メートル以上 |

(令2水管規程2・令3水管規程1・令5水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令2水管規程2・令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)

(令5水管規程6・全改)

(令3水管規程1・一部改正)

(令3水管規程1・一部改正)