○笠間市有害鳥獣捕獲等許可事務実施要綱

平成18年3月19日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく有害鳥獣の捕獲に係る許可事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより笠間市が処理することとされたものの施行について、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年笠間市規則第88号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示567・一部改正)

(捕獲許可)

第2条 有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害等」という。)の状況及び防除対策の実施状況を把握し、現に被害等が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防鳥網や防護柵の設置、忌避剤の散布や追い払い等の防除対策を実施しても被害が防止できないと認められるときに許可するものとする。

2 法第2条第7項に規定する狩猟鳥獣、アオサギ、ダイサギ、コサギ、トビウソ、オナガ、ニホンザル、特定外来生物である外来鳥獣、その他の外来鳥獣(カワラバト(ドバト)、ノヤギ等)以外の鳥獣については、被害等が生ずることがまれであることから、これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした捕獲許可については、被害の実態を十分に調査するとともに、捕獲以外の方法による被害の防止措置を検討した上で許可するなど、特に慎重に取り扱うものとする。

3 法第2条第5項に規定する指定管理鳥獣(以下「指定管理鳥獣」という。)及び外来鳥獣による農林水産業又は生態系に係る被害等の防止を図る場合にあっては、当該鳥獣の積極的な捕獲を図るものとする。

4 次の各号に掲げる場合にあっては、捕獲の許可をしないものとする。

(1) 捕獲後の処置の予定等に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲ではないと判断される場合

(2) 捕獲によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなど鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣等により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ、今後被害が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲をする場合は、この限りでない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合

(4) 捕獲等又は採取等によって法第7条の2第1項に規定する第2種特定鳥獣管理計画(以下「第2種特定鳥獣管理計画」という。)又は法第7条の4第1項に規定する特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合

(5) 捕獲に際し、住民の安全の確保や社寺境内又は墓地における捕獲を認めることにより、それらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合

(6) 特定猟具使用禁止区域(銃)内で銃猟を行う場合であって、銃猟によらなくても捕獲等の目的が達成される場合又は特定猟具使用禁止区域(銃)内における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に著しい支障が生ずる場合

(7) 法第36条及び規則第45条に危険猟法として規定する猟法により捕獲等を行う場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものについては、この限りでない。

(8) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2の規定による県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

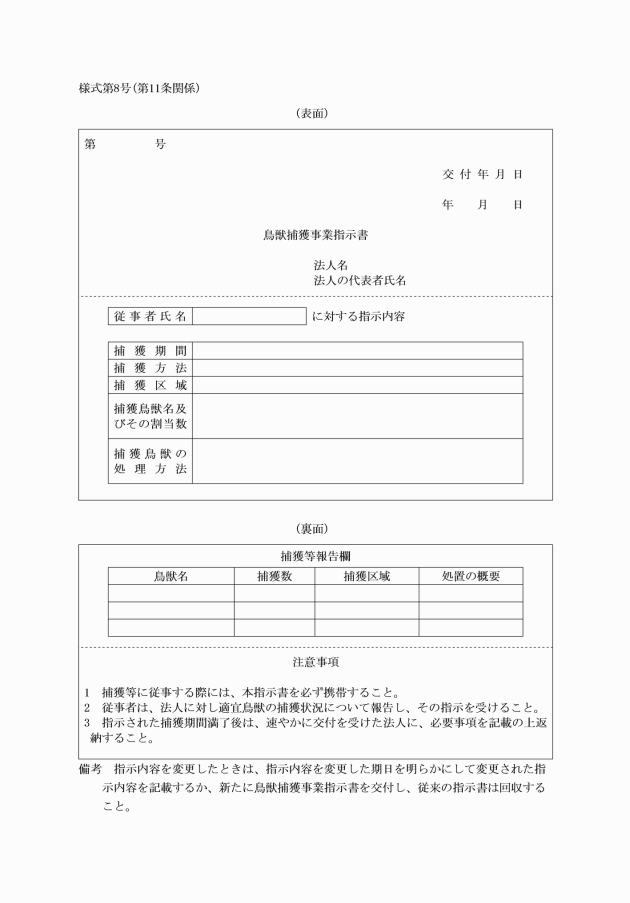

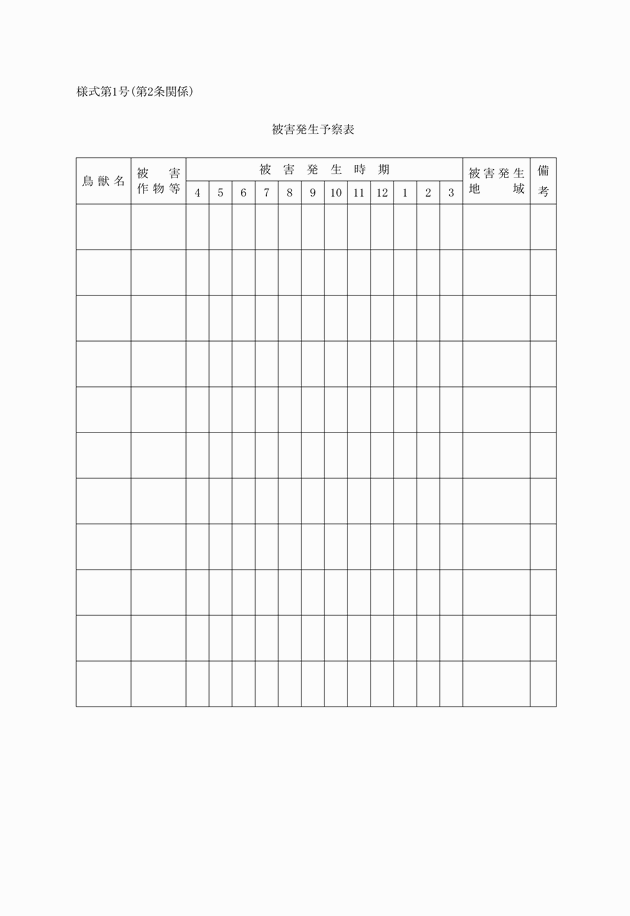

5 被害等のおそれがある場合に実施する予察捕獲は、過去5年間の鳥獣による被害等の発生状況及び鳥獣の生息状況を検討し、鳥獣の種類別、四半期別及び地域別による被害発生予察表(様式第1号)を作成し、これに基づき、常時捕獲を行い生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。

(平24告示931・平27告示567・平29告示602・一部改正)

(許可対象者)

第3条 許可対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 個人(被害者又は被害者から依頼のあった者)

(2) 市町村

(3) 環境大臣の定める次の法人(以下「法人」という。)

ア 認定鳥獣捕獲等事業者(法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。以下同じ。)

イ 農業協同組合

ウ 農業共済組合

エ 森林組合

オ 漁業協同組合

2 許可対象者は、有害鳥獣捕獲に当たって、捕獲を実施しようとする者(以下「捕獲実施者」という。)が銃器を使用する場合にあっては、第1種銃猟免許を所持している者(空気銃を使用する場合は、第1種又は第2種狩猟免許を所持する者)、網を使用する場合にあっては網猟免許を所有している者、わなを使用する場合にあってはわな猟免許を所持している者とする。

3 許可対象者が、狩猟免許を受けていない場合は、法第9条第3項各号のいずれにも該当せず、捕獲した個体の適切な処分ができる場合のうち、次に掲げるときは許可をすることができる。

(1) 住宅等の建物内及び敷地内における被害を防止する目的で、当該建物内及び塀や垣に囲われ不特定の人物が立ち入るおそれの少ない住宅等の敷地内において、小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合

(2) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ等の鳥獣を捕獲する場合

(3) 昭和38年12月4日付け林野造第2047号林野庁長官通達に基づき、農林水産業や生態系への被害の防止のために森林管理署長等より任命された国有林野関係職員が、国有林野及び官行造林地に限って、網又はわなにより鳥獣の捕獲等を行う場合

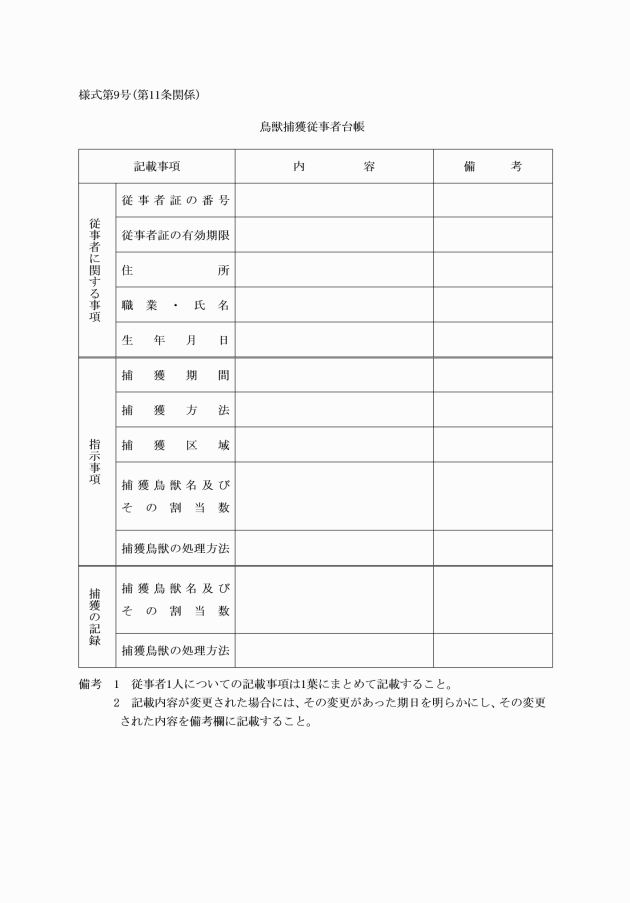

4 許可対象者が市町村又は法人であって、次に掲げる要件をすべて満たす場合は、従事者の中に狩猟免許を受けていない者を補助者として含むことができる。

(1) 銃器の使用以外の方法で捕獲すること。(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く。)

(2) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること。

(3) 当該法人が従事者に対して講習会を実施し、捕獲技術や安全性等が確保されていること。

(4) 補助者は、当該免許を受けている者の監督下で捕獲等を行うこと。

(5) 当該法人は、地域の関係者と十分な調整を図り、有害鳥獣捕獲を効率的に実施すること。

5 捕獲実施者が市町村又は法人(認定鳥獣捕獲等業者を除く。)の場合は、次に掲げる捕獲実施体制(以下「捕獲隊」という。)を整備しているものとする。

(1) 捕獲隊の数は、原則として1隊とする。ただし、市内で捕獲隊の編成が困難な場合においては、境界を越えた広域の捕獲隊を編成し、その実施者の要請・確保に努めるものとする。

(2) 捕獲隊には、隊を代表し、隊員を統括できる捕獲隊長(正副各1名)を隊員から選任しなければならない。

(3) 捕獲隊の構成員は、加害鳥獣の生息状況、行動範囲、捕獲数等を考慮して、捕獲を実施するために必要な最小限の人数とし、35人以内とする。

(4) 捕獲隊長は、原則として茨城県猟友会笠間支部の支部長(以下「支部長」という。)をもって充てる。ただし、分会制を置く場合には、分会長(以下「分会長」という。)をもって充てることができる。

6 捕獲従事者は、目的とする鳥獣を安全かつ適切に捕護することができる者とし、関係法令並びに鳥獣の生息状況、捕獲方法及び捕獲地域の状況に精通した者とする。この場合において、狩猟免許を所持するほか次に掲げるすべての要件を備えているものとする。

(1) 市内に居住している者又は茨城県猟友会笠間支部に属している者であること。ただし、共同捕獲において他の地区から協力を求める必要があると支部長又は分会長が判断し、地区外の支部長と協議が整ったときは、この限りでない。

(2) 申請した捕獲方法について、申請日前3年以上の狩猟者登録歴を持ち、かつ、直近で2年以上継続して狩猟者登録を受けている者であること。ただし、当該申請の捕獲方法に該当する狩猟免許を受けている者であって、その者の所有する果樹園等において有害鳥獣捕獲を行う場合又はわな免許を所持し、狩猟者登録歴が3年に満たず、かつ、直近で2年以上継続して狩猟者登録を受けていない者が、正規の従事者の指示監督の下に、わなの架設等を行う場合にあっては、この限りでない。

(3) 過去において狩猟事故や違反がなく、人格円満な者であること。

(4) 捕獲依頼に応じて随時捕獲活動に従事することができ、かつ、狩猟者保険等に加入しており、狩猟事故による損害賠償能力を備えている者であること。

(5) 市町村又は法人が実施する捕獲隊による共同捕獲の場合は、支部長又は分会長が推薦する者であること。

7 猟友会支部長は、捕獲従事者の選任に当たっては、「有害鳥獣捕獲協力基準」を考慮すること。

8 捕獲に当たっては、被害等の発生状況に応じて、共同捕獲又は単独捕獲による捕獲方法を適切に選択しなければならない。

(平21告示127・平24告示931・平25告示914・平27告示567・平29告示318・令3告示242・一部改正)

(鳥獣等の種類及び員数)

第4条 市長が捕獲の許可を行うものは、かすみ網を使用する方法以外の捕獲方法を用いて、別表に掲げる鳥獣を捕獲しようとする場合で、現に被害等を発生させ、又はそのおそれのあるものとする。

2 捕獲の数は、被害等の防止及び軽減の目的を達成するため必要最小限の羽(頭、個)数とする。

(捕獲の時期及び日数)

第5条 捕獲の時期は、原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に実施できる時期において、地域の実情に応じて、捕獲等を無理なく完遂するために必要、かつ、適切な期間とする。ただし、捕獲等の対象が指定管理鳥獣若しくは外来鳥獣である場合又は被害等の発生が予察される等特別な事由が認められる場合は、この限りでない。

2 許可日数は、原則として銃器を使用する場合にあっては1月以内(銃器を止めさしに限定して使用する場合を除く。)、わな等それ以外の方法による場合にあっては3月以内とする。ただし、イノシシ、ニホンジカ及びキョンの捕獲にあっては、銃器及びわな等のいずれの使用についても、1年以内とする。

3 狩猟期間及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、狩猟と誤認されるおそれのないよう、当該期間に捕獲を実施する必要性を十分に審査することとする。

4 捕獲対象以外の鳥獣の繁殖に支障があると判断される時期は、特別の場合を除き許可しないものとする。

5 予察捕獲については、被害発生予察表に基づき計画的に行うものとする。

(平24告示931・平27告示567・令3告示242・令6告示154・一部改正)

(捕獲の区域)

第6条 捕獲の実施区域は、被害の発生地域及びその隣接地等を対象とし、その範囲は、被害等の発生状況及び捕獲対象鳥獣の行動圏域を踏まえ、必要かつ適切な区域(個人が捕獲を行う場合にあっては、次項に規定する区域)とする。

2 個人が捕獲をする場合の捕獲の実施区域は、被害等の発生状況及び捕獲対象鳥獣の行動圏域を踏まえ、必要かつ適切な区域であって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 被害等を受けた者の居住区域、果樹園等その他の当該者が排他的に管理することができる区域

(2) 指定管理鳥獣を箱わな又は囲いわなにより捕獲する場合にあっては、当該わなを架設する土地地権者等の同意を得た区域。この場合において、当該わなを架設しようとする許可対象者は、当該区域の周辺地域への周知を行うものとする。

3 集団渡来地、集団繁殖地及び希少鳥獣生息地の鳥獣保護区及び自然公園特別保護区等生態系の保護を図ることが必要な地域においては、原則として許可しないものとする。

4 鳥獣保護区又は休猟区における捕獲許可は、住民に対する危険防止、違法捕獲の疑惑又は捕獲対象以外の鳥獣への悪影響等のおそれのないように取り扱い、鳥獣の保護管理の適正な実施が確保されるよう行うものとする。

5 被害等の発生状況に応じて、広域的に実施することが望ましい場合には、市町村が共同して有害鳥獣捕獲等を行うなど効果的な取組を図るものとする。

6 囲いや作物などがある土地等における捕獲については、占有者等の同意を、猟区における捕獲については、猟区設定者の承認を得るものとする。

7 慢性的に著しい被害等が見られる場合は、鳥獣の生息状況等を踏まえ、生息環境の改善、被害防除対策の重点的な実施とともに、第2種特定鳥獣管理計画の作成等により管理の推進を図るものとする。

(平24告示931・平27告示567・平29告示602・令元告示69・一部改正)

(捕獲の方法)

第7条 捕獲の方法は、従来の捕獲実績を考慮し、法令により危険猟法として規定されている手段以外で最も効果のある方法によるものとする。ただし、安全性の確保が可能な方法であって、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたものにあっては、この限りでない。

2 個人捕獲の場合は、銃器以外の方法に限るものとする。ただし、止めさしに限定する場合において、銃器を安全に使用できる状況であり、かつ、銃器以外では安全に止めさすことができない場合に限り、銃器の使用を許可することができる。

3 空気銃を使用した捕獲は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、イノシシ等の大型獣類については認めない。ただし、取り逃がす危険性のない状況において、使用する場合は許可することができる。

4 鉛製銃弾を対象とした指定猟法禁止区域及び鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあっては、禁止された鉛製銃弾の使用は許可しないものとする。また、もうきん類等の鉛中毒を防止するため、鳥獣の捕獲に当たっては、鉛が暴露する構造又は素材の装弾は、使用しないよう努めるものとする。

5 捕獲の対象となる鳥獣の嗜好するえさを用いた捕獲方法を用いる場合は、結果として被害等の発生の遠因を生じさせないように指導するものとする。

6 銃器を使用する場合は、法第38条により禁止されている時間及び場所等については、許可しないものとする。ただし、法第38条の2の規定による県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

(平24告示931・平27告示567・一部改正)

(捕獲の依頼)

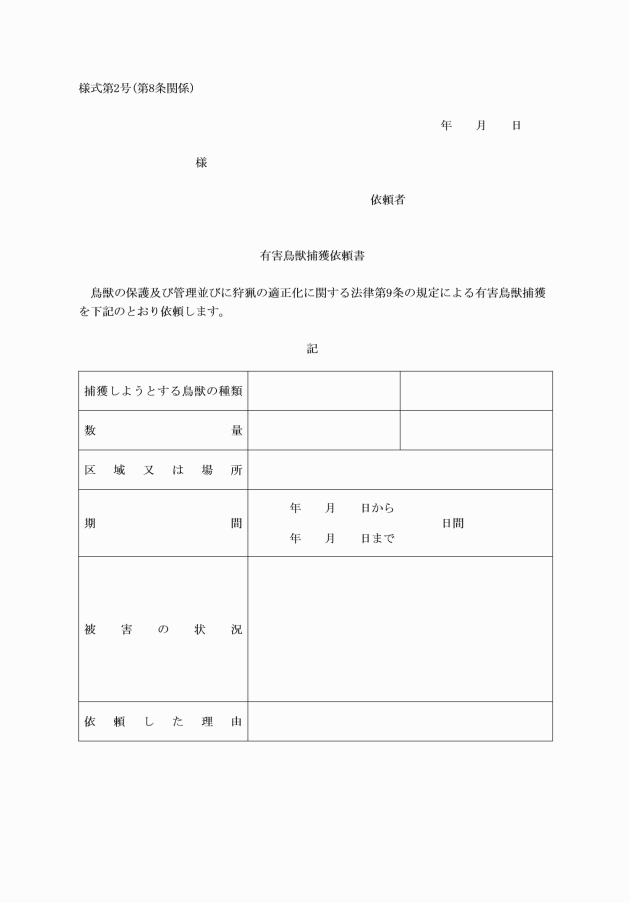

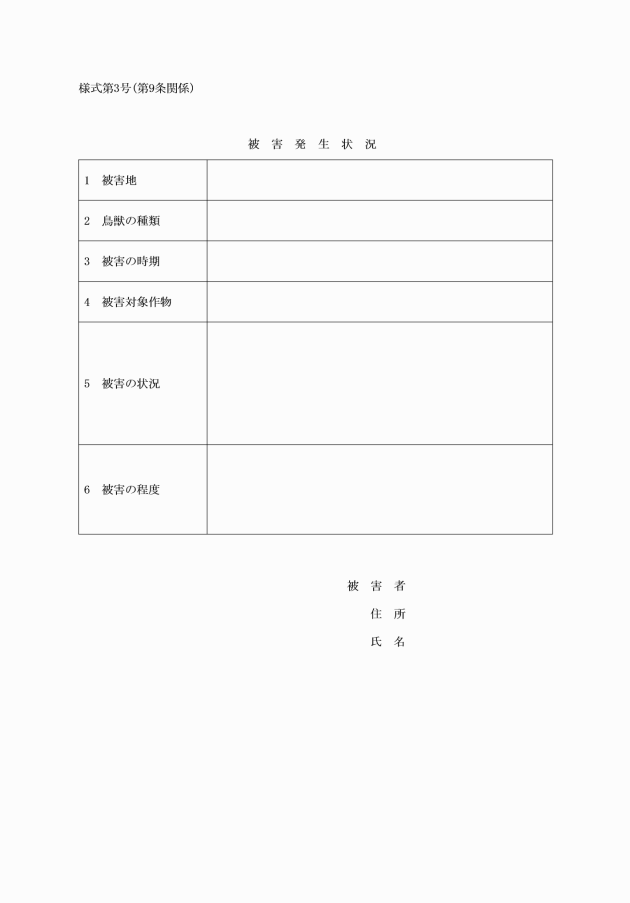

第8条 市町村又は法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の長は、有害鳥獣の捕獲等を行う必要があると認めた場合は、速やかに有害鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)により、隊長に依頼するものとする。

(平24告示931・平27告示567・一部改正)

(平24告示931・一部改正)

(許可の決定)

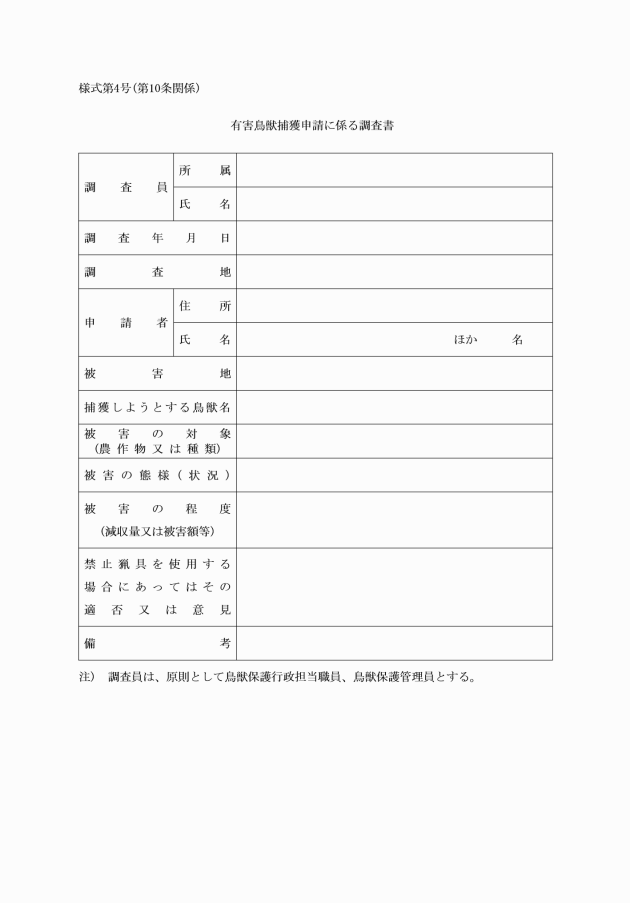

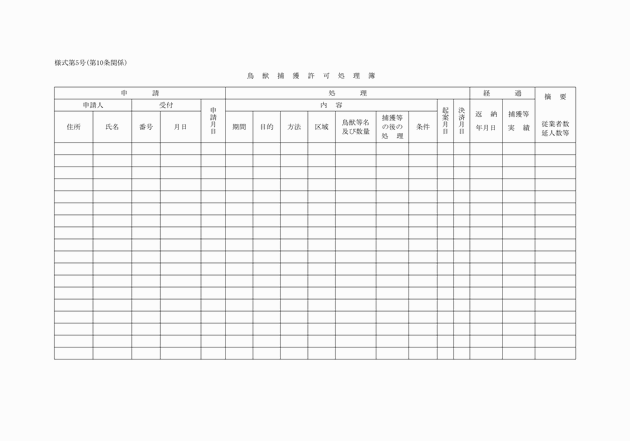

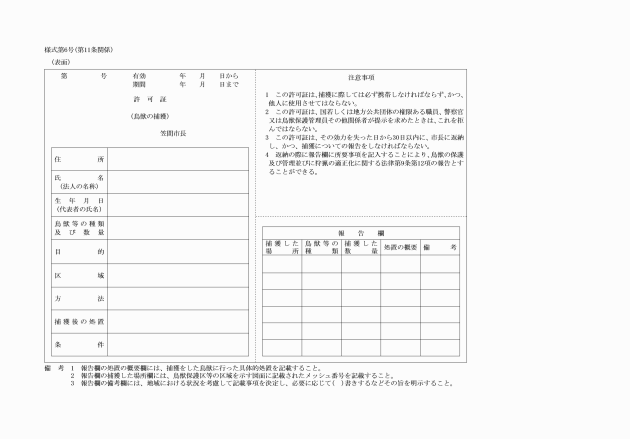

第10条 市長は、申請書を受理したときは、現地調査等による被害状況や鳥獣の生息状況等の把握に努め、適当と認めるときは許可を決定するものとする。

2 鳥獣保護及び危険防止等捕獲を実施する上で制限が必要と認められる場合は、許可期間、捕獲方法、捕獲区域及び捕獲数等必要に応じて条件を付するものとする。

3 有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(様式第4号)は、従来許可申請の少ない鳥獣を捕獲する場合に用いるものとする。

2 許可証は、できる限り鳥獣の種類ごとに発行するものとする。

(平24告示931・一部改正)

(捕獲の実施)

第12条 市長は、許可を受けて捕獲を行う者に対し、捕獲に伴う事故の発生防止について万全の措置を講じさせることとし、捕獲実施前に地域住民等に対し周知徹底を図らせるものとする。

2 市長は、捕獲対象の鳥獣の生態及び生息状況に応じて、広域的一斉捕獲や共同捕獲の実施により効率化に努め、捕獲回数の減少及び捕獲期間の短縮等を図らせるものとする。

3 捕獲の実施に当たっては、原則として職員又は鳥獣保護管理員は、現地立会いを行い、現場での指導に努めるものとする。

4 市長は、捕獲の実施に当たり、捕獲隊長には、短期間に最大の効果を上げるよう捕獲従事者の配置をさせるとともに、危険防止及び法令違反の予防等の指導を行わせるものとする。

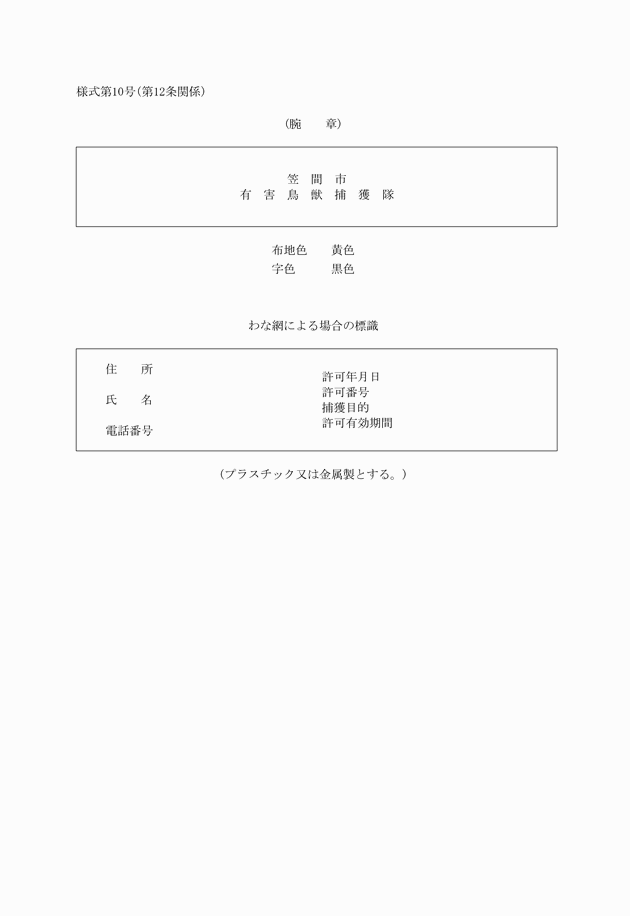

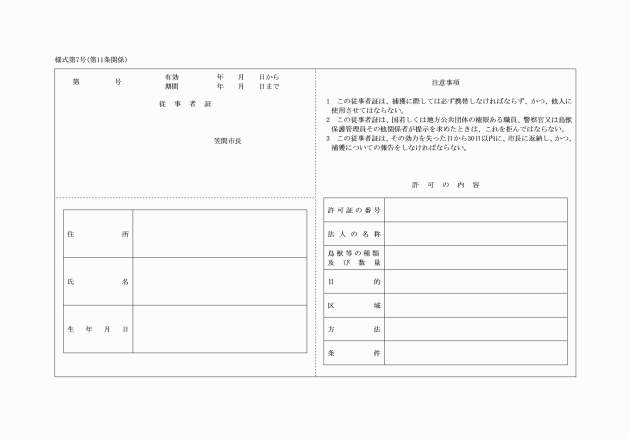

5 市長は、捕獲実施者及び捕獲従事者には、必ず許可証又は従事者証を携帯させるとともに腕章(様式第10号)を着けさせるものとする。また、銃を使用する場合は、併せて鉄砲所持許可証を携帯させるものとする。

6 市長は、捕獲隊長には、隊員の出欠、捕獲用具、従事者証及び鉄砲所持許可証等の確認並びに従事者証及び鳥獣捕獲事業指示書の返納の取りまとめを行わせるものとする。

7 市長は、銃器以外の猟具を用いる場合は、使用する猟具ごとに、許可を受けた者又は従事者の住所、氏名又は名称、電話番号、許可年月日、許可番号及び従事者証の番号、捕獲をしようとする鳥獣の種類及び捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識の装着等を行わせるものとする。この場合において、標識の大きさは、各猟具に適したものとする。また、表示については猟具に表示するだけでなく、当該地域への歩道の入り口などの入込者や地域住民に分かりやすい場所にも設置することで、当該捕獲行為を実施している場所であることを周知するよう指導することとする。

8 わなにかかった鳥獣を確実に捕殺するために、銃器を使用した止めさしを行うときは、次の各号のすべてに該当する場合に限るものとする。

(1) くくりわな等鳥獣の動きを確実に固定できない構造のわなに鳥獣がかかった場合であること。

(2) わなにかかった鳥獣が、イノシシ等のどう猛かつ大型のものであること。

(3) わなを仕掛けた者の同意に基づき行われるものであること。

(4) 銃器の使用に当たって、安全性が確保されるものであること。

9 銃器を使用した止めさしは、跳弾による事故等が発生するおそれが高いことから、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)等の関係法令を遵守し、銃器の使用は最小限にとどめるなど、事故等の発生防止に細心の注意を払うよう捕獲実施者に指導するものとする。

(平21告示127・平24告示931・平27告示567・一部改正)

(通知)

第13条 市長は、許可処分をしたときは、茨城県県央環境保全室長及び笠間警察署長並びに捕獲区域を担当する鳥獣保護管理員及び捕獲従事者が所属する狩猟者団体の長に、許可内容について通知するものとする。

(平21告示127・平27告示567・平29告示318・一部改正)

(許可証等の返納及び報告)

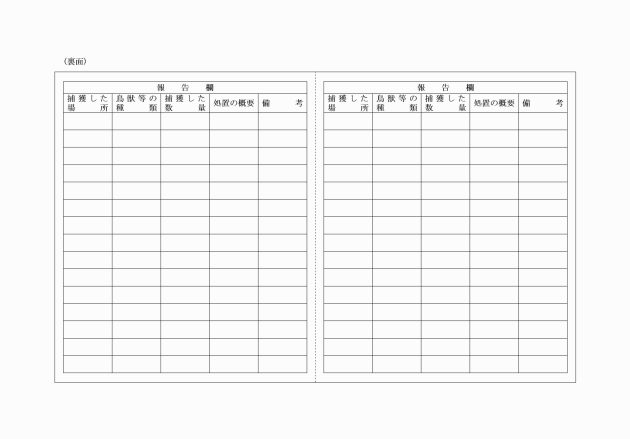

第14条 許可を受けた者は、許可期間が終了した場合又は許可の効力が失われた場合は、30日以内に許可証及び従事者証を市長に返納しなければならない。

2 捕獲実施者が市町村又は法人の場合は、従事者に捕獲結果を鳥獣捕獲事業指示書の鳥獣捕獲報告欄に記入させ、従事者証を添えて捕獲実施者の代表者に返納させるものとし、代表者は、従事者証を市長に返納するものとする。

(平24告示931・一部改正)

(捕獲物の処理)

第15条 捕獲物は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう山野に放置することなく、捕獲目的に照らして適正に処理し、学術研究又は環境教育等に利用できる場合は、努めてこれを利用するよう指導するものとする。

2 捕獲個体を致死させる場合には、できる限り苦痛を与えない方法によるものとする。

(捕獲情報の収集)

第16条 市長は、鳥獣の保護及び管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るために適当と認める場合は、捕獲個体の種ごとに、捕獲地点、日時、種別、性別及び捕獲物の処理等についての報告を捕獲実施者に対し求めるものとする。この場合において、必要に応じて写真又はサンプルを添付させるものとする。

(平27告示567・一部改正)

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24告示931・旧第18条繰上)

附則

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

附則(平成21年告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成24年告示第931号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年告示第914号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年告示第567号)

この告示は、平成27年7月21日から施行する。

附則(平成29年告示第318号)

この告示は、平成29年5月17日から施行する。

附則(平成29年告示第602号)

この告示は、平成29年9月14日から施行する。

附則(令和元年告示第69号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年告示第242号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和6年告示第154号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24告示931・令3告示242・令6告示154・一部改正)

鳥類 | カワウ、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト |

獣類 | ノウサギ、タヌキ、キツネ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、キョン、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ |

(平27告示567・令3告示147・一部改正)

(令3告示147・一部改正)

(平27告示567・令3告示147・一部改正)

(平27告示567・一部改正)

(平27告示567・一部改正)

(令3告示147・一部改正)